Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

Lunes, 8 de octubre 2018

Único, sorprendente, desconcertante. Y digámoslo ya: no le caen bien los trajes preconfeccionados. Es inútil ponerse a cortar y coser… se sofocaría. Es así. Es su forma de ser. Todas las tallas le quedan estrechas. Y no hay nada que hacer si saltan los esquemas.

«La omnipotencia de la oración es nuestra fuerza»

Lo escribe en sus cartas Daniel Comboni, el apóstol de África. De su epistolario surge el perfil de un hombre sorprendentemente libre e ilimitadamente fiel a la Iglesia…

«Han ido contra mí los santos y los bellacos. Pero las obras de Dios deben ser combatidas. Y yo estoy más alegre que nunca, y fuerte como la muerte». «Dios pone remedio a mis despropósitos con su gracia».

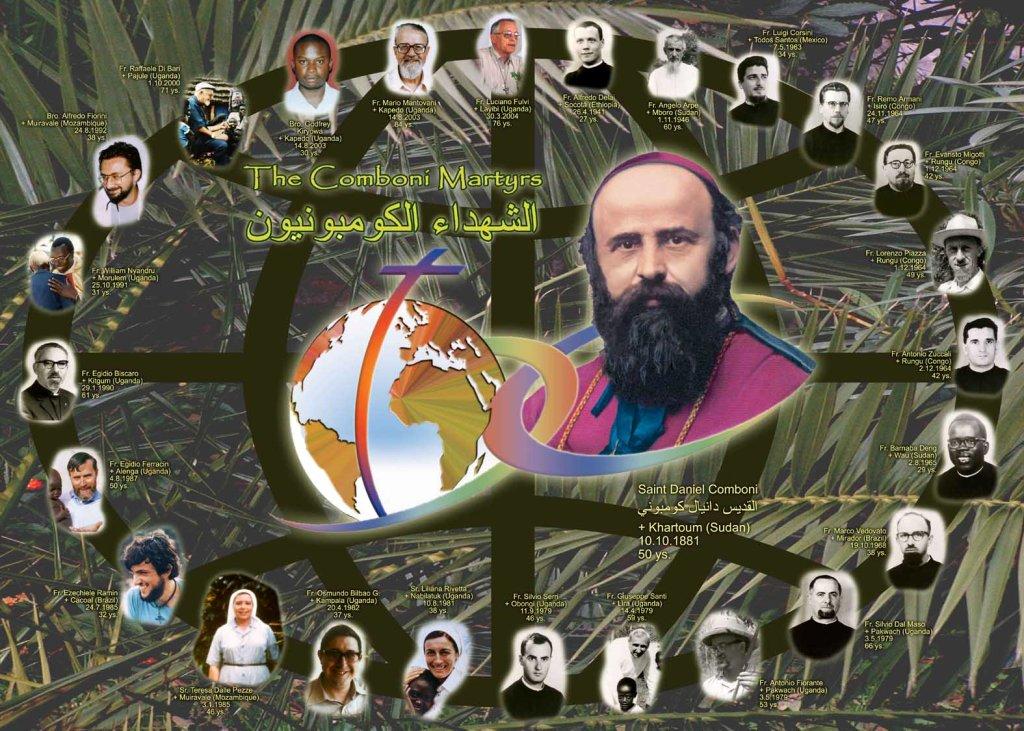

Único, sorprendente, desconcertante. Y digámoslo ya: no le caen bien los trajes preconfeccionados. Es inútil ponerse a cortar y coser… se sofocaría. Es así. Es su forma de ser. Todas las tallas le quedan estrechas. Y no hay nada que hacer si saltan los esquemas. Lo comprendió muy pronto Pío IX, que, sin embargo, no dudó en darle su total confianza encomendándole la misión del vicariato de Jartum, en el África central; y también lo saben sus biógrafos que, por mucho que hayan intentado definirlo, se han dado cuenta de que todas esas definiciones no cubrían la enorme grandeza de su figura. «Ilimitadamente fiel a la Iglesia», han dicho; «pero también capaz de vivir esta ilimitada fidelidad con una libertad igualmente ilimitada». «Hombres como él son contemporáneos del futuro», escribía Jean Guitton. Sí, porque de verdad Daniel Comboni, mejor dicho, san Daniel Comboni, el apóstol de África, pertenece a ese ejército de almas grandes que no dejarán nunca de turbar e involucrar, desarmar y encantar.

Basta abrir sus cartas para hacerse una idea y para conocerlo, sin filtros, vis-a-vis. Porque en su epistolario está el auténtico Comboni. Con su temperamento sanguíneo, fuerte, humanísimo, su personalidad arrolladora y al mismo tiempo tan lejana de todo tipo de culto de la persona, las grandes intuiciones y el valor audaz, su determinación y sus abandonos, su diplomacia experimentada y su franqueza arrolladora.

El volumen que recoge los Escritos tiene más de 2100 páginas y cuenta con 900 cartas. Hay que precisar que son pocas en relación con las que escribió. Basta pensar que en una carta del 21 de mayo de 1871, dirigida al obispo de Verona, el cardenal Luigi di Canossa, afirma que desde el comienzo del año había escrito ya 1347 cartas, y dos años después confiesa: «Tengo más de novecientas cartas que escribir; pues necesito cultivar las relaciones que mantengo con tantos insignes benefactores…». Este monumental epistolario, escrito casi siempre robando tiempo al sueño y sobre cualquier medio disponible, bajo el sol abrasador del desierto o en cabañas empapadas por la lluvia, es el documento precioso de una inagotable pasión, de una vida totalmente entregada a la misión para la redención «de la infeliz Nigricia», obra en la que fue un pionero, adelantándose a su tiempo. «Lo único que me preocupa es el puro bien de la Iglesia y la salud de estas almas, por las que daría cien vidas si las tuviese», escribe; «y ciertamente, con paso lento y seguro, andando sobre las espinas, llegaré a iniciar establemente e implantar la ideada Obra de la Regeneración de la Nigricia central, que tantos han abandonado, y que es la obra más difícil y fatigosa del apostolado católico».

«Entre el Señor-Dios y yo somos todo»

El “Plan para la regeneración de África” lo redactó en un instante después de haber rezado ante la tumba de Pedro. Era el 15 de septiembre de 1864 y con ánimo decidido lo presentó cinco años después a los padres del Concilio Vaticano I. Para algunos era una locura. Pero fue el primero que consiguió fundar en estas tierras misiones estables, abriendo así el camino a la evangelización del continente; también fue el primero que, con clarividencia y audacia impensable para la época, consiguió que entraran en África mujeres consagradas, pues había intuido que sin ellas era «imposible integrarse con la población» y animó a seguir su idea a fieles laicos, pues estaba convencido de que la misión no podía ser solamente un «asunto de curas y monjas». Desde que en 1858 hizo su primer viaje a África hasta su muerte, ocurrida en 1881 a la edad de cincuenta años, emprendió otros siete viajes al corazón del continente negro. Dar cuenta de todas sus vicisitudes, luchas, insidias, sin contar las privaciones y las fiebres mortíferas, es una empresa difícil como su obra, y las cartas testifican la infinita variedad de contactos y relaciones que logró establecer para sus fines misioneros. Entabló relación con los mayores africanistas y exploradores de su tiempo.

Superando peligros y adversidades, llegó a zonas donde nadie se había atrevido, dibujando con meticulosa precisión mapas y redactando informes sobre las costumbres y los usos de poblaciones entonces desconocidas. Dio a conocer las condiciones de vida, las carestías y las plagas de aquellos lugares. Se entrevistó con hombres de gobierno y monarcas de media Europa: Napoleón III, Leopoldo II de Bélgica, el emperador de Austria, Francisco José, suscitando atención y consiguiendo financiaciones. Se puso en contacto con todas las mayores órdenes misioneras de Europa entera y con los eclesiásticos más prestigiosos del continente. Siguiendo las rutas del esclavismo, denunció duramente ante los poderosos de Europa el innoble tráfico de esclavos, dedicándose a su libertad y formación, y no dudó, con realismo político y amplitud de horizontes, en entablar amistad con los jefes turcos, egipcios, los grandes Bajaes y muftíes de esos lugares arabizados e incluso en ponerse en contacto con los esclavistas más sanguinarios. «Las cualidades de un buen emprendedor y mendicante son tres: prudencia, paciencia e impudencia», escribe: «la primera me falta; pero vaya si la compenso de sobra con las otras dos, y en especial con la tercera».

En una carta al conde Guido de Carpegna, a quien le sobraban recursos económicos, afirma con palabras que desorientan al interlocutor: «Hace diciesiete días que estoy en París […]. Aquí consulto y estudio las grandes Instituciones, para equilibrar la obra…; pero si Dios echa una mano, sale adelante. Y si Dios no echa una mano, entonces ni Napoleón III, ni los más poderosos monarcas, ni los más sabios filósofos de la tierra podrán hacer nunca nada. Así que, a dejar que Dios haga, y entonces yo, el último de los hijos de los hombres, tendré éxito. Entre tú y yo somos ricos, entre san Francisco Javier y yo somos santos, entre Napoleón III y yo somos poderosos, y entre el Señor-Dios y yo somos todo». Como si dijera que lo que a uno le falta lo tiene el otro en abundancia, y las cuentas salen.

«Si rezamos todo está hecho, porque Cristo es un caballero»

Su sutil humorismo y su «evangélico desparpajo» que le permiten hablar claro y si era necesario «fustigar», a veces con tesón, incluso cuando se dirige a eminentes eclesiásticos, le acarrean incomprensiones, campañas difamatorias, obstáculos y feroces calumnias. «Me han acusado ante Propaganda de ser culpable de los siete pecados capitales y de haber faltado contra los diez mandamientos del Decálogo y contra los preceptos de la Iglesia, y de mucho más… Yo, cantidad negativa, me merezco mucho más que esto porque soy pecador y tengo deudas que pagar con Dios…», le refiere al padre Sembianti. Pero al cardenal prefecto de Propaganda Fide, Alessandro Barnabó, al que siempre, incluso durante las pruebas más difíciles, le manifestó su obediencia incondicional, le escribe en 1876: «Como puede ver Vuestra Eminencia, también en esta nueva tormenta el enemigo de la salvación humana ha tratado de hacerme daño y obstaculizar la Obra que pertenece a Dios. Con tantos pesares como me agobian, convendrá en que es un milagro que pueda resistir el peso de tantas cruces. Pero yo me siento tan lleno de fuerza, de valor y de confianza en Dios y en la Santísima Virgen María, que estoy seguro de superarlo todo, y de prepararme para otras cruces más grandes aún por llegar. […] Y con la cruz como amada compañera y maestra sapientísima de prudencia y sagacidad, con María como mi madrequeridísima, y con Jesús todo mío, no temo, Eminentísimo Príncipe, ni las tormentas de Roma, ni las tempestades de Egipto, ni los torbellinos de Verona, ni los nubarrones de Lyón y París».

De la consideración que tiene de sí mismo nos deja estas definiciones en sus cartas: «Arlequín, falso príncipe», «lavaplatos de la obra de Dios», «inútil soldado», «pelagatos empecatado», «cura inepto», pero le confiesa al padre Sembianti: «Habrá que padecer mucho por amor a Cristo […] enfrentarse a los poderosos, a los turcos, a los ateos, a los masones, a los bárbaros, a los elementos, a los frailes, a los curas […] pero nosotros con su gracia triunfaremos del Bajá, de los masones, de los gobiernos ateos, de los pensamientos torcidos de los buenos, de las astucias de los malos, de las insidias del mundo y del infierno… Toda nuestra confianza está en Aquel que murió y resucitó por nosotros, y que escoge los medios más débiles para realizar sus obras».

«Confianza», repite centenares de veces. Y es una palabra clave arrolladora, que salta a la vista en el epistolario de esta inconmensurable vida. Una confianza sólida, ilimitada. Total abandono confiado que le permite esperar contra toda esperanza, con invencible firmeza, frente a los más terribles y catastróficos acontecimientos, que fueron muy graves sobre todo en los últimos años de su vida. Al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María Reina de la Nigricia había consagrado África y no dejó nunca de llamar a los conventos de media Europa pidiendo el auxilio de las oraciones «para asaltar el cielo con nuestras oraciones».

«La omnipotencia de la oración es nuestra fuerza», escribe desde El Cairo a monseñor Luigi di Canossa. «La oración es el medio más seguro e infalible. Si rezamos todo está hecho, porque Cristo es un caballero. Esto me decía cuando yo era un niño mi llorado superior; lo cual yo siempre interpreté como que tras el petite, querite, pulsate, pronuciados y repetidos con las debidas condiciones, viene siempre el accipietis, invenietis y aperietur». Al rector del instituto de Verona en un momento crítico por las dificultades materiales, con el tono de su estilo inconfundible, le escribe: «Si se conociese y amase de verdad a Jesucristo, se moverían montañas; y la poca confianza en Dios (así me lo dice una larga experiencia) es común a casi todas las almas buenas, incluidas las de mucha oración, las cuales tienen mucha confianza en Dios de labios para afuera, pero poca o ninguna cuando Dios los pone a la prueba, o si alguna vez hace que les falte algo que quieren […] Quienes tienen verdadera fe y confianza en el de arriba, más que usted y que yo, y más que los santos que comen en Europa (o al menos que gran número de ellos) son Sor Teresa Grigolini, sor Victoria […] Conque a rezar y confiar; pero a rezar no con palabras, sino con el fuego de la fe y de la caridad […]. Se lo digo para advertirle que tenga firme y decidida confianza en Dios, en la Virgen y en san José».Y de su devoción especial por san José se encuentran en estas cartas aspectos y expresiones de verdad singulares.

San José y las gracias temporales

Pío IX, en 1870, precisamente durante el Concilio Vaticano I había proclamado a san José patrono de la Iglesia universal. Comboni le atribuye una tarea especial poniendo en sus manos la protección de la Nigricia y encargándole la tarea de administrador y ecónomo de confianza de la misión. Escribe: «El tiempo y las desdichas pasan, nosotros nos hacemos viejos; pero san José es siempre joven, tiene siempre buen corazón e intención recta, y ama siempre a su Jesús y los intereses de su gloria. Y la conversión de África central representa un interés grande y permanente para la gloria de Jesús». Para Comboni esto no era sólo una piadosa consideración, sino una realidad de hecho: «¿Cómo se podrá dudar jamás de la Providencia divina, ni del solícito ecónomo san José, que en sólo ocho años y medio, y en tiempos tan calamitosos y difíciles, me ha mandado más de un millón de francos para fundar y poner en marcha la obra de la redención de la Nigricia en Verona, Egipto y en el África interior? Los medios económicos y materiales para sostener la Misión son la última de mis preocupaciones. Basta con rezar…», le escribe al cardenal Alessandro Franchi en junio de 1876.

Su relación con san José se distingue por su sorprendente familiaridad, con invocaciones insistentes y confianza, pero también con solicitaciones, quejas, reproches e incluso chantajes. Lo define «Cumplidor», «Rey de los cumplidores», «maestro de casa», «ecónomo de mucho juicio y también de buen corazón». «árbitro de los tesoros del cielo», «columna de la Iglesia»; y si un cataclismo lo destruyera todo «aun así quedaría siempre san José triunfador sobre todo los cataclismos del universo». Con desenvuelta confianza lo llama Pepe, Pepito. «Todo sale de las barbas del Padre Eterno por medio de Pepito, y a Pepito lo freiremos…».

La terrible hambruna de 1878 es un duro golpe para la economía de la misión, pero no menoscaba de ninguna manera la confianza en el ecónomo celeste: «He agotado la totalidad de mis recursos para sostener todas las misiones, y me he cargado con más de cuarenta mil francos de deuda, aunque musulmanes y Bajaes ayudan a la misión; pero es que hace mucho tiempo que los gastos se han triplicado. Esté seguro Vuestra Eminencia», escribe desde Jartum al cardenal Giovanni Simeoni, «de que san José, ecónomo de África central, dentro de un año pondrá remedio a todo y sostendrá la misión. No me ha permitido nunca caer en bancarrota y me ha sacado siempre de muchos aprietos ¿va a dejarme ahora en la estacada? Dentro de un año san José me nivelará el presupuesto; pero no al estilo de esa nivelación que ampulosamente prometen Minghetti, Laza, Sella, Depetris y otros del Estado italiano […]. Los mejores de mis misioneros comparten mis esperanzas, mi seguridad, mi fe. Le enviaré el informe… Si sigo con vida».

Pero algunas veces san José parece sordo y vago. Y él no duda en recordarle sus deberes, porque, asegura, «hay que ser atrevidillo con este bendito santo», el cual, sin embargo, «no te abandona nunca, aunque tiene una escala de valores concreta: primero piensa en el espíritu y en nuestras almas y luego en el dinero». En una carta redactada menos de un año antes de su muerte deja entender que ha tenido una desventura financiera: «Ya no más banqueros en el mundo, aunque fuesen santos en el cielo. El único banquero (y su banco es más sólido que todos los bancos de Rothschild) en el que me ha quedado plena confianza es mi querido ecónomo san José, al que he recomendado que me consiga una buena ayuda de Propaganda; es más, tengo atosigado a este santo y buen ecónomo san José para que Propaganda me socorra. Y ya le he advertido a Pepe que, como no me atienda, me dirijo a su Señora; la cual, después de haberle hecho una buena novena (se la encargué a mis Hermanas) por la Inmaculada y un triduo por la Expectación del Parto, estoy seguro que me escuchará. Además, mi ecónomo Pepe debería tener un poquito de amor propio, y no permitir que se recurra a las mujeres por asuntos financieros que corresponden a los hombres…».

En los últimos años de su vida, cruces, persecuciones, abandonos, muertes continuas de sus amados colaboradores, «píldoras amargas» y aún obstáculos y calumnias que venían de ambientes de la Iglesia, no le dan tregua: «Estoy aquí en el campo de batalla expuesto a perder a cada instante la vida por Jesús y por estas pobres almas y estoy oprimido y sumergido en un océano de tribulaciones y calamidades que me desgarran el alma. Mi salud está rota: la fiebre no me abandona…». «Ánimo, no temáis», escribe en su última carta. «Que ocurra lo que Dios quiera. Dios no abandona nunca a quienes confían en Él. Soy feliz… ». La tarde de aquel 10 de octubre de 1881, consumido por las fiebres, sobre un colchón viejo, Comboni entraba en agonía. El padre Buchard se agachó hacia él y le dijo: «Monseñor, el supremo momento ha llegado…». «Fijó su mirada en el crucifijo y besó con ternura la cruz…».

Escribía Péguy: «Todas las sumisiones de esclavo del mundo me repugnan [dice Dios] y yo daría todo / por una mirada de hombre libre, / por una hermosa obediencia y ternura y devoción de hombre libre»

[Stefania Falasca – in Combonianum]