Daniel Comboni

Comboni Missionare

Institutioneller Bereich

Andere Links

Newsletter

Lunedì 8 ottobre 2018

Unico, sorprendente, spiazzante. E diciamolo pure subito: gli abiti preconfezionati non gli vanno. Inutile star lì a tagliare e cucire... lì dentro soffocherebbe. Lui è così. È fatto così. Ogni misura gli va stretta. E non c’è niente da fare se con lui gli schemi saltano.

«L’onnipotenza della preghiera è la nostra forza»

Così scrive nelle lettere Daniele Comboni, l’apostolo dell’Africa. Dal suo epistolario i tratti di un uomo sorprendentemente libero e illimitatamente fedele alla Chiesa…

«Mi hanno combattuto i santi e i birbanti. Ma le opere di Dio devono essere combattute. Ed io sono allegro più che mai, e forte come la morte». «Dio mette rimedio ai miei spropositi con la sua grazia».

Unico, sorprendente, spiazzante. E diciamolo pure subito: gli abiti preconfezionati non gli vanno. Inutile star lì a tagliare e cucire… lì dentro soffocherebbe. Lui è così. È fatto così. Ogni misura gli va stretta. E non c’è niente da fare se con lui gli schemi saltano. Del resto lo aveva capito subito lo stesso Pio IX, che pure non esitò ad accordargli piena fiducia affidandogli la missione del vicariato di Khartoum nell’Africa centrale; e lo sanno bene anche i suoi biografi, che per quanto abbiano tentato di definirlo, si son dovuti ritrovare con un vestito di carta perennemente inadeguato a coprire la sua smisurata figura. «Illimitatamente fedele alla Chiesa» hanno detto; «ma anche capace di vivere questa sua illimitata fedeltà con una libertà altrettanto illimitata». «Uomini come lui sono contemporanei dell’avvenire» scriveva Jean Guitton. Già. Perché davvero Daniele Comboni, anzi, san Daniele Comboni, l’apostolo dell’Africa, appartiene a quella schiera di anime grandi che non finirà mai di sconvolgere e coinvolgere, disarmare e affascinare.

Basta aprire le sue lettere per averne un’idea e per incontrarlo, senza filtri, vis-à-vis. Perché proprio qui, nel suo epistolario, c’è tutto Comboni. Vivo. Autentico. Con il suo temperamento sanguigno, forte e umanissimo, la sua personalità dirompente e insieme lontanissima da ogni culto della personalità, le grandi intuizioni e l’ardito coraggio, la sua determinazione e i suoi abbandoni, la sua diplomazia consumata e la sua schiettezza disarmante.

Il volume che raccoglie Gli scritti conta oltre 2200 pagine. Ci sono stipate 900 lettere. E bisogna precisare che sono poche in rapporto a quelle che ha scritto. Basta pensare che lui stesso, scrivendo al vescovo di Verona, il cardinale Luigi di Canossa, il 21 maggio 1871, assicura che dall’inizio dell’anno fino ad allora aveva scritto 1347 lettere, e due anni dopo confida: «Ho più di 900 lettere da scrivere. Tante le relazioni d’insigni benefattori, che bisogna che coltivi…». Questo monumentale epistolario, scritto rubando quasi sempre il tempo al sonno, scritto su mezzi di fortuna, sotto il sole cocente del deserto o in capanne fradice di pioggia, è il documento prezioso di un’inesauribile passione, di una vita interamente consumata nella missione per il riscatto «dell’infelice nigrizia», opera della quale egli fu un pioniere, in anticipo per i suoi tempi. «Non ho in cuore che il solo e puro bene della Chiesa e per la salute di queste anime darei cento vite se le avessi» scrive; «e certo, a passo lento e sicuro, camminando sulle spine, arriverò ad iniziare stabilmente e a piantare l’opera ideata della rigenerazione della nigrizia, che tutti hanno abbandonata, e che è l’opera più difficile e scabrosa dell’apostolato cattolico».

«Fra me e messer Domine Dio siamo tutto»

Il “Piano di rigenerare l’Africa con l’Africa” lo aveva buttato giù in un lampo dopo aver pregato sulla tomba di Pietro. Era il 15 settembre 1864 e con animo risoluto cinque anni più tardi lo sottopose ai padri del Concilio Vaticano I. Per alcuni una follia. Ma egli riuscì per primo a fondare in queste terre, stabili punti di missione aprendo la via all’evangelizzazione del continente; fu il primo anche che, con lungimiranza e audacia impensabile per l’epoca, riuscì non solo a far entrare le donne consacrate in Africa, nella chiara intuizione che senza di loro era «impossibile inserirsi tra quelle popolazioni», ma incoraggiò a seguirlo anche fedeli comuni nella convinzione che la missione non poteva essere solo «affare di preti e monache».

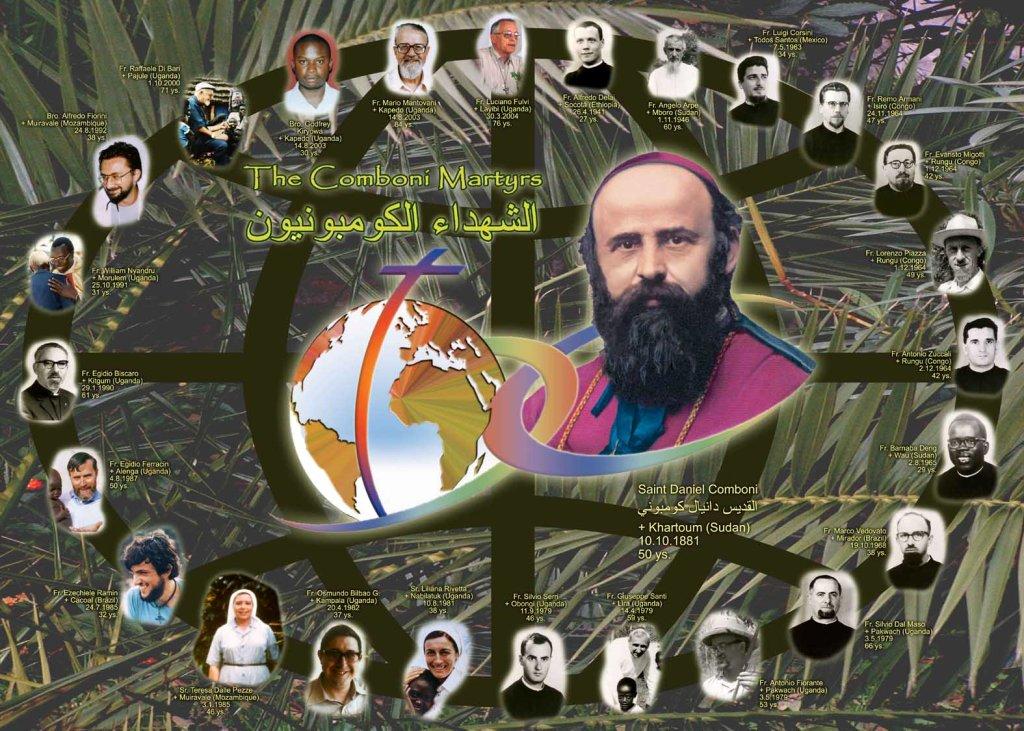

Da quando, nel 1858, fece il suo primo viaggio in Africa fino alla sua morte, avvenuta nel 1881 a cinquant’anni, intraprese altri sette viaggi nel cuore del continente nero. Dar conto di tutte le sue vicissitudini, lotte, insidie, senza contare gli stenti e le febbri micidiali, è impresa ardua quanto la sua opera, e le lettere attestano l’infinita varietà di contatti e rapporti che riuscì a stabilire per i suoi scopi missionari. Avviò scambi e collegamenti con i maggiori africanisti e con gli esploratori del tempo, spingendosi egli stesso, in mezzo a mille pericoli e avversità, là dove nessuno aveva mai osato farlo, stilando con meticolosa precisione carte geografiche e relazioni su costumi e abitudini di popolazioni allora sconosciute. Fece conoscere le condizioni di vita, le carestie e le pestilenze di quei luoghi. Ebbe incontri con gli uomini di governo e i potentati di mezza Europa: dall’imperatore Napoleone III al re del Belgio Leopoldo II a Francesco Giuseppe, smuovendo attenzioni, energie e finanziamenti.

Entrò in contatto con tutti i maggiori ordini missionari. Si rapportò con le associazioni missionarie di tutta l’Europa e con gli ecclesiastici più autorevoli del continente. Muovendosi sulle rotte dello schiavismo, denunciò duramente presso i potentati d’Europa l’ignobile traffico degli schiavi, adoperandosi per il loro riscatto e la loro formazione, e non esitò, con realismo politico ed ampie vedute, a stringere legami di amicizia con i capi turchi, egiziani, i grandi pascià e muftì di questi luoghi arabizzati, e a prendere contatti persino con i più sanguinari schiavisti. «Le qualità di un buon battitore e mendicante sono tre: prudenza, pazienza, impudenza», scrive; «la prima mi manca: ma perbacco la supplisco a meraviglia colle altre due, e soprattutto con la terza».

In una lettera al conte Guido di Carpegna, che non mancava di risorse economiche, con parole che spiazzano l’interlocutore, afferma: «Sono 17 giorni che sono a Parigi. Qui consulto e studio le grandi Istituzioni per equilibrare l’opera…; ma se Dio vi mette le mani va eseguita; se Dio non vi mette le mani, né Napoleone III, né i più potenti monarchi, né i più sapienti filosofi della terra potranno mai far nulla. Dunque che Dio faccia; e poi io l’ultimo dei figlioli degli uomini riuscirò. Fra me e lei siamo ricchi, fra me e san Francesco Saverio siamo santi, fra me e Napoleone III siamo potenti, fra me e messer Domine Dio siamo tutto». Come a dire: ciò che manca all’uno, ce l’ha l’altro in abbondanza, e i conti tornano…

«Se preghiamo tutto è fatto, perché Cristo è un galantuomo»

Il sottile umorismo e l’«evangelica “spregiudicatezza”» che gli consentono di parlar chiaro e all’occorrenza di «sferzare» anche quando le sue parole prendono l’indirizzo di eminenti ecclesiastici, non gli risparmiarono certo incomprensioni, campagne diffamatorie, ostacoli e feroci calunnie. «Mi hanno accusato presso Propaganda di essere reo di tutti e sette i peccati capitali e di aver peccato contro tutti i dieci comandamenti del Decalogo e dei Precetti della Chiesa, anche di più… Io, quantità negativa, merito più che questo perché sono peccatore ed ho dei debiti da pagare con Dio…» riferisce al padre Sembianti.

Ma al cardinale prefetto di Propaganda Fide, Alessandro Barnabò, al quale non manca mai anche nelle prove più difficili di manifestare la sua obbedienza incondizionata, così scrive nel 1876: «Vedrà l’Eminenza vostra che anche in questa nuova burrasca, il nemico dell’umana salute cercò di farmi del male e di ostacolare l’Opera che appartiene a Dio; e comprenderà che sono tante le tempeste che mi opprimono, che è un miracolo se potrò resistere al peso di tante croci. Ma io mi sento talmente pieno di forza e di coraggio e di confidenza in Dio e nella Beata Vergine Maria, che sono sicuro di superar tutto, e di prepararmi ad altre croci più grandi per l’avvenire. […] E colla Croce per “isposa” diletta e maestra sapientissima di prudenza e sagacità, con Maria mia “Madre” carissima, e con Gesù mio “tutto”, non temo, o Eminentissimo Principe, né le procelle di Roma, né le tempeste di Egitto, né i torbidi di Verona, né le nuvole di Lione e Parigi».

E se della considerazione di sé nelle lettere lascia queste definizioni: «Arlecchino finto principe», «lavapiatti dell’opera di Dio», «inutile fantaccino», «ciabattino peccatoraccio», «inetto pretuncolo», confida ancora al padre Sembianti: «Bisogna patire grandi cose per amore di Gesù Cristo […] combattere con i potentati, con i turchi, gli atei, i frammassoni, i barbari, gli elementi, i frati, i preti […] ma noi colla sua Grazia trionferemo dei Pascià, dei frammassoni, dei governi atei, degli storti pensieri dei buoni, delle astuzie dei cattivi, delle insidie del mondo e dell’inferno […] tutta la nostra fiducia è in Colui che è morto e risorto per noi e sceglie i mezzi più deboli per fare le sue opere».

«Fiducia», ripete centinaia di volte. Ed è una parola chiave trascinante, che balza agli occhi nell’epistolario di questa smisurata vita. Una fiducia incrollabile, illimitata. Un abbandono fiducioso totale che gli permette di sperare contro ogni speranza, con invincibile fermezza, di fronte ai più terribili e catastrofici avvenimenti, così gravi soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Al Sacro Cuore di Gesù e al Sacro Cuore di Maria Regina della Nigrizia aveva consacrato l’Africa e non mancò di bussare ai conventi di mezza Europa per chiedere l’aiuto delle preghiere, «per assaltare il cielo con le nostre incessanti preghiere».

«L’onnipotenza della preghiera è la nostra forza» scrive dal Cairo a monsignor Luigi di Canossa. «La preghiera è il mezzo più sicuro e infallibile. Se preghiamo tutto è fatto perché Cristo è un galantuomo. Così mi diceva fin da fanciullo il mio compianto superiore; ciò che io sempre interpretai che al petite, quaerite, pulsate, pronunciati e ripetuti con le debite condizioni, corrisponde sempre[…] accipietis, invenietis e aperietur».

Al rettore dell’Istituto di Verona in un momento critico per difficoltà materiali, con il tono del suo stile inconfondibile, scrive: «Guardi che se si conoscesse e si amasse davvero Gesù Cristo, si farebbero trasportare i monti: e la poca confidenza in Dio è comune a quasi tutte (così mi dice una lunga esperienza) le anime buone e anche di molta orazione, le quali hanno molta confidenza in Dio sulle labbra e a parole, ma poca o nessuna quando Dio le mette alla prova, e fa loro mancare talvolta ciò che vogliono […]. E se c’è qualcuno qui che ha vera fede e fiducia nell’alto più di lei, più di me, e più dei santi in Europa (almeno di moltissimi) è suor Teresa Grigolini, suor Vittoria […]. Dunque pregare e aver fede, pregare non colle parole, ma col fuoco della carità […]. Le dico ciò per avvertirla ad aver fiducia ferma e risoluta in Dio, nella Madonna e in san Giuseppe». E della sua devozione particolare verso san Giuseppe, si trovano in queste lettere aspetti ed espressioni davvero singolari.

San Giuseppe e le grazie temporali

Pio IX, nel 1870, proprio nel corso del Concilio Vaticano I, aveva proclamato san Giuseppe patrono della Chiesa universale. Comboni gli accolla un compito speciale affidandogli la protezione della Nigrizia e assegnandogli d’ufficio il compito di amministratore e economo di fiducia della missione. Scrive: «Il tempo e le sciagure passano, noi diventiamo vecchi; ma san Giuseppe è sempre giovane, ha sempre buon cuore e testa dritta, e ama sempre il suo Gesù, e gli interessi della sua gloria, e la conversione dell’Africa centrale interessa vivamente e sempre la gloria di Gesù».

E per Comboni questa non era solo una pia considerazione ma una realtà di fatto: «Come mai si potrà dubitare della Provvidenza divina e di quella del solerte economo san Giuseppe, che non ha mai mancato di aiutarmi e che in solo otto anni e mezzo, ed in tempi sì calamitosi e difficili, mi mandò più di un milione di franchi per fondare ed avviare l’opera in Verona, in Egitto e nell’Africa interna? I mezzi pecuniari e materiali per sostenere la Missione sono l’ultimo dei miei pensieri. Basta pregare…»: così scrive al cardinale Alessandro Franchi nel giugno del 1876. Il suo rapporto con san Giuseppe è all’insegna della più stupefacente familiarità, fatto di invocazioni pressanti, fiducia, ma anche sollecitazioni, lamenti, rimproveri e perfino ricatti. Lo definisce «Galantuomo», anzi «Re dei galantuomini», «maestro di casa», «economo di molto giudizio e anche di buon cuore», «arbitro dei tesori del cielo», «colonna della Chiesa»; «e seppure tutto sarà travolto rimarrà sempre lui: trionfatore di tutti i cataclismi dell’universo». Con disinvolta confidenza lo chiama Beppe, Beppo, Beppino, Beppetto. «Tutto esce dalla barba dell’Eterno Padre per mezzo di Beppetto, e Beppetto lo faremo saltare…».

La terribile carestia del 1878 mette a dura prova l’economia della missione, ma non infirma in alcun modo la fiducia nell’economo celeste. «Ho esaurito tutte le mie risorse per sostenere tutte le missioni e ho trovato oltre a mille franchi di debito. Per molto tempo le spese sono triplicate benché musulmani e Pascià aiutino la missione. Stia certa l’eminenza vostra», scrive da Khartoum al cardinal Giovanni Simeoni, «che san Giuseppe economo dell’Africa centrale entro un anno riparerà a tutto, e sosterrà la missione. Non mi ha mai permesso di fare bancarotta e mi ha cavato fuori tante volte, vuole che mi lasci imbrogliato ora? Entro un anno mi otterrà il pareggio. Non già il pareggio ampollosamente promesso cento volte dai Minghetti, dai Lanza, dai Sella, dai De Pretis e da altri della mangiatoia italiana […]. I migliori fra i miei missionari dividono le mie speranze, la mia sicurezza, la mia fede. Gliene manderò regolare relazione… Se avrò vita».

Ma qualche volta san Giuseppe si mostra sordo e pigro. E lui non esita a richiamarlo ai propri doveri, perché, assicura, «bisogna essere arditelli con questo benedetto santo», il quale però «non delude mai anche se ha una precisa scala di valori: prima pensa allo spirito e alle nostre anime e poi al denaro». In una lettera redatta a meno di un anno dalla morte lascia intendere di essere incorso in un guaio finanziario: «Mai più banchieri al mondo, fossero anche santi del paradiso. L’unico banchiere (e la sua banca è più sicura di tutte le banche di Rothschild) di cui mi sia rimasta la fiducia, è il mio caro economo celeste, a cui ho raccomandato l’affare di avere un buon sussidio da Propaganda; anzi l’ho messo al muro questo santo e bravo economo san Giuseppe perché Propaganda mi soccorra. Se Beppino non mi ascolta, l’ho minacciato di rivolgermi a sua moglie; e avendole fatto una buona novena (ordinandola alle mie suore) per l’Immacolata, e un triduo all’Ispettazione del Parto, vuole che mi dica di no? Sono certo che mi esaudirà; il mio Economo Beppino deve avere un po’ di amor proprio a non permettere che si ricorra alle donne per affari finanziari, che spettano agli uomini…».

Negli ultimi anni della sua vita, croci, persecuzioni, abbandoni, morti continue dei suoi più amati collaboratori, «pillole amare» ed ancora ostacoli e calunnie che gli venivano da ambienti di Chiesa, non gli lasciano tregua: «Mi trovo qui sul campo di battaglia esposto a perdere per Gesù e per queste povere anime ad ogni istante la vita e sono oppresso ed immerso in un oceano di tribolazioni e calamità che mi squarciano l’anima. La mia salute è scassinata: la febbre non mi vuol lasciare…». «Abbiate coraggio. Non temete» scrive ancora nell’ultima lettera. «Che avvenga pure tutto quello che Dio vorrà. Dio non abbandona mai chi in Lui confida. Io sono felice…».

Nella sera di quel 10 ottobre 1881, consumato dalle febbri, su di un fradicio materasso, Comboni entrava in agonia. Il padre Bouchard chinatosi su di lui gli disse: «Monsignore, il supremo momento è arrivato…». «Fissò lo sguardo sul crocifisso e baciò con tenerezza la croce…».

Così scriveva Péguy: «Tutte le sottomissioni da schiavo del mondo mi ripugnano [dice Dio] e io darei tutto/per uno sguardo da uomo libero, /per una bella obbedienza e tenerezza e devozione da uomo libero».

[Stefania Falasca – in Combonianum]