Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

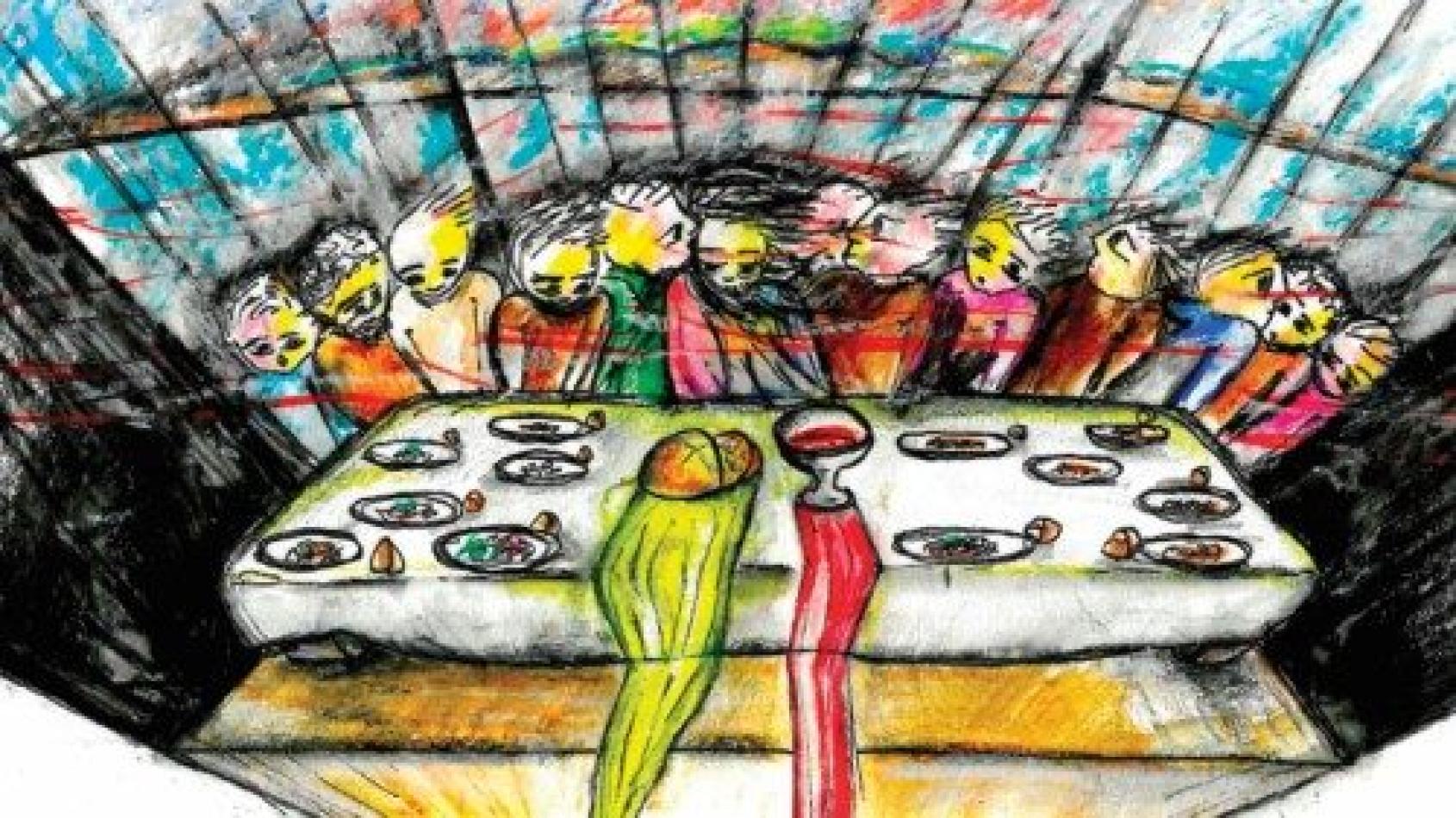

La solennità del Corpo e Sangue di Cristo sembra quasi un doppione del Giovedì Santo. E di fatto, in un certo qual modo, lo è. Il Giovedì Santo la Chiesa non aveva potuto esprimere tutta la sua gioia e gratitudine per il dono supremo dell’Eucaristia, dato il contesto di mestizia della passione. Questa è una giornata consacrata alla lode, al ringraziamento, alla contemplazione e alla riflessione su questo grande dono che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa.

Ogni cristiano è una eucaristia vivente inviata nel mondo

“Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti”

Marco 14,12-16.22-26

Sessanta giorni dopo Pasqua, il giovedì dopo la Santissima Trinità, la Chiesa celebra la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Messale di Paolo VI), chiamata pure la festa del Corpus Domini (Messale di Pio V). Si tratta di uno dei tre giovedì più solenni dell’anno liturgico: Giovedì Santo, giovedì dell’Ascensione e giovedì del Corpus Domini. Per ragioni pastorali, in molti paesi il Corpus Domini è trasferito alla domenica dopo la Santissima Trinità. Benché abbiamo già concluso il tempo Pasquale, questo riferimento cronologico stabilisce un legame di questa festa con la Pasqua, oltre che con la solennità della Santissima Trinità.

Le origini di questa festività risalgono al XIII secolo. Nata in Belgio, fu estesa a tutta la Chiesa dal Papa Urbano IV nel 1264, spinto anche dai miracoli eucaristici di Bolsena e di Lanciano. Con questi segni prodigiosi il Signore ha voluto consolidare la fede della Chiesa nella Sua presenza reale nel sacramento della santa Eucaristia, in tempi in cui alcuni la mettevano in dubbio. I miracoli eucaristici sono tanti (136 quelli riconosciuti) e diversi di essi assai recenti [vedi quelli accaduti a Buenos Aires con l’allora vescovo Bergoglio): https://comboni2000.org/2023/06/09/miracoli-eucaristici-a-buenos-aires-con-bergoglio/]. Il beato Carlo Acutis, un adolescente morto a 15 anni (1991-2006) e che sarà canonizzato prossimamente, ne è stato un entusiasta diffusore. Era un grande amante dell’Eucaristia, che lui chiamava “l’autostrada per il cielo”.

La solennità del Corpo e Sangue di Cristo sembra quasi un doppione del Giovedì Santo. E di fatto, in un certo qual modo, lo è. Il Giovedì Santo la Chiesa non aveva potuto esprimere tutta la sua gioia e gratitudine per il dono supremo dell’Eucaristia, dato il contesto di mestizia della passione. Questa è una giornata consacrata alla lode, al ringraziamento, alla contemplazione e alla riflessione su questo grande dono che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa.

Sacrifici e sangue!

La prima cosa che attira la nostra attenzione nell’ascolto dei testi biblici che la Chiesa oggi ci propone sono gli innumerevoli riferimenti ai SACRIFICI e al SANGUE, presenti nelle quattro letture (salmo compreso). L’accostamento di queste realtà con l’Eucaristia non ci risulta familiare e può urtare, addirittura, con la nostra sensibilità. Si tratta ormai di una concezione del rapporto con Dio molto lontana dalla nostra cultura. I richiami dei Profeti hanno portato avanti un cammino di purificazione di questa religiosità dei sacrifici. “Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti.” (Osea 6,6). Gesù porta avanti questa denuncia profetica. Ai farisei che lo criticano perché mangiava con pubblicani e peccatori, Gesù replica: “Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici.” (Matteo 9,13).

Troviamo spesso nel Nuovo Testamento la presentazione della morte di Gesù come il sacrificio perfetto che ha redento l’umanità (vedi Ebrei 9,11-15, seconda lettura). Erano le categorie bibliche più idonee per proclamare l’assoluta singolarità della morte di Gesù. Il problema si presenta quando questo “sacrificio” di Gesù viene visto come una esigenza della giustizia divina. Tale affermazione presa alla lettera sarebbe scioccante e storcerebbe l’immagine di Dio, presentandolo come un giudice che esige la parità di conti tra offesa e riparazione. Altro che un Dio Padre! Purtroppo questa mentalità stenta a sparire.

Allora la morte di Gesù non è un sacrificio? Perché si parla del “santo sacrificio della Messa”? Nella presentazione del Sacramento dell’Eucaristia, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla 140 volte di Eucaristia/eucaristico/a, ma troviamo quasi una settantina di volte il suo accostamento al sacrificio! L’Eucaristia è un sacrificio, sì, ma di tutt’altro ordine. È un gesto estremo dell’amore, del “più grande amore” (Giovanni 15,13). Non possiamo, tuttavia, dimenticare la dimensione del “sacrificio”. L’amore è dato gratuitamente, ma l’amore costa, e come! Che lo dicano gli sposi o le madri! Come diceva Bonhoeffer, la grazia di Dio è “una grazia a caro prezzo”, non una merce a buon mercato.

Il “sacrificio” dell’Eucaristia non coinvolge solo Cristo, ma ciascuno di noi. Quel pane in mano a Gesù non è soltanto il suo corpo, la sua vita, ma anche la nostra. L’Eucaristia non è un rito, ma una strada di vita. Quando Gesù dice: “Fate questo in memoria di me”, non si riferisce alla ripetizione di un rito, ma all’emulazione del suo gesto. Tu sei quel pane nelle sue mani, è la tua esistenza che lui benedice, è la tua vita che lui spezza ed offre a tutti quelli che sei chiamato/a a nutrire ed amare. Ogni cristiano è una eucaristia vivente inviata nel mondo. Ogni nostro gesto e momento di vita dovrebbe ripetere: “La mia vita è stata data a voi”. Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia dovremmo ritornare a casa “per un’altra strada”, come i magi.

La nuova ed eterna Alleanza

Una seconda parola che emerge dalle letture è ALLEANZA: “Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!” (Esodo 24,3-8, prima lettura); “Egli [Cristo] è mediatore di un’alleanza nuova”, contrapposta alla “prima alleanza” (Ebrei 9,11-15, seconda lettura); “Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti” (vangelo). “Per molti” è un’espressione aramaica che significa per la moltitudine, per tutti. L’alleanza è un tema centrale nella Scrittura, specie nel Primo Testamento, dove troviamo 287 volte il termine ebraico “berît” (G. Ravasi).

L’idea di alleanza è a noi più familiare. Quella più comune è l’alleanza matrimoniale. L’Eucaristia è la celebrazione dell’alleanza di Dio con l’umanità. È lo sposalizio di Cristo con la sua Chiesa. Questa alleanza viene definita “nuova” (Marco, Luca, Paolo e Lettera agli Ebrei) e come “un’alleanza eterna” (Ebrei 13,20), quindi definitiva. Il sangue dei sacrifici avevano sigillato la prima alleanza presso il monte Sinai, con la mediazione di Mosè. La nuova ed eterna alleanza viene sigillata dal sangue di Cristo sulla croce. Si tratta dell’adempimento della profezia di Geremia che annunciava “un’alleanza nuova” (31,31; vedi anche Ezechiele 11,19).

Oggi constatiamo che, purtroppo, l’Eucaristia, il sigillo dell’Alleanza, è “in crisi”. La maggioranza dei cosiddetti fedeli la snobbano, le nostre comunità eucaristiche appaiono spesso fredde, demotivate e indifferenti… Si parla di “messa sbiadita” (sociologo Luca Diotallevi)… Come siamo lontani dall’esperienza dei martiri di Abitene (Tunisia, 304 d.C.) che, interrogati perché avevano trasgredito l’ordine dell’imperatore che proibiva il raduno dei cristiani, risposero: “Senza l’Eucaristia non possiamo vivere”! Se celebriamo l’Eucaristia con piena consapevolezza non possiamo rimanere indifferenti a tanto amore. Ci verrà spontaneo esclamare come San Paolo: “Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.” (Galati 2,20).

Dalla mangiatoia di Betlemme alla mensa dell’Eucaristia

Tutta la vita di Gesù rivela la sua volontà di rimanere per sempre in mezzo a noi. Questo, però, ci risulta difficile da credere. Anche noi siamo come gli israeliti nel deserto: “Il Signore è in mezzo a noi sì o no?” (Esodo 17,7). Tutta la Sacra Scrittura è una continua, paziente e amorosa dichiarazione di Dio al nostro cuore: “Non temere, io sono con te!”.

Tale parola diventa visibile e udibile con l’incarnazione. Il vangelo di Matteo inizia annunciando la venuta di Gesù come l’Emmanuele (“Dio con noi”) e si conclude con l’affermazione di Gesù risorto: “Io sarò sempre con voi”. Marco lo introduce con il battesimo nel Giordano, solidale con i suoi fratelli, e lo segue fino alla croce condivisa coi malfattori. Luca racconta la sua nascita a Betlemme (“casa del pane”) e dice che Maria “lo pose in una mangiatoia” (Luca 2,7) e, da risorto, si fa riconoscere nello spezzare il pane (24,35). Giovanni dice: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare [a piantare la sua tenda] in mezzo a noi” (1,14); “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (14,23). Questa volontà del Signore lo porta a divenire un pellegrino per bussare alla porta del cuore di ciascuno/a di noi: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.” (Apocalisse 3,20). È questo il messaggio profondo dell’Eucaristia!

L’Eucaristia, un mistero in crescita

L’Eucaristia è un “mistero” in crescita, una eredità che continua a generare nuove ricchezze, l’albero della vita del paradiso che, nella sua esuberante fecondità, produce frutti ad ogni tempo e stagione, in risposta alle necessità specifiche di ogni epoca. Quali sono i bisogni del nostro tempo? Penso soprattutto a quatto.

Il Pane della semplicità. Il nostro mondo abbonda di offerta di pane surrogato che sembra “buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza” (Genesi 3,6), ma che non sazia. Il Signore ci domanda: “Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?”. Il Pane eucaristico, il Pane vivo e vero, l’unico Pane necessario, è un richiamo all’essenzialità, alla semplicità e alla sobrietà nel nostro stile di vita.

Il Pane dell’intimità. In un mondo globalizzato, dove le differenze si sentono minacciate, in una società massificante, dove predomina l’anonimato, in una cultura standardizzata, dove cresce l’incomunicabilità, l’Eucaristia è il Pane dell’intimità, della familiarità, dei legami d’amicizia, dell’accoglienza e della comunicazione fraterna. Partecipando alla mensa eucaristica, siamo introdotti nell’intimità della Trinità, ci sentiamo davvero persone amate, capite, consolate, incoraggiate, e siamo riconciliati con la nostra vita, la nostra storia, col mondo e l’umanità.

Il Pane della solidarietà. Il “nostro pane” oggi, ossia le risorse della terra, crea divisioni e marginalizzazione, disuguaglianze ed ingiustizia. Il “nostro pane” oggi genera guerre e distruzione, egoismi e indifferenza. Il “nostro pane” oggi porta morte, gronda di sangue dei poveri, puzza di marciume di una natura calpestata e sfruttata. Il “pane quotidiano” che insieme chiediamo al Padre è, invece, il pane della solidarietà che porta vita e dignità per tutti. È il pane della pace e della giustizia che suscita speranza dovunque. Il Pane eucaristico richiama il pane della solidarietà, perché, come dice la Didaché (del I-II secolo, una specie di catechismo dei primi cristiani): “Se condividiamo tra noi il pane celeste, come non condivideremo il pane terreno?”.

Il Pane del futuro. Nel mondo di oggi, sconvolto da guerre ed ingiustizie, diviso in blocchi contrapposti, minacciato dalla crisi climatica e dall’incubo di una guerra nucleare, cresce il pessimismo riguardo il futuro e diminuisce la speranza in un mondo migliore. Ogni giorno chiediamo al Padre: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. San Girolamo sosteneva, invece, che si dovrebbe tradurre: “Dacci oggi il nostro pane del domani”, ovvero quello del futuro. L’Eucaristia è il Pane del futuro, quello del Regno di Dio. Dice Gesù nel vangelo di oggi: “In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio”. L’Eucaristia è il vino nuovo della gioia del Regno, dei “nuovi cieli e nuova terra”, oggetto della nostra speranza!

Esercizio spirituale per la settimana

1. Prima di fare la comunione, guarda con stupore e meraviglia il Pane deposto sulla tua mano e chiediti, come gli israeliti con il dono della manna: Man hu? Che cos’è? E il Signore ti risponderà: È il mio corpo!

2. Loda e ringrazia il Signore per il dono dell’Eucaristia con questo inno conclusivo della Pasqua ebraica:

“Anche se la nostra bocca fosse piena di inni come il mare è pieno d’acqua, la nostra lingua di canti come numerose sono le onde, le nostre labbra di lodi come esteso è il firmamento, i nostri occhi luminosi come il sole e la luna, le nostre braccia estese come le ali delle aquile del cielo, e i nostri piedi veloci come quelli dei cervi, non potremmo ringraziarti, o Signore nostro Dio, e benedire il tuo Nome, o nostro Re, per uno solo dei mille migliaia e miriadi di benefici, di prodigi e di meraviglie che tu hai compiuto per noi e per i nostri padri lungo la storia… Perciò le membra che tu hai distribuito in noi, l’alito e il respiro che hai soffiato in noi, la lingua che ci hai posto in bocca ringrazino, benedicano, lodino, esaltino, cantino il tuo nome, o nostro re, per sempre…”

P. Manuel João Pereira Correia, mccj

Verona, giugno 2024

Mc 14,12-16;22-26

Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo «Prendete, questo è il mio corpo». Questo passo della Scrittura è la base della Santa Eucaristia, nella quale il credente diventa una cosa sola con Cristo. Ma non solo con Cristo; nell’Eucaristia i credenti diventano una cosa sola gli uni con gli altri, e così l’Eucaristia giunge con un obbligo. L’obbligo di essere fonte di pane gli uni per gli altri.

Il pane non è sempre materiale, pane può significare anche i bisogni essenziali non materiali delle altre persone, specialmente la dignità. Il pane è importante quanto la dignità. Come esseri umani abbiamo fame di pane e di dignità, siamo sazi non solo quando abbiamo abbastanza da mangiare, ma anche quando la nostra dignità è integra.

Quando ho iniziato a essere un’autrice pubblicata, le persone mi parlavano della letteratura come universale, ma con universale intendevano una letteratura che si conformava a certi ideali occidentali. Una vita di lettura di libri provenienti da diverse parti del mondo, tuttavia, mi ha dimostrato che nessuna regione geografica ha il monopolio dell’universalità. Essere umani significa essere universali, e uno dei bisogni costanti degli esseri umani è la dignità. Nella Santa Eucaristia assumiamo l’obbligo universale di rispettare e promuovere la dignità di ogni essere umano.

Gran parte del discorso politico attuale ha come premessa (inespressa) l’idea che alcune persone meritino la dignità più di altre. La dignità non è appannaggio solo di chi è economicamente privilegiato o di chi, per il caso fortuito della nascita, proviene da certe parti del mondo. La conversazione sull’immigrazione spesso ritrae come criminali e perfino come subumani quanti stanno semplicemente cercando una vita migliore. Ciò è incompatibile con la Santa Eucaristia e con le parole di Cristo: «Prendete, questo è il mio corpo».

Chimamanda Ngozi Adichie - L’Osservatore Romano

L’invito del Risorto al banchetto della vita

Es 24,3-8; Salmo 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

La solennità del Corpus Domini si chiama anche festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ognuno di noi, come creatura, sente normalmente il bisogno di incontrare Dio, il creatore; il Signore ha voluto, quindi, rendersi presente a noi nell’Eucaristia, che è il memoriale della sua Passione.

Il “fare memoria” non è semplicemente un ripetere e neppure un ricordare qualche cosa a qualcuno. Sullo sfondo del contesto rituale della pasqua biblica, “fare memoria” vuol dire rendere presente l’evento salvifico per prendervi parte. La Cena del Signore non è dunque solo un ricordo del passato, ma l’annuncio attuale, nei segni del pane e del vino, della sua morte. Dicendo “Questo è il mio corpo, questo il mio sangue”, Gesù assegna al pane e al vino eucaristici una funzione che non è più quella di semplice nutrimento fisico, ma quella di rendere presente la sua persona in mezzo alla comunità dei credenti.

Il termine corpo non indica una parte persona, ma tutto l’uomo. Quello che si compie, prima di diventare memoriale, è anticipazione dell’evento salvifico, che si compirà sulla croce, e precisazione del significato della morte imminente di Gesù. Ciò avviene soprattutto attraverso il parallelismo col “sangue versato”, con cui si sottolinea l’aspetto sacrificale di questa morte. Si potrebbe parafrasare così: “questo sono io che mi dono”, una vita offerta a vantaggio di tutti gli uomini.

Si tratta di un gesto radicato nel dinamismo di tutta l’avventura umana di Gesù guidata da una prospettiva precisa: “essere per”. Quindi la Cena è veramente la rivelazione della tensione che ha guidato tutta la vita del Cristo (una vita in dono), è una spiegazione del mistero dell’Incarnazione e in definitiva una chiave di lettura della storia della salvezza come storia di comunione. Non basta affermare che nel pane e nel vino è presente il Cristo: occorre scorgervi la presenza di una vita in dono, e prendervi parte. Dalla prima comunione, quella di Dio con noi, scaturisce la seconda, quella fra noi. Non basta credere nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia, bisogna assicurare o essere la sua presenza reale nel mondo. Dobbiamo celebrare e vivere l’Eucaristia. Il culto vero a Dio, in spirito e opere.

Don Joseph Ndoum