Daniel Comboni

Missionários Combonianos

Área institucional

Outros links

Newsletter

L’ultimo libro sul silenzio di Dio nella vita di madre Teresa, inspira una riflessione al papa Benedetto XVI. P. Antonio Furioli analizza questa esperienza come componente della vita apostolica portando anche l’esempio di Comboni.

di p. Furioli Antonio mccj

La luce inonda di vita ogni essere vivente facendone ciò che egli veramente è, vale a dire una persona che percepisce se stessa e gli altri suoi simili come esseri esistenti, coscienti, liberi, capaci di relazioni interpersonali, ecc… Luce è sinonimo di conoscenza, familiarità, affidabilità, concordia, unità, confidenza, semplicità, ecc…mentre tenebra è l’equivalente di mistero, paura, inaffidabilità, separazione, isolamento, ignoranza, ecc...

L’Ade greco, gli Inferi dei Romani, il Valhalla (o Valhöll) della mitologia norrena dei Vichinghi e di altri popoli scandinavi, lo Scheol ebraico o l’Inferno cristiano sono il luogo delle tenebre dense e impenetrabili, fitta coltre di buio perpetuo e ostile. Qui una solitudine glaciale separa l’essere e lo immobilizza per sempre, nella sua totale povertà, dove nessuno sguardo incrocerà mai quello d’un altro, come in un’istantanea rubata furtivamente alla vita dell’uomo o da un fotogramma della durata d’un battito di ciglia. È il luogo del solipsismo irreversibile o dell’eterna incapacità di relazione, comunione e solidarietà.

Di tutto ciò ci sono testimonianze importanti anche nella Bibbia: “Abitavano nelle tenebre e nell’ombra di morte” (Sal. 107, 10), specialmente nell’esperienza intimamente lacerante di Giobbe, il primo mistico pre-cristiano della notte oscura del credente: “(…) prima che io me ne vada, senza ritornare, verso la terra delle tenebre e dell’ombra di morte, terra di caligine e di disordine, dove la luce è come le tenebre” (Gb. 10, 21-22) o dei grandi oranti d’Israele “Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre” (Sal. 87, 19).

Luce e tenebre nel lessico metaforico

“Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò le tenebre notte.” (Gn. 1, 3-5). La notte è una realtà sconosciuta e totalmente estranea all’Hexameron . Le tenebre e la cupa notte non sono state create né volute da Dio, perché sono il simbolo del male. Aborto dell’atto creatore e inventivo di Dio. Esse non sono sue creature, non partecipano alla pienezza del suo Essere appassionato per l’uomo. “In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” (Gn. 1, 1-2), dove 'tenebre' e 'abisso' sono due realtà negative, che si attraggono e respingono simultaneamente. Secondo il dettato genesiaco le tenebre sembrano quasi pre-esistere all’azione creatrice e ordinatrice del Pantocrator. Esse sono il simbolo del caos primitivo imperante su tutto il creato, realtà sovvertitrice che si oppone a quell’ordine armonico, che dispone ogni cosa al posto assegnatole dal suo Ordinatore supremo. La notte e le tenebre sono un segno dell’inesistente, il niente “separato” dal tutto, incapaci d’infondere il calore naturale della Vita , che palpita in pienezza solo in Dio come da sua sorgente. Le tenebre sono simbolo di negatività, di confusione, di ciò che è amorfo, grumo informe non voluto dall’Artefice supremo, dal provvido Pantocrator del cosmos. Tenebre comunicano l’idea di qualcosa tramato in segreto tutto a scapito dell’innocente e dell’indifeso, simbolo di omertà oltre che d’incapacità di relazione. Il mattino e la sera demarcano e arginano la successione incalzante degli eventi della creazione: “E fu sera e fu mattina: primo giorno” (Gn. 1, 5); essi designano la progressione euritmica e geniale dell’azione creatrice di Dio. Quando la notte termina e scivola via pigramente eclissandosi nel torpore infido del sonno, il mattino si desta gagliardo, sicuro di sé, inaugurando la sua innata attività febbrile. La notte anche se è solo potenza incipiente delle tenebre, tuttavia è incapace di opporre loro una significativa e durevole resistenza. La notte cinica e beffarda nell’accezione giovannea del termine (cf. Gv. 1, 4-9), appare soltanto alla caduta e da allora il suo inseguimento d’un uomo sempre più braccato, è stato continuo e inarrestabile. Jwhw è il Kyrios del mattino, dominio incontrastato della luce pura, limpida e trasparente “Luce vera che illumini ogni uomo” (Gv 1, 9), mentre Satana è il principe delle tenebre e del volutamente occulto, perché tramato nel segreto. Satana è incapace di comunione per sua natura. “Quale unione ci può essere tra la luce e le tenebre?” (2 Cor. 6, 14), si chiede con indignazione, nella continua ricerca di senso un grande scrutatore ed esperto dei Sacri Testi d’Israele, Paolo di Tarso, discepolo prediletto di Gamalièle , un celeberrimo scholar della Torah (תורה).

La notte non è la semplice mancanza passiva di luce. Gli Psichiatri sanno bene che ogni forma di “passività” anche se solo apparente, occulta una sorda ma attiva resistenza alla comunicabilità. La tenebra di cui si parla in questo contesto è fuga disperata all’interno di se stessa come in un labirinto inestricabile, perché incapace di sottrarsi alla luce e per nascondersi si copre di un’oscurità colpevole, manifestando un atteggiamento demoniaco e pienamente cosciente della sua negazione o del suo reiterato rifiuto ad aprirsi, a rendere noto un segreto tenuto gelosamente nascosto.

Nell’Ultima Cena, la stanza alta o superiore (cf. Mc. 14, 15; Lc. 22, 12) dove Gesù istituì l’eucaristia era satura di luce. Fu precisamente in quella circostanza che Satana entrò in Giuda (cf. Lc. 22, 3) e da quel momento Giuda non poté più restare immerso nello splendore della luce: “Egli uscì subito. Ed era notte” (Gv. 13, 30). Le folte tenebre della cupa notte del male inghiottirono con avidità Giuda senza più restituirlo, rendendosi complici del suo tremendo e incomunicabile segreto di tradire il Figlio dell’Uomo (cf. Lc. 22, 6.48).

Anche il tradimento di Pietro avviene nel cuore della notte (cf. Gv. 18, 17.25-27), come se le dense tenebre fungessero da turpe grembo protettore di una realtà così sinistra e perversa: “Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre” (Lc. 22, 53). E Gesù ci mette in guardia su un fatto storicamente incontrovertibile, di cui ciascuno di noi è quotidianamente testimone attonito e impotente : “I figli di questo mondo, (…) sono più scaltri dei figli della luce” (Lc. 16, 8). “La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv. 1, 5). “Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre” (Gv. 12, 46). Se da un lato questo ci è motivo di afflizione per le nostre complici connivenze, dall’altro Paolo ci restituisce la speranza perduta, rassicurandoci che anche noi siamo stati illuminati per mezzo di Cristo, così da essere totalmente trasformati da tenebre in luce: “Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre” (1Ts. 5, 5) e questo perché Dio “abita una dimora di luce inaccessibile” (1 Tm 6, 16).

Significato e valenza della notte dello spirito

Per chi si limiti a considerarla dall’esterno, la vita mistica potrebbe suggerire l’idea di un’isola felice, una specie d’invidiabile “Paradiso in terra”, dove il credente, ricolmo di grazie, non deve far altro che accoglierle con animo umile e grato, lasciandosi condurre da loro sino all’unione trasformante con Dio. Ma una simile interpretazione di “vita mistica” non corrisponderebbe a verità e quindi darebbe un’idea fuorviante. Per convincersene non c’è che da ascoltare l’autorevole magistero dei mistici-dottori della chiesa. La gioia che Dio ha elargito ai mistici ci dà solo una pallida idea di quelle gioie che nell’escatologia finale saranno una consolante realtà, ma prima di arrivarci i mistici hanno dovuto affrontare e superare le purificazioni più dolorose e difficili . È pura presunzione aspirare alla vita mistica, senza prima passare per un’ascesi severa e rigorosa. Ma allo stesso tempo che la vita diventa più austera e s’intensificano le mortificazioni dei nostri appetiti disordinati, le grazie di Dio diverranno sempre più importanti. I favori divini hanno una loro identità inconfondibile: feriscono il cuore come i moniti più severi che non si dimenticano più. A chiunque si attacchi alle gioie sensibili, Dio rifiuterà d’elargire le sue gioie più pure ed elevate, ma se il credente sarà fedele, Dio lo configurerà intimamente a Sé.

Nel Vangelo Gesù aveva messo in guardia i discepoli di tutti i tempi dalle facili ma ingannevoli illusioni: “Se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il Regno di Dio” (Gv. 3, 3; vedi anche 4-8). Condizione previa e indispensabile per rinascere è quindi morire a se stessi: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna” (Gv. 12, 24-25). Morire a se stessi per poi rinascere in Dio è una condizione essenziale per tutti i cristiani, senza sconti né scorciatoie. I mistici non ne sono esenti, proprio perchè la vita mistica è una specialissima forma di unione con Dio e non ci si arriva se non per mezzo di una profonda e continua spogliazione interiore . Anzi i mistici, ancor più degli altri credenti, sono sottoposti alle dure esigenze dell’ascesi evangelica: “Per attingere l’unione con Dio è necessario che l’anima passi attraverso questa notte oscura, cioè attraverso la mortificazione degli appetiti e la rinuncia a tutti i piaceri derivanti dai beni sensibili, per il seguente motivo: tutte le affezioni che nutre per le creature sono tenebre fitte dinanzi a Dio. Fino a quando l’anima ne è avvolta, non potrà essere illuminata e posseduta dalla pura e semplice luce di Dio. Essa deve, dunque, per prima cosa liberarsene, perché la luce non può stare insieme alle tenebre” . Il credente si sforzerà di perseguire la povertà spirituale e la nudità dei sensi, che consiste nel desiderio sincero di andare a Dio privo di ogni appoggio e conforto, sia esteriore che interiore . Più uno si spoglia di se stesso e più cresce in lui il fascino per l’ineffabile mistero di Dio, che dona una conoscenza pura, spirituale, gioiosa e piena d’un amore che appaga l’anima . Incalzato senza tregua dall’amore, il cuore si dilata; il Signore si china sul discepolo amato e si rivela a lui in un’intimità fino ad allora sconosciuta: “La mia notte non conosce tenebre, tutto risplende di luce.” . Quest’intima comunione con Lui, gli conferirà la forza d’animo e la tenacia di sopportare le prove più dure e di affrontarle con gli sforzi più coraggiosi. Sperimentare in sé il fascino irresistibile della presenza di Dio, è segno che la vita mistica è già iniziata. Va ricordato, tuttavia, che la grazia di Dio senza la nostra collaborazione ci condurrà da nessuna parte. Infatti, alle grazie singolari di Dio, bisognerà corrispondere con una generosità senza pari.

Alla “scuola dei mistici” cercheremo di capire in che cosa consista la vita mistica e d’individuare quali siano le caratteristiche richieste a quanti vogliono andare fino in fondo su questa via irta di ostacoli, che porta all’unione trasformante con Dio.

Per S. Giovanni della Croce la vita mistica ha un duplice aspetto dottrinale, che potremmo distinguere nel modo seguente:.

1. un aspetto etico-morale, che ricorda ai credenti che essi devono diventare sempre più degni di Dio (cf. Lev. 11, 44). A questo livello il credente fa una viva esperienza dei suoi peccati, perché dispiacciono sommamente a Dio e ciò costituisce per lui una lenta agonia interiore . Egli ama Dio a tal punto che darebbe volentieri la vita anche per un solo suo sguardo, pur sapendo di non poterlo sostenere (cf. Es. 33, 20).

2. un aspetto ascetico-spirituale, che sottolinea l’inconciliabilità dell’amore di Dio con l’amore di sé . Questa dottrina mette in evidenza il legame tra purificazione e contemplazione mistica, tra la via purgativa e quella unitiva. Non dobbiamo considerare solo quello che Dio esige da noi peccatori, bensì quel requisito fondamentale per l’iniziazione a quel genere di vita ch’Egli riserva ai suoi Amici (cf. Gv. 15, 15). Dio non li potrà attrarre efficacemente a Sé se non rendendoli sempre più degni di sé, vale a dire resi di fatto “capax Dei” . È un grave inganno cercare di sottrarsi a questa logica o di sognare un mezzo più facile che sostituisca questa conversione lenta e costosa alla natura umana. Infatti, alla fine, solo “i puri di cuore” (Mt. 5, 8) saranno ammessi a contemplare il volto splendente e amico di Dio: “Arde il mio cuore: voglio vedere il mio Signore” (cf. Sal. 11, 7; 17, 15). L’ascesi richiesta da questa dottrina è molto esigente, ma la gioia intima ch’essa trasmette è un’anticipazione di quella indicibile gioia di comunione con Dio, che godremo nel giorno della parusía finale, quando nel momento in cui il Signore apparirà “Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole: il Signore Dio li illuminerà, e regneranno nei secoli dei secoli.” (Ap. 22, 5); Egli ci presenterà la pienezza dei suoi doni e noi Lo contempleremo così com’Egli veramente è: “Nella tua luce vedremo la luce”(Sal. 36, 9).

Nel corso della purificazione passiva, di tanto intanto il credente esperimenta forti angosce di morte, che gli fanno presagire il carattere particolarmente penoso e purificatore della notte spirituale. Per i credenti che non sono chiamati a un grado così elevato d’intimità con Dio, la notte di purificazione sarà breve ma frequente ; invece per coloro che Dio chiama a gradi molto avanzati di unione con Lui e che hanno la grazia di rispondere con prontezza e generosità, la notte dello spirito sarà lunga e terrificante, oltre ogni dire: “Di notte anela a te l’anima mia” (Is 26, 9). Agli esordi della vita mistica, Dio chiede al credente il dono incondizionato di sé. È necessaria la docilità eroica di chi non rifiuti il benché minimo sacrificio al Signore. In queste caratteristiche si può riscontrare quel mistero di dolore e di gioia che qualificano la vita del credente cristiano.

Obiettivi della notte spirituale

La notte dei sensi e la notte dello spirito costituiscono il duplice ruolo della purificazione passiva. La notte dei sensi non è che la prima tappa di un lungo cammino di fede, che il credente dovrà proseguire per giungere all’unione trasformante con Dio. La purificazione degli appetiti sensibili è già una grande grazia. Ma fintanto che il credente non è stato purificato da questo fuoco divino che consuma e non è consumato (cf. Es. 3, 2), egli è indegno e incapace di accostarsi a Dio. Questa dolorosa fase di purificazione passiva ha come scopo la lenta ma graduale trasformazione del credente. Paradossalmente lo strumento di cui Dio si serve per purificare il credente, è quella stessa contemplazione a cui egli aspira appassionatamente con tutte le sue forze. Il fine ultimo delle sue aspirazioni diventa anche il crudele strumento delle sue sofferenze più intime: “Non vorrei, anzi non voglio parlare di questo spirare, pieno di bene, di gloria e di amore così delicato di Dio per l’anima, perché mi rendo conto perfettamente di non saperlo fare, e, anche se ne parlassi, le mie parole non esprimerebbero ciò che esso è in realtà. Si tratta di uno spirare di Dio nell’anima, attraverso quel risveglio della sublime conoscenza della Divinità. Lo Spirito Santo, infatti, spira in essa con la stessa proporzione dell’intelligenza e conoscenza di Dio. A questo punto Dio l’assorbe molto profondamente nello Spirito Santo, facendola innamorare con una perfezione e una delicatezza suprema, corrispondenti a ciò che essa ha visto in lui. Poiché è uno spirare pieno di bene e di gloria, lo Spirito Santo colma quest’anima di bene e di gloria, facendola innamorare di sé, più di quanto si possa dire o sentire, mentre la immerge nelle profondità di Dio.”

L’ininterrotto anelito, il fervore interiore per conseguire la comunione con Dio sono così esigenti per la costitutiva fragilità del credente, che all’inizio tutto ciò è motivo di una grave sofferenza. “Il Signore opera la spoliazione delle loro facoltà, dei loro affetti e sentimenti, sia spirituali che sensibili, sia esteriori che interiori. Lascia al buio l’intelletto, arida la volontà e vuota la memoria; getta gli affetti dell’anima nella più profonda afflizione, nell’amarezza e nell’angustia; priva l’anima del sentimento e del gusto che provava precedentemente nei beni spirituali. Tale privazione è una delle condizioni richieste perché s’introduca nell’anima e si unisca ad essa la forma spirituale dello spirito che è l’unione d’amore. Ciò è quanto il Signore opera in essa per mezzo della pura e oscura contemplazione” . Il dolore che il credente sperimenta è così intenso, che egli ha addirittura l’impressione che Dio si sia messo contro di lui e che egli stesso, a sua volta, si sia ribellato a Dio. Il credente ha perfino la sensazione che Dio l’abbia abbandonato: “Le tue orme rimasero invisibili.” (Sal. 76, 20); questo è un sentimento così desolante e penoso da fargli urlare con collera a stento trattenuta: “Signore perché mi hai preso di mira, e sono divenuto di peso a me stesso?” (Gb. 7, 20). “Quando Cristo chiama un uomo, gli chiede di venire a morire”, scrisse Dietrich Bonhoeffer in pieno conflitto mondiale. La sofferenza ha lo scopo di fortificare interiormente il credente, facendogli sperimentare la sua innata fragilità in modo tale da non poter resistere, di spezzarsi per l’arduità della prova. I sensi e le facoltà dell’anima sono annientate, sopraffatte, tanto da provocare un dolore così intenso che se al credente fosse lasciata una scelta, senza dubbio egli preferirebbe la morte a quella lenta e incessante agonia: “La morte, piuttosto che questi miei dolori” (Gb 7, 15). Nessuno sarebbe in grado di sopportare una tale agonia, se non fosse stato sorretto da una grazia singolare. Questa grazia gli è conferita dalla sua unione con Dio.

Le azioni compiute dal credente fino ad allora, improvvisamente appaiono in tutta la loro cruda realtà e il bene ch’egli pensava d’avere compiuto, tutto a un tratto sembra svanire nel nulla. La sua azione fino a quel momento sorretta da tutto ciò che abitava felicemente la sua memoria, la sua immaginazione, la sua percezione sensoriale, la sua capacità di relazione, ecc… all’improvviso viene a mancare; è un baratro senza fondo che si apre, un tremendo vuoto esistenziale, un abisso di povertà e di miseria personale. L’intelligenza non percepisce che incertezza e smarrimento interiore, proprio perché Dio purifica la sensibilità del credente con l’aridità. Le facoltà umane nello spogliamento delle loro capacità sensoriali e operative, brancolano nel buio più assoluto. È un tormento indicibile, pieno di dubbi, ansie e paure. Così Dio purifica il credente, potando, limando, annientando, bruciando tutti quei valori che costituiscono la sua realtà sensibile e affettiva. Questa purificazione ha una sua duplice finalità:

1. è uno spogliamento che affranca l’intelletto da tutte le considerazioni puramente umane per familiarizzarle con i valori, i metodi, i giudizi, i criteri di Dio;

2. è una purificazione che rimargina le lacerazioni procurate dall’orgoglio, dall’arrivismo e rende il cuore puro e disponibile a operare con finalità trasparenti.

Il cammino è lungo e impervio, ma si deve corrispondere a queste purificazioni passive di Dio con generosità umile e costante, senza ribellioni e senza rifiutare alcunché a Dio: dobbiamo accettare la sua ruvida azione in noi. Pochissimi sono coloro che perseverano fino alla fine . Ma là dove l’uomo fallisce, Dio interviene per aiutarlo. Tutto ciò che Dio chiede al credente è di abbandonarsi ciecamente a Lui e di dargli fiducia, ripetendo con Giobbe: “Dio mi uccida pure, ma io porrò in lui la mia speranza” (Gb 13, 15,Volgata), oppure come suggerisce l’attualissimo libro di preghiera del popolo d’Israele: “Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore” (Sal. 27, 14).

Questa purificazione lenta e dolorosa è opera di Dio, quindi non deve essere interpretata come negligenza colpevole o tiepidezza da parte del credente, dovuta a un calo di fervore o a quant’altro. All’inizio di questa trasformazione lo stesso credente non la comprende e non ne sente affatto i benefici. Abituato com’è alle consolazioni sensibili, si mette a cercarle di nuovo e non trovandole più, questa mancanza gli dà una sensazione di disorientamento, di vuoto e di disgusto; tuttavia se egli persevererà con coraggio, comincerà ben presto a gustare gioie mai sperimentate prima . L’unico sostegno efficace in questa situazione di desolazione è la compagnia confortatrice e rassicurante della fede: “Dio è tenebra per la nostra intelligenza. La fede è l’unico mezzo attraverso cui Dio si manifesta all’anima nella luce divina che supera ogni intelligenza. E così, quanto più l’anima ha fede, tanto più essa è unita a Dio. (…) 'Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste.' (Eb. 11, 6), cioè è necessario che vada a lui camminando nella fede. L’intelletto deve restare nell’oscurità e nelle tenebre, lasciandosi guidare solo dalla fede, perché in queste tenebre Dio si comunica all’intelletto e in esse si nasconde.”

Le tenebre dell’aridità mistica invece di ostacolare, favoriscono e intensificano l’azione di Dio nel credente. Il fervore e il desiderio di servire Dio com’egli veramente merita sono così forti, che il credente s’indigna con se stesso, sentendosi incapace e inadeguato a realizzare le proprie aspirazioni, anche se sincere. Egli non ha più alcuna forma di compiacente benevolenza verso se stesso e non è più alla ricerca del consenso altrui, preoccupato com’era prima del loro giudizio e gradimento. Il credente si consegnerà con docilità a Gesù Cristo e non consentirà più a se stesso d’avere una volontà che non sia la Sua; di alimentare nessun’altra ambizione che non sia quella d’esserGli intimamente unito in vita e in morte.

Talvolta il credente sperimenta la dolorosa sensazione che Dio s’ingegni in tutti i modi a umiliarlo, contrariarlo, crocifiggerlo. Il tormento che ne deriva supera di gran lunga tutto quello che il credente ha sofferto fino ad allora. Pieno di emozioni, il credente comprende la verità delle parole della Sacra Scrittura, secondo la quale Dio è Colui alla cui collera nessuno può sognarsi di resistere: “Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia?” (Sal. 78, 5); “Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà resistere?”(Sal. 130, 3; cf. 2 Cr. 20, 6; Rm. 9, 19ss; Ap. 6, 17).

Giorno dopo giorno il credente esperimenta con sempre maggior sofferenza il suo desiderio irrealizzabile di servire e amare Dio com’egli merita. A questa prova crudele egli risponde arrendendosi amorosamente a Dio. Il credente, immerso in una lunga notte di oscurità, sperimenta il fuoco divorante della purificazione passiva che lo consuma lentamente come in un’inesorabile agonia. Ma alla fine, in un modo del tutto imprevisto, il credente, ancora sprofondato nell’oscurità e nella prova, si troverà improvvisamente invaso, posseduto, abitato dalla luce di Dio, quando ancora la sua volontà era arida, desolata e inconsapevole della sua unione con Lui: “trasformerò davanti a loro le tenebre in luce”(Is. 42, 16) . Un amore avido di un’intimità ogni giorno più stretta, nella misura in cui questo spirito filiale andrà formandosi in lui, egli potrà cominciare finalmente a comprendere Dio: “Le mie passioni sono state vinte; in me non è rimasta più materia alcuna di purificazione. C’è solo il gorgoglìo di un’acqua viva che in silenzio mormora dentro di me e mi dice: «Vieni al Padre.»” Questa penosa agonia, questa morte mistica sono il coronamento più bello della vita del credente.

Teresa dei poveri: una luce nel buio

Gonxha Agnes Bojaxhiu (Skopje 26 agosto 1910 – Calcutta 5 settembre 1997), divenuta nel 1948 Teresa dei poveri per amore degli ultimi tra gli ultimi, condivise a tal punto la povertà non solo materiale ma anche spirituale, che ciò le fece esperimentare d’essere abbandonata in una terribile oscurità, fra i tormenti della più cupa solitudine interiore. In un accorato dialogo-preghiera con Gesù Cristo, Madre Teresa si sente rivolgere queste precise parole: “Tu sei la persona più inetta, debole e peccatrice ma proprio per questo voglio usare te per la mia gloria. Potrai forse rifiutarti?” Madre Teresa si è identificata a tal punto con i più poveri tra i poveri da condividere la loro viva percezione di non essere amati o presi a carico da alcuno. Essa ha incarnato l’ideale della fede incrollabile che diventa amore totale nell’umile diakonia dei poveri, ai quali va dato di più perché sono sacramento del Cristo sofferente e quindi lo rappresentano meglio di ogni altro: “C’è un’oscurità terribile in me, come se ogni cosa fosse morta. Ed è stato più o meno così da quando ho cominciato il mio lavoro. (…) sono come in un tunnel (…) mormoro le preghiere della comunità e mi sforzo di trarre da ogni parola la dolcezza che essa deve saper dare, ma la mia preghiera di unione non esiste più, io non prego più.” Madre Teresa ha vissuto fino alle sue estreme conseguenze l’amore per Cristo e per i suoi poveri, senza essere sorretta da una fede sensibile in Dio: “Mi hai respinta, mi hai gettata via, non voluta e non amata. Io chiamo, io mi aggrappo, io voglio, ma non c’è Alcuno che risponda. Nessuno, nessuno. Sola… Dov’è la mia Fede?… Perfino quaggiù nel profondo, null’altro che vuoto e oscurità. Mio Dio, come fa male questa pena sconosciuta… Per che cosa mi tormento? Se non c’è alcun Dio non c’è neppure l’anima e allora anche tu, Gesù, non sei vero… Io non ho alcuna Fede. Nessuna Fede, nessun amore, nessuno zelo. La salvezza delle anime non mi attrae, il Paradiso non significa nulla per me… Io non ho niente, neppure la realtà della presenza di Dio.” Come ha potuto Madre Teresa associare l’oscurità della fede con l’inesauribile impegno per gli altri? La risposta scaturisce spontanea dalla sua stessa esistenza: per generare una nuova e più grande opera nella Chiesa, perché nulla viene alla luce se prima non è pagato a caro prezzo. Scrivendo alle Suore da Lei fondate per offrire loro delle direttive che le aiutassero alle frontiere della carità, Madre Teresa dei poveri interpretava il dolore in termini di fede teologale e di cooperazione al piano della salvezza universale che Dio ha per l’umanità: “(…) senza la sofferenza il nostro lavoro sarebbe solo un’opera sociale, molto buona e utile, ma non sarebbe l’opera di Gesù Cristo, non sarebbe parte della redenzione. Gesù ci ha voluto aiutare, facendoci condividere la sua vita, solitudine, agonia e perfino la sua stessa morte.”

Benedetto XVI durante la recente Agorà dei giovani nella piana di Montorso vicino a Loreto (dall’1 al 2 settembre 2007), proprio a questo proposito ha detto: “Tutti noi anche se credenti, conosciamo il silenzio di Dio. Poco fa è stato pubblicato un libro con le esperienze spirituali di Madre Teresa e quanto sapevamo già si mostra ancora più apertamente: con tutta la sua carità, la sua forza di fede, Madre Teresa soffriva del silenzio di Dio.” Il soggetto toccato dal Papa circa l’esperienza del silenzio prolungato di Dio fatta da Madre Teresa, ci porta dritti al cuore delle problematiche che qui stiamo analizzando e cioè il Dio che tace e si ritrae, il “Dio che si cela.” “Il silenzio e il vuoto sono così grandi, che guardo ma non vedo, ascolto ma non sento.” Si tratta di una dolorosa presenza-assenza di Dio, che è certamente vivo nell’anima nonostante essa non lo esperimenti. Ciò equivale a un vero e proprio martirio interiore per chi non percepisce Dio ed esperimenta quel terribile e insopportabile senso di vuoto: “(…) quando cerco di elevare il mio pensiero al cielo, il vuoto è così schiacciante, che quegli stessi pensieri ritornano come pugnali acuminati e feriscono la mia anima. Mi viene detto che Dio mi ama. E tuttavia la realtà dell’oscurità e del freddo e del vuoto è così grande, che nulla tocca la mia anima. Che abbia fatto un errore ad arrendermi così ciecamente alla sua chiamata?”

In preparazione al terzo millennio cristiano, Giovanni Paolo II aveva già toccato il tema della notte oscura o della prova della fede: “(…), un aiuto rilevante può venirci da quel grande patrimonio che è la «teologia vissuta» dei Santi. Essi ci offrono indicazioni preziose che consentono di accogliere più facilmente l'intuizione della fede, e ciò in forza delle particolari luci che alcuni di essi hanno ricevuto dallo Spirito Santo, o persino attraverso l'esperienza che essi stessi hanno fatto di quegli stati terribili di prova che la tradizione mistica descrive come «notte oscura». Non rare volte i Santi hanno vissuto qualcosa di simile all'esperienza di Gesù sulla croce nel paradossale intreccio di beatitudine e di dolore. Nel 'Dialogo della Divina Provvidenza' Dio Padre mostra a Caterina da Siena come nelle anime sante possa essere presente la gioia insieme alla sofferenza: «E l'anima se ne sta beata e dolente: dolente per i peccati del prossimo, beata per l'unione e per l'affetto della carità che ha ricevuto in se stessa. Costoro imitano l'immacolato Agnello, l'Unigenito Figlio mio, il quale stando sulla croce era beato e dolente». Allo stesso modo Teresa di Lisieux vive la sua agonia in comunione con quella di Gesù, verificando in se stessa proprio il paradosso di Gesù beato e angosciato: «Nostro Signore nell'orto degli Ulivi godeva di tutte le gioie della Trinità, eppure la sua agonia non era meno crudele. È un mistero, ma le assicuro che, da ciò che provo io stessa, ne capisco qualcosa».” Non di rado i Santi hanno sperimentato nella loro anima l’angoscia di Cristo in Croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Sal. 22) Madre Teresa è unita a Gesù proprio grazie a una fede e a un amore tali da farle condividere l’esperienza di Gesù nel Getsemani e sulla Croce. Sono le dense tenebre dei periodi di aridità spirituale, di desolazione interiore, di mancanza di slancio per la preghiera, di esperienza di lontananza e talora perfino di assenza di Dio: “Signore, mio Dio, perché mi hai abbandonata? Io ero la figlia del Tuo amore, divenuta ora la più odiata, quella che Tu hai respinto, che hai gettato via come non voluta e non amata. Io chiamo, io mi aggrappo, io voglio, ma non c’è Alcuno che risponda. Nessuno, nessuno. Sola… Dov’è la mia Fede? Perfino quaggiù nel profondo, null’altro che vuoto e oscurità. Mio Dio, come fa male questa pena sconosciuta… Io non ho Fede. Non oso esprimere le parole e i pensieri che si affollano nel mio cuore e mi fanno soffrire un’agonia indicibile.”

Teresa aveva sacrificato per amore dei più poveri la consapevolezza e la consolazione dell’unione con Dio, alternando il dolore atroce di quella perdita con l’anelito incontenibile per Dio, un’inestinguibile sete di Dio: “Se la pena e la sofferenza, la mia oscurità e separazione da te ti dà una goccia di consolazione, mio Gesù, fa di me ciò che vuoi… Imprimi nella mia anima e nella vita la sofferenza del tuo cuore… Voglio saziare la tua sete con ogni singola goccia di sangue che puoi trovare in me. Non ti preoccupare di tornare presto: sono pronta ad aspettarti per tutta l’eternità.” “Voglio amare Gesù come non è mai stato amato da nessuno finora. (…) Se mai diventerò santa, sarò di sicuro una santa dell’oscurità. Continuerò ad essere assente dal Paradiso, per dar luce a coloro che sono nell’oscurità sulla terra. Voglio soffrire per tutta l’eternità, se è possibile.” E la sua solidarietà con i più poveri tra i poveri, soprattutto con Colui che da ricco quale era si fece povero per amor nostro (cf. 2 Cor. 8, 9), va sino alle estreme conseguenze: “Sono arrivata ad amare il buio, perché credo che sia parte, una piccolissima parte, del buio e della sofferenza di Gesù sulla terra… Oggi sento una gioia profonda, che Gesù non possa soffrire più oltre la sua agonia, ma che voglia soffrirla proprio attraverso di me.”

La notte apostolica

In San Giovanni della Croce e in Santa Teresa di Gesù, “la Doctora y Maestra Mistica de la vida espiritual” , la vita mistica è essenzialmente una vita d’orazione. Noi, tuttavia, senza nulla togliere al magistero di Dottori di una tale autorevolezza, dobbiamo allargare il nostro orizzonte se non vogliamo ridurre a questa unica tipologia, per quanto importante, l’ampia gamma delle esperienze mistiche, oltre al fatto che nella direzione spirituale dei fedeli si rischierebbe d’imporre una rigidità tale, che finirebbe con l’ingessare o col vanificare l’azione stessa di Dio, autore e libero dispensatore di tutti i carismi.

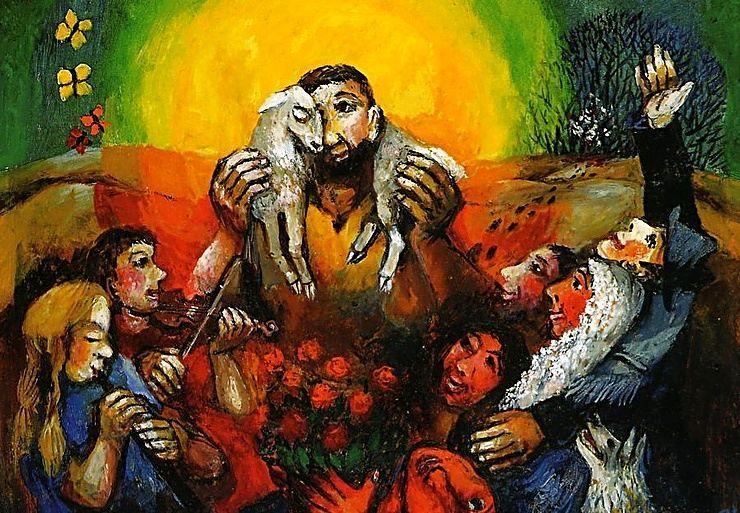

Nella Chiesa non esiste solo la vita mistica fatta di contemplazione e di preghiera, ma c’è anche una mistica apostolica come quella di Paolo di Tarso, il primo ideologo della missiologia e del lento ma irreversibile processo d’inculturazione della Chiesa (cf. At. 17, 22-28), di Bartolomé de Las Casas, Turibio di Mogrovejo, Vincenzo de’ Paoli, Maria dell’Incarnazione, Paolo della Croce , Giustino de Jacobis, Daniele Comboni, Charles de Foucauld,… e molti altri ancora, che sono stati grandi mistici nonostante il loro itinerario spirituale non sia esattamente riconducibile a quello classico e ormai codificato dei grandi Dottori e Mistici del Carmelo .

Nella prima metà del XVII secolo, Michel Wadding dopo aver descritto la purificazione passiva dei contemplativi, tratta della differenza esistente tra questa e le durissime prove cui dovettero far fronte i missionari di frontiera: “Per tutti coloro che Dio tratta diversamente, talvolta Dio li fa soffrire d’un abbandono pieno di desolazioni; ma gli strumenti più comuni della loro purificazione sono le persecuzioni, gli abomini, le ignominie, le continue fatiche dei viaggi, i pericoli per terra e per mare , le calunnie contro di loro, le gelosie, le contraddizioni. E fu questa la via che percorsero Paolo, Atanasio, Tommaso, Bonaventura, Ignazio, Francesco Saverio, ecc…” . Quest’ultima riflessione del missionario gesuita, irlandese di nascita ma messicano di adozione, è di fondamentale importanza, perché, secondo lui, gli uomini apostolici sono messi alla prova da Dio con modalità diverse, ma non meno reali di quelle impiegate nei confronti di coloro che si dedicano esclusivamente alla contemplazione e alla preghiera. L’aspetto più originale e meritevole di più approfondite ricerche della dottrina di Michel Wadding , sta proprio nell’interpretazione delle sofferenze apostoliche, come l’equivalente della purificazione passiva per iniziare il missionario alla contemplazione infusa . Ma sentiamo quanto ha da dirci a questo proposito lo stesso autore: ”I knew several of these missionaries upon whom God bestowed the loftiest degree of infused contemplation, pouring out upon them in their wretched hovels the abundant harvest they had sown with such generosity throughout their scattered mission stations…” . Secondo M. Wadding ci sono importanti grazie mistiche nella vita dei missionari e a loro volta esse sono anche un importante sostegno alle loro fatiche e ne costituiscono la loro ricompensa. Nel ministero apostolico l’amore di Dio risalta d’uno splendore così puro e intenso, da essere paragonabile alla contemplazione dei più grandi mistici della Chiesa.

Le avversità che i missionari hanno dovuto affrontare per la predicazione del Vangelo, hanno avuto lo scopo di purificarli in profondità, oltre che di trasmettere una viva coscienza dei loro limiti e di esercitarli in ogni forma di virtù. Tuttavia, queste spogliazioni non sono state sufficienti; gli apostoli perseguitati e oppressi da continue fatiche, sono giunti al punto di considerarsi realmente come la “spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti” (1 Cor. 4, 13). Nella sua vita l’apostolo dei Gentili fu sottoposto a ogni sorta di prova e il suo corpo fu reso ancor più fragile dalla malattia: “mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi” (2 Cor. 12, 7). Paolo dopo aver implorato Gesù Cristo perché lo liberasse dalle continue afflizioni del suo corpo: “Chi mi libererà da questo corpo di morte?” (Rm. 7, 24), in tutta risposta si sentì dire, non senza una certa durezza: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” (2 Cor. 12, 9).

Dio Padre vuole che ogni apostolo del Vangelo si configuri al Figlio suo unigenito, che per salvare il mondo “s’è annientato prendendo la forma di schiavo” (Fil. 11, 6). Infatti, come Cristo ha redento il mondo nell’esperienza dolorosa del suo abbandono al Padre sulla croce, così quanti si votano al ministero apostolico nelle missioni devono rivivere il suo stesso mistero di dolore e di morte: “In noi agisce la morte, in voi la vita” (2 Cor. 4, 12). Questo fatto può offrire un insegnamento e un incoraggiamento a quei missionari che, impegnati nella predicazione del Vangelo, continuano i loro sforzi nella buia notte dello spirito, senza sentire il benché minimo conforto da parte di quel Maestro che essi invece predicano con tanto zelo. Il missionario che il Signore rende partecipe della sua passione, può far sue le parole di Paolo: “Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal. 2, 20). Se noi cristiani avessimo sperimentato a quale prezzo si paga la santità della Chiesa, avremmo apprezzato molto di più i “mirabilia gesta” degli audaci testimoni della fede e la loro confessione di appartenenza incondizionata a Cristo e alla sua santa Chiesa.

La vita mistica plasma di Cristo l’azione dell’apostolo, in modo tale che Cristo non solo associ l’apostolo al suo piano di salvezza universale, ma ancor più si unisca e agisca per mezzo suo. È in vista di questo fine specifico che Dio continua a modellare l’apostolo a immagine di Cristo, l’Apostolo del Padre per antonomasia (cf. Eb. 3, 1), per trasformarlo in uno strumento idoneo per la salvezza di tutti i popoli. È necessario che l’apostolo si spogli da ogni forma di protagonismo narcisistico e da visioni troppo individualistiche nel portare avanti i “suoi” piani pastorali.

La purificazione sarà attuata dallo Spirito Santo sia per mezzo della contemplazione intima sia dell’azione apostolica, come dalla fiera opposizione degli uomini (cf. Gv. 15, 20), dalle incomprensioni e dalle malattie, ma portando sempre copiosi frutti di salvezza, dei quali Dio solo potrà rivendicarne il merito. Cristo Gesù servendosi dell’apostolo per la salvezza degli uomini, si rivela come il Buon Pastore da imitare e la Via sicura da percorrere sino in fondo senza alcuna esitazione.

Le innumerevoli privazioni che il missionario è chiamato ad affrontare non sono in vista d’una più intensa e perfetta contemplazione, come nei canoni classici della teologia ascetica e mistica, ma abilitano l’apostolo ad essere sempre più docile, idoneo e disponibile all’azione missionaria di Gesù Cristo, che tramite la generosa collaborazione dell’apostolo attuerà il suo progetto di salvezza per l’umanità intera.

Sua esemplarità in San Daniele Comboni

Fin dai primordi della sua vita missionaria (1857) Comboni sentì molto dal vivo la spogliazione che Dio gli chiedeva con sempre maggior insistenza. Lui, unico figlio rimasto d’una prole numerosa, pensando all’insopportabile sacrificio del distacco dagli anziani genitori, così commentava scrivendo al parroco del suo paese natale: “Se non che due grandi difficoltà mi spaventano, senza delle quali io certo non mi risolvo alla Missione, e tutte e due formidabili. La prima è il pensiero di abbandonare due poveri genitori che in questa terra non hanno altro conforto che quello d’un unico figlio.” Ma aggrappandosi alla fede trovò il coraggio e la profezia del discepolo che si mette alla sequela del Maestro che chiama: “Io sono martire per l'amore delle anime le più abbandonate del mondo e voi divenite martiri per amore di Dio, sacrificando al bene dell'anime un unico figlio. Ma coraggio, o cari miei genitori.” Comboni soffrì moltissimo per questa lacerante separazione, ma di ciò non si lamentò mai, anzi benedì e ringraziò sempre il Signore: “Benedetto il Signore che m’ha guidato per la via della Croce.” E in seguito, alla dolorosa notizia della morte di sua madre, così scriveva al padre Luigi, rimasto solo nella grande casa ormai vuota a Limone sul Garda (Bs): “Ah! dunque la mia madre non è più?... Dunque l'inesorabil morte troncò il filo ai giorni della mia buona madre?... Dunque voi siete ridotto solo soletto, dopo avervi veduto attorno una volta la felice schiera di sette figli, accarezzati ed amati da colei, cui Dio trascelse ad esser la compagna indivisibile dei vostri giorni?… Sì; la cosa per divina misericordia è pur così. Sia benedetto in eterno quel Dio che volle così: sia benedetta quella provvida mano che si è degnata visitarci in questa terra di esilio e di pianto.”

Così Dio preparava Comboni all’apostolato missionario in Africa. Purificandolo con scelte difficili da compiere e con il sacrificio degli affetti anche i più sacrosanti e legittimi, Dio lo temprava per far sì che il suo impegno missionario diventasse azione stessa di Cristo per i popoli dell’Africa. Davanti alle esigenze della sua vocazione missionaria ad Gentes, Comboni aveva capito molto per tempo che egli doveva ricominciare tutto da capo: doveva rinascere (cf. Gv. 3, 3), doveva ritornare bambino (cf. Mt. 18, 3), e da ultimo doveva rinunciare a tutto, sì proprio a tutto, genitori inclusi (cf. Mt. 10, 37; 16, 24; Lc. 14, 26; Gv. 12, 24-26). Una missione di svuotamento di sé, di umile sevizio per la venuta del Regno in mezzo agli uomini. Col passare del tempo questi sentimenti andarono trasformando Comboni, rendendolo “uomo nuovo” costruito sulla solidità rocciosa della fede. Ma in tutto questo non c’era nessun tipo di autoesaltazione o del fuoco divampante del neofita un pó ingenuo e integralista. Comboni sapeva per esperienza che per portare a Cristo i popoli in genere e quelli africani in specie, c’era bisogno soprattutto della grazia di Dio. Anche se Cristo è morto versando il suo sangue per la salvezza di tutti i popoli della terra, non tutti sono consapevoli di questo fatto straordinario. Per cui il lamento accorato comune a Profeti e ad Apostoli si ripete e riattualizza in continuazione: “Signore, chi mai ha creduto alla nostra predicazione?” (Is. 53, 1). Gli apostoli sentono sul vivo l’incorrispondenza e il rifiuto del Vangelo di buona parte dell’umanità: “Ma non tutti hanno obbedito al vangelo” (Rm. 10, 16), a cui corrisponde una motivazione e un impegno ancora più serrato e intenso a proclamare ovunque e a tutti il Vangelo di Cristo. Anche per questa motivazione di zelo pastorale, nelle Regole dell’Istituto (1871), Comboni aveva lasciato in eredità la sua consegna più preziosa e importante per le generazioni di missionari comboniani che sarebbero venute dopo di lui e che, come lui, si sarebbero confrontate nell’arena della prima evangelizzazione: “Si formeranno questa disposizione essenzialissima col tener sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo teneramente, e procurando di intendere ognora meglio cosa vuol dire un Dio morto in croce per la salvezza delle anime.” Parole che ne richiamano altre molto più antiche e autorevoli, ma in sorprendente sintonia tra loro: “Colui che vuole onorare veramente la passione del Signore deve guardare con gli occhi del cuore Gesù Crocifisso, in modo da riconoscere nella sua carne la propria carne (…). A nessuno è negata la vittoria della Croce (…). Il sacro sangue di Cristo ha spento il fuoco di quella spada che sbarrava l’accesso al regno della vita.”

Convinzione, questa, che gli trafiggeva cuore, anima e mente di un’acuta sofferenza interiore: “Se vuoi curare una ferita, egli è medico. Quando sei riarso dalla febbre, egli è fontana. Se l'iniquità ti opprime, egli è giustizia. Quando hai bisogno di aiuto, è forza. Se temi la morte, è vita, quando desideri il cielo, è via. Se fuggi le tenebre, egli è luce, quando hai fame, è cibo.” E allora l’intima adesione di Comboni al progetto di salvezza che era riservata dalla grazia di Cristo agli Africani, lo portò a consacrare la sua vita a far causa comune con quelli che erano considerati i più poveri tra i poveri del suo tempo, perché privi della sola ricchezza capace di farli figli di Dio: la fede. Nel corso della sua vita durata poco più di cinquant’anni (1831-1881), qualche raggio di luce avrebbe squarciato la densa notte della sua anima, ma non sarebbero stati che raggi fugaci di breve durata e poi di nuovo la notte sarebbe tornata dominatrice incontrastata a saggiare la fede di Comboni: “Mi sono concentrato a ponderare seriamente se, attesa la mia nullità e debolezza, io possa ancora essere veramente utile all'apostolato africano, che è senza dubbio il più arduo e spinoso della terra, o se invece gli torni dannoso; tanto più che adesso, in causa di tante fatiche, privazioni, malattie, febbri, crepacuori, lotte e contraddizioni sostenute per molt'anni, specialmente nell'ultimo terribil periodo della carestia e pestilenza, sono diventato realmente più sensibile ai colpi dell'avversità, e molto più debole a portare le croci. Ma siccome si dee sempre confidare unicamente in Dio e nella sua grazia, e chi confida in sé confida nel più grosso asino di questo mondo, al riflesso che le opere di Dio nascono sempre appiè del Calvario, e devono essere contrassegnate col sigillo adorabile della sua Croce, ho pensato di abbandonarmi in braccio della divina Provvidenza, che è fonte di carità pei miseri, e tutrice sempre dell'innocenza e della giustizia; e per conseguenza di mettermi nelle mani dei miei Superiori veri rappresentanti di Dio e del Vicario di G. C., e di Vostra Eminenza R.ma, e dell'E.mo Card. di Canossa da V. E. e dalla p.m. dei suoi venerandi Predecessori nel governo della S. Cong.ne deputato ad assistermi nella mia santa Impresa.” Questa non è una considerazione isolata nel vasto repertorio dei suoi Scritti; la sua riflessione prosegue e va avanti, ma sempre nella stessa direzione. La sua Notte apostolica è giunta ormai al suo culmine. Comboni è convinto d’essere proprio lui l’ostacolo più rilevante sulla via dell’evangelizzazione di quei popoli africani, che Pio IX aveva affidato alle sue cure pastorali. Così come paradossalmente la contemplazione finisce per essere lo strumento di purificazione del contemplativo, allo stesso modo l’ideale apostolico diventa lo strumento di purificazione per l’operaio del Vangelo: “Nel corso della mia ardua e laboriosa intrapresa, mi parve più di cento volte di essere abbandonato da Dio, dal Papa, dai Superiori, e da tutti gli uomini (…). Vedendomi così abbandonato e desolato, ebbi cento volte la più forte tentazione (…) di abbandonar tutto, rassegnar l’opera alla Propaganda, e mettermi umile servo a disposizione della Santa Sede, o del Card. Pref. o di qualche Vescovo. Ebbene, ciò che non mi fece mai venir meno nella mia Vocazione (…), ciò che mi sostenne il coraggio a star fermo al mio [posto n.d.r.] fino alla morte, o fino a decisioni differenti della S. Sede, fu la convinzione della sicurezza della mia Vocazione, fu sempre e toties quoties perché il P. Marani mi ha detto ai 9 ag. 1857, dopo maturo esame: «la vostra vocazione alle missioni dell’Africa, è una delle più chiare che io abbia vedute».” Se è vero che le parole rivelano il cuore dell’uomo , questa lettera ci trasmette la sconfinata solitudine d’un uomo che ha fatto l’esperienza tremenda d’essere stato abbandonato da Dio, dagli uomini, da tutti. E così egli è venuto a trovarsi come immerso in un amore dolente e in un dolore amante. Ancora una volta Paolo suggerisce a Comboni le motivazioni di fede per vivere questa situazione che sembrava non avere soluzioni: “Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. (…) Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati”(Rm. 8, 18. 28-30).

Quello che sorprende a questo punto è che il grado dell’abbandono, della solitudine e della desolazione sia arrivato ormai al suo vertice, che non ci sia più posto per altre prove e per altre amarezze: che la misura sia colma. Ma il cuore degli amanti è sempre pieno di insospettabili risorse e non finisce mai di stupire per la sua capacità di saper amare ancora una volta: “Ma io sono troppo infelice. Gesù mi aiuterà certo, la Vergine Immacolata e S. Giuseppe mi aiuteranno: ringrazio Gesù delle croci, ma la mia vita è un oceano di affanni procuratimi da chi è buono e mi ama. Mio Dio! caro paradiso (…). Ma ho il cuore impietrito. Ma l'Africa sarà convertita, (…), e Gesù aiuterà a portar la croce. (…) Ma noi siamo pronti alle croci. (…) ella preghi per me, che sono l'uomo più afflitto, e scoraggiato del mondo, (…). Viva Gesù.” La missione non può trovare realizzazione quando siamo forti e sicuri, ma soltanto quando siamo fragili, disorientati, incapaci di andare avanti: “Quando sono debole, è allora che sono forte” ( 2 Cor. 12, 10).

Comboni in virtù della morte che si trovava a morire ogni giorno, era divenuto apostolo e missionario (cf. 1 Cor. 15, 31; 2 Cor. 12, 10). Accettando di scendere anche l’abisso della Kenosis, egli era ben consapevole che quanto più dolorosa era la sua notte apostolica, tanto più vicina era la sua alba di risurrezione. La croce e la risurrezione non si bilanciano reciprocamente. La risurrezione domina e sconfigge la croce per sempre. La risurrezione è la parola finale di Dio all’umiliazione del suo unigenito Figlio.

Il tema centrale del messaggio missionario è che Cristo è risorto; significa di conseguenza che la Chiesa è chiamata a vivere la vita della risurrezione “hic et nunc”, e che è chiamata a essere nel mondo d’oggi segno di contraddizione rispetto alle forze dell’odio, dell’egoismo assunto a sistema di vita, e dell’indifferenza dilagante della società contemporanea.

Conclusione

I mistici cristiani non hanno ottenuto il privilegio del martirio, tuttavia hanno imitato in tutto e molto da vicino la passione del Signore. Cristo Gesù è il modello unico sia della contemplazione sia della missione. È questa l’importanza fondamentale e il carattere peculiare della mistica cristiana, che la contraddistingue dalle mistiche delle altre grandi religioni dell’umanità rendendola unica, singolare e irripetibile.

In realtà gli itinerari mistici mettono in evidenza la molteplicità, la complementarietà, ma anche la grande disparità dei carismi, insigni doni dello Spirito Santo ai singoli credenti per l’edificazione del popolo santo di Dio. Questi doni così ricchi e diversi, servono da supporto a grazie ancora più grandi ed elevate. Ideale della vita mistica è quello di giungere all’unione trasformante con Dio per mezzo d’una vita di contemplazione, di agápe e di umile diakonía dei poveri, autentica epifania di Cristo sulla terra, poiché “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor. 8, 9).

Solo i mistici sono stati abilitati dallo Spirito Santo a introdurci in quel “secretum” o in quell’ “absconditum”, in quell’ “intus” che noi abbiamo osato violare con filiale e confidente fiducia nel Padre Celeste, che vive nel segreto (cf. Mt. 6, 6). Fin da quaggiù siamo in grado di percepire un’anticipazione delle gioie soprannaturali, vedere l’invisibile, ascoltare il mormorio impercettibile di Dio che si propone alla nostra attenzione, ma solo i mistici vedono l’invisibile, che si differenzia da tutte le realtà create per la sua capacità di saziare totalmente l’inquieto e tormentato cuore dell’uomo. Essi solo percepiscono la flebile voce di Dio, che non ascolta più il frastuono e il chiacchiericcio petulante dei nostri vuoti discorsi e finanche delle nostre preghiere interessate e monotone: “perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne” (2 Cor. 4, 18).

PREGHIERA

Signore, la luce non si risparmia, si dona per rischiarare, riscaldare e guarire

quelli che sono malati della notte del non amore e dell'influsso delle tenebre.

Tu non ti risparmi ma ti doni e ti comunichi.

Dovunque irrompe la luce c'è guarigione, liberazione e molti altri segni ancora

Che rendono testimonianza alla luce.

Signore, dona alla tua Chiesa di vivere un’ epifania continua,

affinché la predicazione del vangelo sia

accompagnata da segni, e le sia dato in pienezza il potere di guarire i

figli che porta nel suo seno.

O Signore, fa che la mia notte,

non sia oscura, tutta tessuta di nero:

se sarai tu ad abitarla,

mi darai anche occhi capaci di riconoscere, nell’oscurità,

la luce gioiosa del tuo volto di Padre.

AMEN