Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

La oración insistente del pobre y del oprimido tiene una fuerza particular ante el Señor, el cual, si bien acoge a todos, “escucha las súplicas del oprimido”, del huérfano y de la viuda (v. 16-17). Según su justicia, el Dios de la Biblia restablece la equidad tomando partido por el pobre. Jesús lo confirma con la parábola de los dos orantes en el templo, el fariseo y el publicano, en un díptico exclusivo de Lucas (Evangelio).

Anunciar el Evangelio es el primer servicio de la Iglesia a la humanidad

Eclesiástico 35,15b-17.20-22ª; Salmo 33; 2Timoteo 4,6-8.16-18; Lucas 18,9-14

Reflexiones

En la Palabra de Dios para este último domingo de octubre, mes misionero extraordinario, sobresale la figura de S. Pablo, el infatigable y ardiente anunciador del Evangelio a los pueblos que no pertenecían al judaísmo, ad gentes, a los gentiles, a los paganos, a los pueblos, como se dice técnicamente en los documentos del Concilio Vaticano II. En el pasaje de hoy tomado de la segunda carta al discípulo Timoteo (II lectura) Pablo prevé su próximo martirio, está “a punto de ser sacrificado” (v. 6). En la inminencia de su partida, Pablo goza de una consoladora certeza interior: “He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe” (v. 7). Su certeza se basa sobre la fe, aunque la fe no excluye que el hombre, el apóstol, experimente su fragilidad y pase por momentos de miedo. En la prueba Pablo ha hecho experiencia de la cercanía del Señor, que “me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles” (v. 17).

Aunque breve, esta palabra de Pablo presenta todo el itinerario de la misión confiada por Jesús a los Apóstoles y a la Iglesia: el envío, el anuncio, la universalidad, la dificultad, la fe, la comunidad, el testimonio, los resultados, el martirio… Realidades que Pablo vive con la certeza de la presencia del Señor. En esto, Pablo es modelo del misionero que va y anuncia el Evangelio confiando totalmente en el Señor. En el momento final de su existencia (v. 6), Pablo hubiera podido ostentar sus méritos de batalla, victoria y fidelidad (v. 7), pero él no hace hincapié en sus méritos personales, sino que profesa su adhesión y plena confianza en el Señor Jesús, el cual no abandona a los que desean su venida (v. 8). Pablo atribuye al Señor el éxito de la misión cumplida, alaba y se abandona a Aquel que lo salvará y lo llevará a su reino del cielo (v. 18).

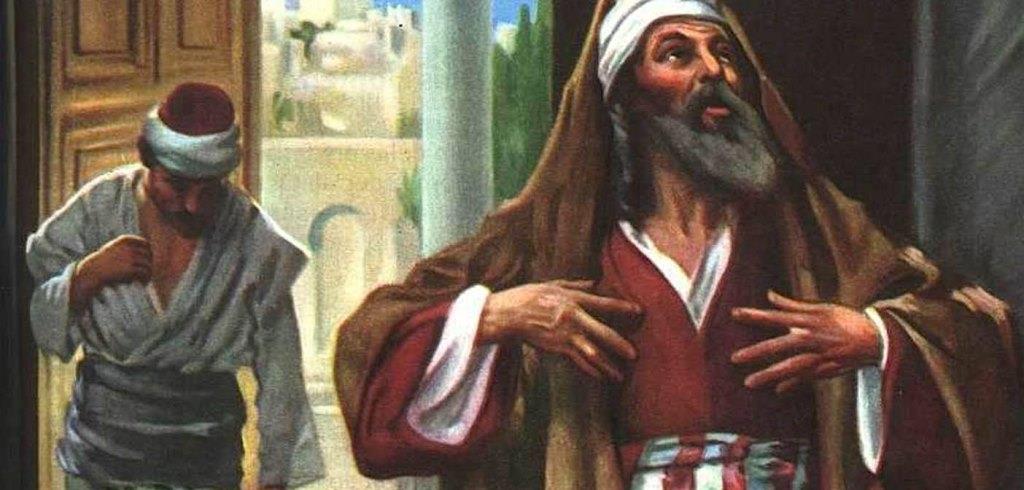

El Señor Jesús convoca e involucra a todo bautizado en la misión. El cristiano sirve a la misión orando, saliendo y colaborando con quienes salen. (*) Orando, ante todo (I lectura). La oración insistente del pobre y del oprimido tiene una fuerza particular ante el Señor, el cual, si bien acoge a todos, “escucha las súplicas del oprimido”, del huérfano y de la viuda (v. 16-17). Según su justicia, el Dios de la Biblia restablece la equidad tomando partido por el pobre. Jesús lo confirma con la parábola de los dos orantes en el templo, el fariseo y el publicano, en un díptico exclusivo de Lucas (Evangelio). El fariseo - ¡supuestamente justo! - sigue su lógica humana, al exponer ante Dios sus prácticas morales y cumplimientos ejemplares (v. 11-12), en virtud de lo cual, a su juicio, merece ser premiado. El fariseo no espera recibir la salvación como un don, sino como un derecho adquirido con sus buenas obras. En la oración del fariseo no se ve apertura a Dios, sino tan solo una auto-ostentación y, por consiguiente, alejamiento y rechazo de los demás (v. 11-12); él se da las gracias a sí mismo, no a Dios. No ruega a Dios, se auto-contempla; la suya es una plegaria sin Dios. Se siente autosuficiente; por consiguiente juzga severamente a los demás.

El Señor, por el contrario, ofrece la salvación al que, con humildad, sabe que no es digno de ella: al publicano, que ciertamente ha pecado, pero implora compasión: «Oh Dios, ten piedad de mi, que soy pecador» (v. 13). Es consciente de sus limitaciones. No se permite juzgar; reconoce su pecado; no le queda sino confiar y abrirse a la misericordia de Dios. Al final, tan solo el publicano baja a su casa “justificado”, es decir, hecho justo por Dios (v. 14). Al fariseo no se le pide que renuncie a su vida de cumplimientos, sino que abandone la imagen falsa de un Dios contable y cajero, condicionado por las obras humanas. El publicano, en cambio, que ha experimentado la misericordia gratuita de Dios, verá florecer en su vida las obras buenas como signo de que el Señor - ¡tan solo Él! - lo hace justo. Cada uno de nosotros debe confrontarse con esta parábola, porque ¡cada uno tiene un poco del fariseo y del publicano!

Los misioneros que dejan huellas en la historia (como Pablo, Francisco Javier, Comboni, Libermann, Vénard, Chanel, Cabrini, Teresa de Calcuta y muchos otros) están convencidos de que son guardianes y pregoneros de un Evangelio que nos llega del corazón de Dios para la vida del mundo. Siguiendo los pasos de estos grandes, cada misionero y misionera, cada cristiano, en virtud del bautismo, está llamado a anunciar a otros el Evangelio. Porque el anuncio del Evangelio es un servicio urgente y prioritario a la familia humana: “es el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de Cristo al hombre de nuestro tiempo” (Benedicto XVI; RMi 2).

Para propagar el Evangelio, el testimonio personal es más importante que las palabras; como afirmaba ya el mártir San Ignacio de Antioquia (17 de octubre), al comienzo del segundo siglo: “Es mejor ser cristiano sin decirlo, que proclamarlo sin serlo”. Ya conocemos las formas clásicas de colaboración misionera (oración, sacrificio, vocaciones, información, obras de misericordia y otros actos de solidaridad). Como parte de su testimonio misionero, hoy los cristianos están llamados a ofrecer signos de esperanza y a ser hermanos universales, para hacer del planeta la casa de todos los pueblos, según el plan de Dios. ¡Un desafío apasionante para cualquiera! ¡Un desafío irrenunciable de la Misión!

Palabra del Papa

(*) «También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. Ellos son enviados a las gentes en el mundo que aún no está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo y de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y celebrando la vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y las religiones de los pueblos donde son enviados. La missio ad gentes es siempre necesaria en la Iglesia… La coincidencia providencial con la celebración del Sínodo especial de los obispos para la región Pan-amazónica me lleva a destacar que la misión confiada por Jesús, con el don de su Espíritu, sigue siendo actual y necesaria también para los habitantes de esas tierras… Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son como una red global que apoya al Papa en su compromiso misionero mediante la oración, alma de la misión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero… Renovando mi apoyo a dichas obras, deseo que el Mes Misionero Extraordinario de Octubre 2019 contribuya a la renovación de su servicio a mi ministerio misionero».

Papa Francisco

Mensaje para el DOMUND 2019

P. Romeo Ballan, MCCJ

Lucas 18,9-14

CONTRA LA ILUSIÓN DE INOCENCIA

Yo no soy como los demás

La parábola de Jesús es conocida. Un fariseo y un recaudador de impuestos suben al templo a orar. Los dos comienzan su plegaria con la misma invocación: Oh Dios. Sin embargo, el contenido de su oración y, sobre todo, su manera de vivir ante ese Dios es muy diferente.

Desde el comienzo, Lucas nos ofrece su clave de lectura. Según él, Jesús pronunció esta parábola pensando en esas personas que, convencidas de ser justas, dan por descontado que su vida agrada a Dios y se pasan los días condenando a los demás.

El fariseo ora «erguido». Se siente seguro ante Dios. Cumple todo lo que pide la ley mosaica y más. Todo lo hace bien. Le habla a Dios de sus «ayunos» y del pago de los «diezmos», pero no le dice nada de sus obras de caridad y de su compasión hacia los últimos. Le basta su vida religiosa.

Este hombre vive envuelto en la «ilusión de inocencia total»: yo no soy como los demás. Desde su vida «santa» no puede evitar sentirse superior a quienes no pueden presentar- se ante Dios con los mismos méritos.

El publicano, por su parte, entra en el templo, pero se queda atrás. No merece estar en aquel lugar sagrado entre personas tan religiosas. No se atreve a levantar los ojos al cielo hacia ese Dios grande e insondable. Se golpea el pecho, pues siente de verdad su pecado y mediocridad.

Examina su vida y no encuentra nada grato que ofrecer a Dios. Tampoco se atreve a prometerle nada para el futuro. Sabe que su vida no cambiará mucho. A lo único que se puede agarrar es a la misericordia de Dios: Oh Dios, ten compasión de este pecador.

La conclusión de Jesús es revolucionaria. El publicano no ha podido presentar a Dios ningún mérito, pero ha hecho lo más importante: acogerse a su misericordia. Vuelve a casa trasformado, bendecido, «justificado» por Dios. El fariseo, por el contrario, ha decepcionado a Dios. Sale del templo como entró: sin conocer la mirada compasiva de Dios.

A veces, los cristianos pensamos que «no somos como los demás». La Iglesia es santa y el mundo vive en pecado. ¿Seguiremos alimentando nuestra ilusión de inocencia y la condena a los demás, olvidando la compasión de Dios hacia todos sus hijos e hijas?

José Antonio Pagola

http://www.musicaliturgica.com

LOS JUSTIFICADOS Y LOS QUE SE JUSTIFICAN

Nadie quiere identificarse con el fariseo. Queda mal reconocer que uno ha pensado más de una vez que es mejor que los demás, que el orgullo le ha hecho esbozar una sonrisa de satisfacción al sentirse superior al resto, o aún peor, que ha dado gracias por ello en lo más recóndito de su corazón. “Yo habría discernido mejor la situación”, “no sé cómo han elegido a esta persona que lo hace tan mal”, “si me dejaran a mí ya verían cómo reorganizaba esto enseguida”, “porque no me han dado esa responsabilidad que si no…”, “fíjate ése qué mal camino lleva”… Innumerables razonamientos con los que excusamos nuestra envidia y falta de misericordia hacia otros con tal de salir reforzados nosotros. “Qué majo soy, qué solidario, qué buena gente”. Nos gusta salir ganando en las comparaciones y que la victoria se vea. Rebajar los dones de los demás, para dar más espacio a los nuestros.

Pensamos ingenuamente que la oración del publicano no es tan difícil. Que basta con sentarse en los bancos de atrás y mirar al suelo para desembarazarnos de ese “lado oscuro” de nuestra personalidad que nos hace caminar un palmo por encima del suelo. ¡Qué poco nos cuesta engañarnos!

Una de las prácticas más comunes y universales del ser humano es la justificación. Argumentar lo que sea con tal de no reconocer nuestra parte más miserable y nuestra enorme fragilidad. Discursos y más discursos para auto-convencernos y convencer de lo estupendos que somos. Tanto esfuerzo para nada. Imposible tapar la verdad tan sencilla como evidente de lo que uno es: un pobre pecador.

No. La oración del publicano no es nada fácil.

Con dos personajes –un fariseo y un publicano– y una elocuente imagen en la que se ve la actitud de cada uno en la oración, Jesús consigue ponernos ante el espejo de nuestra alma; y nos anima a meditar sobre la estupidez de la prepotencia y el buen juicio de la humildad:

– Que no se trata de negar los dones que tenemos, sino de reconocer que no son de nuestra propiedad. A ver, ¿qué te hace ser tan importante? ¿qué tienes que no hayas recibido? (1Co 4,7). El error del fariseo está en no reconocerse como tal; en presentarse ante Dios como dueño y señor de sus logros.

– Que la verdadera humildad nos anima a reconocer con sencillez, simplicidad y transparencia lo que somos. El acierto del publicano es reconocer que creía que merecía algo cuando en realidad no merece nada; presentarse ante Dios como un pecador que solo puede agradecer lo que otros le dan.

Cada uno de los personajes se retrata a sí mismo en su modo de orar. Porque ante Dios se ve con mayor claridad lo absurdo de creerse alguien, y la humanidad de la humildad.

María Dolores López Guzmán

https://www.feadulta.com