Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

Lebbroso per amore.

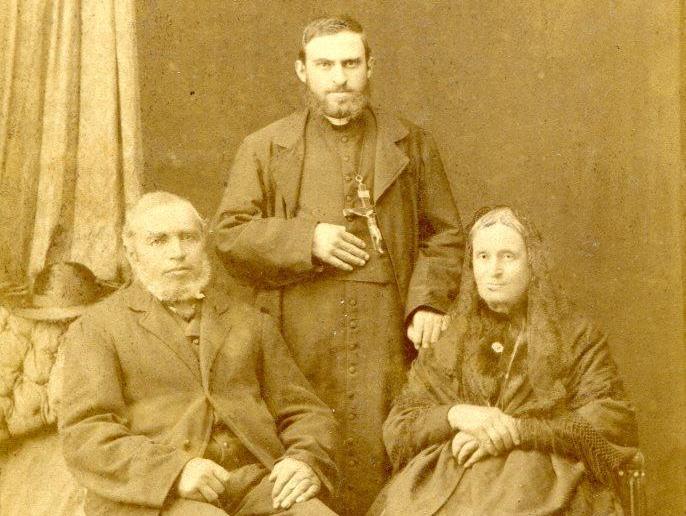

Fr. Giosuè dei Cas è nato a Piatta, Sondrio, nel 1880. Durante l’estate faceva il contadino e, nella stagione invernale, lo spalatore di neve sullo Stelvio. Tutte le domeniche, però, scendeva dalla montagna per la confessione settimanale e la messa. Aveva 25 anni quando, una sera, andò ad Oga per ascoltare una conferenza del missionario p. Paolo Silvestri, futuro Vescovo di Khartoum. Dal missionario sentì che “non è necessario essere sacerdote per andare in Africa”: Quella sera decise che si sarebbe fatto missionario.

“Perché ci vuoi lasciare? Cosa ti abbiamo fatto?”, lo rimproveravano i genitori e i fratelli. “Non angustiatevi, quando un figlio si dona a Dio, Dio prende il suo posto in famiglia”, rispose. L’anno dopo, 1906, era a Verona con la speranza di iniziare il noviziato. Ma ecco la prima brutta sorpresa: nonostante eccellesse in tutte le virtù, specie nell’obbedienza e nella carità, i superiori esitavano ad ammetterlo al noviziato perché aveva un modo di presentarsi troppo “alla buona”, anzi, quasi rozzo, e qualcuno tra i superiori voleva rimandarlo in famiglia. Fu una sofferenza enorme e un’umiliazione grande per il nostro Giosuè. P. Vianello, maestro dei novizi, intervenne con la sua autorità per salvare quella vocazione e propose che se non proprio “figlio del Sacro Cuore”, diventasse “aggregato all’Istituto”. Giosuè inghiottì la pillola e accettò.

“Perché ci vuoi lasciare? Cosa ti abbiamo fatto?”, lo rimproveravano i genitori e i fratelli. “Non angustiatevi, quando un figlio si dona a Dio, Dio prende il suo posto in famiglia”, rispose. L’anno dopo, 1906, era a Verona con la speranza di iniziare il noviziato. Ma ecco la prima brutta sorpresa: nonostante eccellesse in tutte le virtù, specie nell’obbedienza e nella carità, i superiori esitavano ad ammetterlo al noviziato perché aveva un modo di presentarsi troppo “alla buona”, anzi, quasi rozzo, e qualcuno tra i superiori voleva rimandarlo in famiglia. Fu una sofferenza enorme e un’umiliazione grande per il nostro Giosuè. P. Vianello, maestro dei novizi, intervenne con la sua autorità per salvare quella vocazione e propose che se non proprio “figlio del Sacro Cuore”, diventasse “aggregato all’Istituto”. Giosuè inghiottì la pillola e accettò.

Nel paese degli Scilluk

Nel 1907, senza neppure andare al paese a salutare i suoi, partì per l’Africa, sempre come “aggregato”. Andò nella missione di Tonga che era ancora agli inizi, essendo stata fondata nel 1904 da p. Giuseppe Beduschi. Tra i suoi lavori ricordiamo un terrapieno di 800 metri per poter andare dalla missione al Nilo attraversando la palude senza immergersi nel fango e lo scavo di un pozzo di venti metri di profondità per avere acqua potabile. Lavoro fatto tra le risate degli Scilluk che, con tutta quell’acqua, si domandavano che bisogno vi fosse di scavare un pozzo.

Per mettere qualcosa in tavola, andava a caccia di anatre selvatiche, immergendosi nell’acqua fino al petto, poi impastava mattoni per tirare su la chiesa, la casa e le scuole. Quando qualche confratello doveva allontanarsi dalla missione, Giosuè vegliava per giorni e notti sulla sponda del Nilo per vedere quando passava il battello.

Un po’ alla volta un bel gruppo di giovani cominciarono a lavorare con lui e ad imparare i vari mestieri. Giosuè riuscì a fare breccia nel cuore della gente per la sua squisita carità. Frequentava gli ammalati, li curava, e per far vedere che non sentiva schifo delle loro piaghe, mangiava nel loro piatto… e così li conquistava a Cristo.

Nel 1915 lo troviamo nella missione di Lul, fondata da mons. Roveggio nel 1901, occupato nelle costruzioni e nei lavori umili di casa, sempre contento, sempre sereno e allegro e disponibile. I confratelli, compagni di missione, si resero presto conto che fr. Giosuè era una santo e perciò meritava di diventare comboniano come loro. Così, dopo 15 anni di missione, tornò in Italia, fece una beve visita al paese, pregò sulla tomba dei genitori e dei fratelli Riccardo e Vittorino, poi andò a Savona ad iniziare il noviziato. Durante la notte di Natale del 1921 emise i Voti diventando, finalmente, “Figlio del Sacro Cuore”.

Quelle strane ferite sulle mani

Nel gennaio del 1922 partì per l’Africa, anche questa volta senza andare a salutare i suoi. Nel 1923 insieme a p. Beduschi diede inizio alla missione di Detwok, tra i Denka. Un giorno, mentre si trovava a bordo del battello, si trovò di fronte alla duchessa Letizia d’Aosta, crocerossina. Ella guardò a lungo le mani del fratello poi, chiamato in disparte il superiore che viaggiava con fr. Giosuè, gli disse che quelle strane ferite sulle mani del fratello potrebbero essere il segno della lebbra.

Il superiore mandò il Fratello da uno specialista al Cairo, ma questi, quando lo vide in sala d’aspetto con altri ammalai, gli urlò in faccia: “Fuori di qua, lebbroso!”. I presenti in sala scapparono a gambe levate. In questo modo crudele il Fratello venne a conoscenza della sua malattia. La lebbra, allora, era un male inguaribile, non solo, ma era vista come il segno di una maledizione da parte di Dio. I lebbrosi, come leggiamo anche nel Vangelo, erano evitati da tutti e dovevano vivere confinati, soli e abbandonati.

Giosuè chinò il capo alla nuova tremenda realtà e, per consolarsi, disse: “Morire bisogna”.

Non era un rassegnato

Passato il primo tremendo impatto, subentrò lo spirito di fede che lo aiutò a vedere in una nuova luce il suo male. Trascorse 3 anni nell’isola di Gesira, presso il Cairo, in una situazione di semi isolamento cercando di rendersi utile per quanto poteva, soprattutto lavorando la terra.

“Non era un rassegnato, anzi quasi gioioso di soffrire per la Nigrizia” ha testimoniato il confratello sacerdote che lo assisteva. Giosuè stesso, scrivendo ai suoi, disse: “Cos’è poi questa lebbra? Se considero bene, non è una croce, ma una fortuna perché posso essere missionario più di prima e senza più il pericolo di tornare in patria”.

Ad un certo punto le autorità sanitarie gli dissero che non poteva più fermarsi alla Gesira. Allora, nascosto in un battello (ai malati di lebbra era proibito usare i mezzi pubblici) andò fino a Kormalang, presso Wau, nel Sudan meridionale, dove c’era un lebbrosario governativo. Giosuè accettò il distacco dai confratelli e cominciò a condividere la vita con i malati di lebbra, anzi diventò il loro servitore aiutandoli in tutto. Ogni giorno un confratello andava a Kormalang per fagli visita e portargli ciò di cui aveva bisogno.

“Ho una nuova famiglia da amare – scrisse fr. Giosuè – inoltre mi dedico alla pesca, alla coltivazione dell’orto, all’allevamento del bestiame, al riordino dei vialetti e delle aiuole. Vedessi: il nostro lebbrosario è diventato un piccolo paradiso terrestre”.

Scambio eroico

Nella missione di Wau era appena arrivato il giovane fr. Corneo. Un attacco di febbre nera lo portò sull’orlo della tomba. Fr. Giosuè venne a saperlo e disse a fr. Gatti che gli aveva recato la notizia: “Domattina fr. Corneo starà bene”.

“Il medico ha detto che ci vorrebbe un miracolo”.

“A Dio i miracoli non costano niente”. Quando fr. Gatti si allontanò, Giosuè andò nella chiesetta del lebbrosario e disse semplicemente: “Signore, io sono lebbroso e nella vita non ho mai combinato niente di buono. Fratel Corneo è giovane e bravo: Facciamo uno scambio: prenditi la mia vita e restituiscigli la sua”. Poi tornò nella sua cameretta.

Alla sera avvertirono i missionari di Wau che fr. Giosuè era gravissimo, da morire. Allora i missionari lo portarono a Wau perché morisse tra i suoi. I confratelli pregavano per lui, ed egli: “Non pregate per me; ho offerto la mia vita in cambio di quella di fr. Corneo”. I fatti confermarono le sue parole. Verso le ore dieci del medesimo giorno, 4 dicembre 1932, fr. Giosuè spirò stringendo al petto il crocifisso. Nella stanza accanto fr. Corneo balzò dal letto guarito.

Così, a 52 anni di età si è conclusa la vicenda di fr. Giosuè dei Cas, il missionario che ha saputo condividere la malattia e la morte dei più poveri della terra, di coloro che erano considerati maledetti da Dio a causa della lebbra.

(P. Lorenzo Gaiga)

“Perché ci vuoi lasciare? Cosa ti abbiamo fatto?”, lo rimproveravano i genitori e i fratelli. “Non angustiatevi, quando un figlio si dona a Dio, Dio prende il suo posto in famiglia”, rispose. L’anno dopo, 1906, era a Verona con la speranza di iniziare il noviziato. Ma ecco la prima brutta sorpresa: nonostante eccellesse in tutte le virtù, specie nell’obbedienza e nella carità, i superiori esitavano ad ammetterlo al noviziato perché aveva un modo di presentarsi troppo “alla buona”, anzi, quasi rozzo, e qualcuno tra i superiori voleva rimandarlo in famiglia. Fu una sofferenza enorme e un’umiliazione grande per il nostro Giosuè. P. Vianello, maestro dei novizi, intervenne con la sua autorità per salvare quella vocazione e propose che se non proprio “figlio del Sacro Cuore”, diventasse “aggregato all’Istituto”. Giosuè inghiottì la pillola e accettò.

“Perché ci vuoi lasciare? Cosa ti abbiamo fatto?”, lo rimproveravano i genitori e i fratelli. “Non angustiatevi, quando un figlio si dona a Dio, Dio prende il suo posto in famiglia”, rispose. L’anno dopo, 1906, era a Verona con la speranza di iniziare il noviziato. Ma ecco la prima brutta sorpresa: nonostante eccellesse in tutte le virtù, specie nell’obbedienza e nella carità, i superiori esitavano ad ammetterlo al noviziato perché aveva un modo di presentarsi troppo “alla buona”, anzi, quasi rozzo, e qualcuno tra i superiori voleva rimandarlo in famiglia. Fu una sofferenza enorme e un’umiliazione grande per il nostro Giosuè. P. Vianello, maestro dei novizi, intervenne con la sua autorità per salvare quella vocazione e propose che se non proprio “figlio del Sacro Cuore”, diventasse “aggregato all’Istituto”. Giosuè inghiottì la pillola e accettò.

Nel paese degli Scilluk

Nel 1907, senza neppure andare al paese a salutare i suoi, partì per l’Africa, sempre come “aggregato”. Andò nella missione di Tonga che era ancora agli inizi, essendo stata fondata nel 1904 da p. Giuseppe Beduschi. Tra i suoi lavori ricordiamo un terrapieno di 800 metri per poter andare dalla missione al Nilo attraversando la palude senza immergersi nel fango e lo scavo di un pozzo di venti metri di profondità per avere acqua potabile. Lavoro fatto tra le risate degli Scilluk che, con tutta quell’acqua, si domandavano che bisogno vi fosse di scavare un pozzo.

Per mettere qualcosa in tavola, andava a caccia di anatre selvatiche, immergendosi nell’acqua fino al petto, poi impastava mattoni per tirare su la chiesa, la casa e le scuole. Quando qualche confratello doveva allontanarsi dalla missione, Giosuè vegliava per giorni e notti sulla sponda del Nilo per vedere quando passava il battello.

Un po’ alla volta un bel gruppo di giovani cominciarono a lavorare con lui e ad imparare i vari mestieri. Giosuè riuscì a fare breccia nel cuore della gente per la sua squisita carità. Frequentava gli ammalati, li curava, e per far vedere che non sentiva schifo delle loro piaghe, mangiava nel loro piatto… e così li conquistava a Cristo.

Nel 1915 lo troviamo nella missione di Lul, fondata da mons. Roveggio nel 1901, occupato nelle costruzioni e nei lavori umili di casa, sempre contento, sempre sereno e allegro e disponibile. I confratelli, compagni di missione, si resero presto conto che fr. Giosuè era una santo e perciò meritava di diventare comboniano come loro. Così, dopo 15 anni di missione, tornò in Italia, fece una beve visita al paese, pregò sulla tomba dei genitori e dei fratelli Riccardo e Vittorino, poi andò a Savona ad iniziare il noviziato. Durante la notte di Natale del 1921 emise i Voti diventando, finalmente, “Figlio del Sacro Cuore”.

Quelle strane ferite sulle mani

Nel gennaio del 1922 partì per l’Africa, anche questa volta senza andare a salutare i suoi. Nel 1923 insieme a p. Beduschi diede inizio alla missione di Detwok, tra i Denka. Un giorno, mentre si trovava a bordo del battello, si trovò di fronte alla duchessa Letizia d’Aosta, crocerossina. Ella guardò a lungo le mani del fratello poi, chiamato in disparte il superiore che viaggiava con fr. Giosuè, gli disse che quelle strane ferite sulle mani del fratello potrebbero essere il segno della lebbra.

Il superiore mandò il Fratello da uno specialista al Cairo, ma questi, quando lo vide in sala d’aspetto con altri ammalai, gli urlò in faccia: “Fuori di qua, lebbroso!”. I presenti in sala scapparono a gambe levate. In questo modo crudele il Fratello venne a conoscenza della sua malattia. La lebbra, allora, era un male inguaribile, non solo, ma era vista come il segno di una maledizione da parte di Dio. I lebbrosi, come leggiamo anche nel Vangelo, erano evitati da tutti e dovevano vivere confinati, soli e abbandonati.

Giosuè chinò il capo alla nuova tremenda realtà e, per consolarsi, disse: “Morire bisogna”.

Non era un rassegnato

Passato il primo tremendo impatto, subentrò lo spirito di fede che lo aiutò a vedere in una nuova luce il suo male. Trascorse 3 anni nell’isola di Gesira, presso il Cairo, in una situazione di semi isolamento cercando di rendersi utile per quanto poteva, soprattutto lavorando la terra.

“Non era un rassegnato, anzi quasi gioioso di soffrire per la Nigrizia” ha testimoniato il confratello sacerdote che lo assisteva. Giosuè stesso, scrivendo ai suoi, disse: “Cos’è poi questa lebbra? Se considero bene, non è una croce, ma una fortuna perché posso essere missionario più di prima e senza più il pericolo di tornare in patria”.

Ad un certo punto le autorità sanitarie gli dissero che non poteva più fermarsi alla Gesira. Allora, nascosto in un battello (ai malati di lebbra era proibito usare i mezzi pubblici) andò fino a Kormalang, presso Wau, nel Sudan meridionale, dove c’era un lebbrosario governativo. Giosuè accettò il distacco dai confratelli e cominciò a condividere la vita con i malati di lebbra, anzi diventò il loro servitore aiutandoli in tutto. Ogni giorno un confratello andava a Kormalang per fagli visita e portargli ciò di cui aveva bisogno.

“Ho una nuova famiglia da amare – scrisse fr. Giosuè – inoltre mi dedico alla pesca, alla coltivazione dell’orto, all’allevamento del bestiame, al riordino dei vialetti e delle aiuole. Vedessi: il nostro lebbrosario è diventato un piccolo paradiso terrestre”.

Scambio eroico

Nella missione di Wau era appena arrivato il giovane fr. Corneo. Un attacco di febbre nera lo portò sull’orlo della tomba. Fr. Giosuè venne a saperlo e disse a fr. Gatti che gli aveva recato la notizia: “Domattina fr. Corneo starà bene”.

“Il medico ha detto che ci vorrebbe un miracolo”.

“A Dio i miracoli non costano niente”. Quando fr. Gatti si allontanò, Giosuè andò nella chiesetta del lebbrosario e disse semplicemente: “Signore, io sono lebbroso e nella vita non ho mai combinato niente di buono. Fratel Corneo è giovane e bravo: Facciamo uno scambio: prenditi la mia vita e restituiscigli la sua”. Poi tornò nella sua cameretta.

Alla sera avvertirono i missionari di Wau che fr. Giosuè era gravissimo, da morire. Allora i missionari lo portarono a Wau perché morisse tra i suoi. I confratelli pregavano per lui, ed egli: “Non pregate per me; ho offerto la mia vita in cambio di quella di fr. Corneo”. I fatti confermarono le sue parole. Verso le ore dieci del medesimo giorno, 4 dicembre 1932, fr. Giosuè spirò stringendo al petto il crocifisso. Nella stanza accanto fr. Corneo balzò dal letto guarito.

Così, a 52 anni di età si è conclusa la vicenda di fr. Giosuè dei Cas, il missionario che ha saputo condividere la malattia e la morte dei più poveri della terra, di coloro che erano considerati maledetti da Dio a causa della lebbra.

(P. Lorenzo Gaiga)