Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

Giovedì 3 ottobre 2013

È appena uscito il nuovo numero di Archivio Comboniano, 2009-2010, Anno XLVII-XLVIII: il primo di due volumi speciali dedicati all’Epistolario del servo di Dio mons. Antonio Maria Roveggio. Nella seconda parte del volume, viene proposto uno studio di P. Arnaldo Baritussio, postulatore generale, che offre una breve riflessione sul merito e sull’opportunità della causa di mons. Roveggio e sullo spessore missionario, umano e spirituale, di questi. Pubblichiamo qui di seguito il testo scritto da P. Baritussio nel 2009 per la commemorazione dei 150 anni della nascita di mons. Roveggio.

MONS. ANTONIO MARIA ROVEGGIO

Santità significativa per oggi

e urgenza della missione evangelizzatrice

Nel tempo del declino della memoria e della riduzione di tutto al mero presente è meritevole una comunità che riprende il dialogo con le proprie radici attraverso il riscatto delle grandi figure della sua tradizione religiosa e civile. Non lasciar cadere la figura di mons. Roveggio va nel senso di recuperarne la memoria e mostrare quanto essa possa ancora parlare nel presente. Merito non piccolo, in un tempo in cui si verifica quasi contraddittoriamente o la perdita delle radici, con grave deficit di trasmissione di valori, o il recupero delle stesse, dentro purtroppo un miope protezionismo fino all’esclusione del diverso.

Proponendo alla Chiesa l’evangelizzazione a tutto campo, quindi fuori dai propri perimetri geografici, umani e culturali conosciuti e, in concreto, risvegliando l’interesse e la responsabilità per la missione dell’Africa, mons. Roveggio allarga gli orizzonti e ci fa avvertiti, tra l’altro, di quanto sia reale e urgente il richiamo dell’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI che afferma senza mezzi termini che il bene totale di una società deve essere corretto dal bene comune e la solidarietà deve essere assolutamente rimodulata sulla fraternità. In altre parole, ieri come oggi l’evangelizzazione e, in concreto, il bene dell’Africa non ci sono estranei.

Vorrei che la volontà di portare a termine la Causa di mons. Roveggio riaccendesse questo interesse per l’evangelizzazione che la figura del vescovo missionario aveva tenuto alto nella comunità colognese del tempo. È questo il senso del Processo sulla continuata fama di santità, ripreso a Verona in aprile del 2004 e degli studi che si stanno conducendo in campo storico per contestualizzare meglio il nostro personaggio in quel movimento missionario dell’ottocento, che dall’Europa si è orientato verso l’Africa. Tale studio non solo è necessario, perché imposto dalla Congregazione delle Cause dei Santi, ma anche perché un’indagine storico-archivistica più puntuale può aiutare a correggere inesattezze e a preparare una biografia degna del personaggio.

Una controprova curiosa dell’importanza di un’indagine rigorosa, la si può dedurre anche da un’affermazione giurata del Processo di Verona circa la posizione in morte del corpo del Servo di Dio. Una vulgata, messa in giro due anni dopo la morte, avvenuta a Berber il 2 maggio 1902, voleva che al momento dell’esumazione il corpo di mons. Roveggio fosse stato rinvenuto con le mani strette al capo. Padre Ottone Huber invece, presente al momento dell’esumazione, testificava al Processo sotto giuramento che il cadavere “esalava sì dell’odore, ma la salma era intatta e composta nella maniera solita come fanno i siriani: le mani composte con una palma sull’altra voltata verso il petto. Dico questi particolari – continuava il padre – perché sono a conoscenza che qualcuno ha raccontato che la salma fu trovata con le mani strette al capo. Smentisco pienamente e categoricamente questo particolare. Esso è destituito di ogni fondamento perché io stesso lo vidi come ho descritto”[1]. Una smentita di questo genere ha avuto ed ha senza dubbio un’incidenza notevole ai fini di sfatare possibili illazioni o perplessità circa l’atteggiamento del Servo di Dio in uno stato di morte apparente.

Concessa dunque la ragionevolezza di una più approfondita conoscenza storica, l’obiettivo ora di questo mio intervento è mostrare che il vissuto missionario di mons. Roveggio conserva un senso per l’oggi e contiene indizi utili per il futuro di un’evangelizzazione credibile e incisiva. Mi avvalgo naturalmente delle testimonianze giurate e criticamente vagliate dei vari Processi informativi tenutisi a Khartoum, Mupoi, Assuan, Alessandria d’Egitto e Verona[2]. Essi faranno emergere dal vissuto missionario di mons. Roveggio, come un’azione evangelizzatrice incisiva non può esistere senza l’autenticità di vita del testimone e senza un carattere fortemente ecclesiale, ossia senza la consapevolezza di collocarsi in continuità creativa con ciò che l’ha preceduta e divenire fattore di sviluppo dell’elemento locale fino al suo esprimersi come soggetto ecclesiale.

Roveggio e le qualità dell’evangelizzatore

Oggi si parla molto di piani pastorali, di strutture di sostegno, di contenuti forti e attuali da trasmettere. Tutto vero, ma la base imprescindibile è l’autenticità di vita di colui che deve proporre e rendere operative e incisive strutture e contenuti. Ed è proprio questa prima caratteristica che i testimoni di tutti i Processi svolti, sia a Khartoum, come ad Assuan, a Mupoi, ad Alessandria d’Egitto e a Verona[3], hanno colto nella figura di mons. Roveggio: egli è designato come l’uomo dell’interiorità. Bella e sorprendente questa constatazione, tanto più che il missionario è per antonomasia l’uomo dell’opzione e dell’azione.

La vita di Mons. Roveggio incarnava i valori umani e spirituali con i quali si costruisce la missione. I grandi partono sempre senza presunzione, perché sono coscienti che l’opera non è loro, ma c’è un mistero di grazia che sta a monte, li sorregge e li spinge. Anche in mons. Roveggio c’è l’atteggiamento fondamentale del credente e non dell’eroe, il quale invece affronta un’ardua impresa molto cosciente delle proprie forze. La dimensione esistenziale del Cuore di Cristo sorreggeva tutto ciò che mons. Roveggio era e faceva. Si può dire che tutto in lui, sia la sua persona, sia il suo comportamento personale, come il suo modo di fare missione partono dal mistero del Cuore di Cristo, ossia da questo suo sentirsi immerso nell’amore incarnato di Dio per lui e per gli africani. Scrivendo alla vigilia della festa del Sacro Cuore alle Pie Madri così si esprimeva: “Il Sacro Cuore era, ed è tuttora, la sorgente della carità, sta al principio dell’ubbidienza ed è l’origine della vera umiltà”[4]. In un altro ritiro in terra di missione concludeva: “Mi chiudo nella piaga di questo Sacratissimo Cuore per non uscirne che nell’eternità beata”[5]. Il Cuore di Cristo diviene così la forma della sua persona e della sua missione. Obbedire per lui significherà aderire all’ora del Padre che passa sulla storia della sua missione fino al totale dono di sé. Rinchiudersi nella carità significherà vivere il vangelo della benevolenza e della compassione verso tutti, specialmente per i più bisognosi. Evangelizzare l’Africa infine vorrà dire collocarsi davanti ad essa con le disposizioni dell’umile servitore. Un missionario dunque totalmente modellato sul soprannaturale.

Tutti gli attori presenti sulla scena missionaria: i suoi confratelli della nuova Congregazione dei Figli del Sacro Cuore, le suore Pie Madri della Nigrizia, le autorità inglesi, austriache, francesi, il Delegato apostolico in Egitto, la Santa Sede tramite il Dicastero di Propaganda e i semplici fedeli si trovano concordi nell’affermare che “davanti a lui ci si trovava davanti all’uomo di Dio”[6]. Nessuna deriva disincarnata però, nessun facile spiritualismo. Tanto era raccolto nell’intimità con Dio quanto cordiale e tenero con le persone. Tanto era schivo e semplice nella vita quotidiana quanto ieratico, solenne, dignitoso e deciso nella sua funzione di vescovo e di responsabile della missione di fronte alle autorità costituite. Tanto era comprensivo, paziente e accogliente nel contatto personale quanto fermo nel perseguire quanto si fosse proposto per il bene della comunità religiosa e lo sviluppo della missione. L’autorevolezza veniva al Roveggio dalla solidità e dalla grandezza della sua vita interiore.

Tre atteggiamenti emergono inconfondibili: la preghiera, la carità e l’umile servizio a favore di tutti. Qui si tratta non di semplici pratiche, ma di vita teologale cioè espressioni di energia divina tradotte in comportamenti umani che superano misura e grandezza semplicemente terrene.

Lasciarsi guidare dall’interiorità: la preghiera

Mons. Roveggio è identificato dai testimoni da un’aura di preghiera che lo accompagnava e che era ravvisabile nell’intima partecipazione a quello che celebrava, pronunciava e proclamava[7]. Una pietà senza fronzoli, soda e costante[8], tanto che p. Beduschi lo definiva “l’uomo della preghiera”[9]. La preghiera occupava il posto centrale, dava sapore a tutto e infondeva in lui un coraggio eccezionale nell’affrontare situazioni avverse e trasformarle in opportunità. Così per es. nel 1895 è obbligato da Propaganda a fissare ad Aswan la sua residenza per “stabilire bene la missione”. Un’operazione a dir poco discutibile. Eppure Roveggio obbedisce anche se, oltre al parere contrario dei missionari anziani Geyer, Ohrwalder e Giacomelli, lui stesso pensava che Aswan fosse un investimento sprecato di tempo e soldi e non era il posto migliore: il caldo eccezionale del luogo (50 gradi centigradi dentro casa), le ristrettezze economiche protrattesi durante tutto il 1896 mentre Propaganda impediva di alienare e vendere alcuni beni del Cairo, gli ostacoli per l’acquisto del terreno ecc. Padre Huber asserisce nella sua testimonianza che “il terreno desiderato era di 150 padroni e c’era per esempio una sola palma con proprietà di diversi padroni”[10]. Eppure nel 1896 Roveggio posava la prima pietra della casa dei padri e delle suore; alla fine dell’anno gettava le fondamenta della chiesa e in febbraio del 1897 iniziava la costruzione della scuola per circa 100 elementi tra maschi e femmine, nonostante Propaganda gli avesse elargito la somma irrisoria, a quel tempo, di 3000 lire it. Così all’inizio del 1987 poteva garantire ai missionari e alle missionarie alloggio nelle nuove case e il 15 agosto inaugurava la cattedrale dedicata all’Immacolata.

In tutti questi frangenti la preghiera lo sorreggeva e lo aiutava a scegliere sempre ciò che è fondamentale. Curioso l’episodio legato a un posto alto e incantevole di Aswan che faceva gola al nuovo vescovo. Monsignore diceva a P. Huber, il missionario tedesco del Palatinato che aveva portato con sé, dopo averlo ordinato a Verona: “Quanto mi piace, si presterebbe bene alla predicazione e molti potrebbero udire la parola di Dio. Molte volte mi viene l’idea di comperarlo e poi far predicare lei da quel poggio. Ma riflettendo che la gente verrebbe numerosa solo per curiosare e la religione farebbe magri guadagni e che le persone serie ci giudicherebbero commedianti, penso che sia meglio per noi continuare nella nostra preghiera e in umiltà nell’attesa dell’ora di Dio”[11]. “La preghiera è la nostra occupazione principale – concludeva rivolto a p. Huber – la preghiera fa tutto, la preghiera fa l’uomo potente”[12]. Suor Albina Giongo, comboniana gli fa eco rilanciando: “Gli anni dal 1895 al 1898, passati ad Aswan, furono quelli della sua maggiore santificazione a ragione della sua vita interiore austera e del suo desiderio di portare la sua sede nel centro dell’Africa… Sì, sembrava unito perennemente al Signore e guidato nel suo agire dallo spirito di Dio”.

Agire a favore dell’altro: la carità

La vita interiore non solo dava solidità a quanto progettava, ma aveva trasformato quell’uomo in personificazione della carità. Rievocare Roveggio significa richiamare immediatamente la bontà, l’amabilità e l’attenzione generosa e benevolente verso tutti. Alla sua morte si dice che p. Ohrwalder esclamasse: “La missione ha perso la mamma”,[13] esprimendo così un sentire plebiscitario nei suoi confronti. Alla Gezirah, afferma p. Huber, “tutti, specialmente i confratelli ricorrevano a lui con confidenza perché erano sicuri di essere da lui ascoltati e aiutati”[14]. “Aveva sempre qualche parola da dirci e non lo vidi mai irritato”[15], gli fa eco l’ortolano musulmano Morsi. Ad Aswan, fr. Fiorenzo dalla Rosa aveva bisogno di bere per problemi al fegato. Padre Tappi invece, che era piuttosto avaro, non si curava del fratello. Venutolo a sapere, Roveggio lo aveva rimproverato ordinandogli di dare al fratello tutto ciò di cui aveva bisogno[16]. Padre Beduschi, che l’aveva accompagnato nel secondo viaggio, ricorda quanto il vescovo si fosse prodigato allorché tutti erano caduti ammalati sul “Redemptor” e come avesse rinunciato a fare una sortita verso i Lotuko e verso l’Uganda, preferendo l’umiliazione della ritirata e la salvaguardia della salute dei suoi compagni al vanto di un’esplorazione riuscita[17]. Da quel momento, dice il padre, aumentò ancora di più la stima e l’ammirazione dei confratelli per il loro vescovo. Se la carità è il segno della vera santità, allora Roveggio vi occupa un posto speciale!

La stessa bontà di cuore mostrava anche nei confronti degli africani. Bontà che diveniva via via amorevolezza e giudizio ponderato e comprensivo di fronte alle loro manchevolezze[18]. Padre Huber ricorda un giovane nero ammalato, che monsignore aveva portato con sé dalla Gezirah ad Aswan, e “la grande amorevolezza con cui gli faceva compagnia”[19], o anche le parole pronunciate dopo la sassaiola con cui era stato accolto nella casa delle prostitute dove era andato a cercare la donna fuggita di casa: “Anche nei nostri paesi, dopo anni di cristianesimo, vediamo cose uguali se non peggiori!” – si schermiva con chi lo criticava. Insomma “si sentiva il missionario, il padre dei poveri Neri; – depone p. Huber – era il vero tipo del missionario pieno di pazienza, e di pazienza con quei poveri neri ce ne voleva tantissima”[20]. Sempre a p. Huber diceva: “Lei ha troppo poca pazienza, lei non sa trattare i neri. Ci vuole pazienza, pazienza e ascoltarli senza mostrare fretta”[21]. “Uomo buono, giusto con tutti, non arrogante, non l’ho visto mai arrabbiato e non ho sentito alcuno lamentarsi di essere stato trattato ingiustamente da lui”[22] conclude Baulos Mekharres Fathalla di Khartoum che aveva 9 anni quando conobbe il Roveggio.

Servire per creare comunione: l’umiltà

Questa carità, distintiva del suo personaggio, per essere colta però in tutta la sua profondità, deve essere collegata a una virtù peculiare: l’umiltà. È vero quanto molti affermano “Da vescovo è rimasto tale e quale. Pareva che quell’uomo fosse incapace di essere superbo. Io stesso l’ho sentito dire più volte con intima convinzione: ‘Quid superbis? Pulvis et cinis?’”[23], afferma p. Huber. Tuttavia, l’umiltà, intesa solo come abbassamento, non basta per capire tutto lo spessore della carità soprannaturale del Roveggio, a meno che non la si voglia far scadere in buonismo o debolezza. Umiltà, invece, in lui diventa servizio peculiare, servizio per fare comunione, tanto che al Processo del 2004 sulla Continuata Fama di Santità, p. Chiocchetta, nella veste di teste ex off., ha parlato di lui come dell’uomo della “Plantatio caritatis”[24]. Ciò significa che il suo amore era così forte da essere coraggio di fare comunione specialmente nella mediazione tra missionari anziani del Comboni e Figli del Sacro Cuore dell’incipiente Congregazione; tra le esigenze di Propaganda e le esigenze dell’Austria, ossia dell’Imperial regia Diplomazia del Cairo e non ultimo tra gli stessi compagni religiosi, Figli del Sacro Cuore, a lui affidati e così diversi per provenienza, sensibilità e cultura. Non potendo citare tutti i fatti che lo comprovano, e che portano il nome di persone concrete (Slatin Pasha governatore del Darfur, il barone Heidler von Eggereg plenipotenziario dell’Austria in Egitto ecc.)[25], il recupero tuttavia di P. Geyer, suo futuro successore, merita una menzione particolare. Mons. Roveggio si era speso con tutte le sue forze per garantire l’entrata di questo elemento di spicco dei missionari del Comboni nella nuova Congregazione. Il seguito gli avrebbe dato pienamente ragione: con Geyer la missione sarebbe rifiorita e si sarebbe estesa fino all’Uganda, luogo di antichi desideri.

Plantatio caritatis che assumeva infine anche il volto del profondo vincolo che, tramite la persona di Roveggio, la missione dell’Africa Centrale intratteneva con la Chiesa locale di Vicenza. In concreto con i membri del Seminario diocesano da cui egli era uscito e che era divenuto, per suo influsso, semenzaio di vocazioni missionarie, come depone il vicentino p. Antonio Vignato, divenuto più tardi p. generale della Congregazione[26]. Significativo il bacio che il rettore del seminario, mons. Giovanni Veronesi, usava “stampare in fronte ai missionari vicentini partenti in ricordo del bacio sacro dei primi cristiani al momento di incontrare il martirio”[27]. Era una carità dunque, quella di Roveggio, fatta di delicata sollecitudine e di autorevolezza.

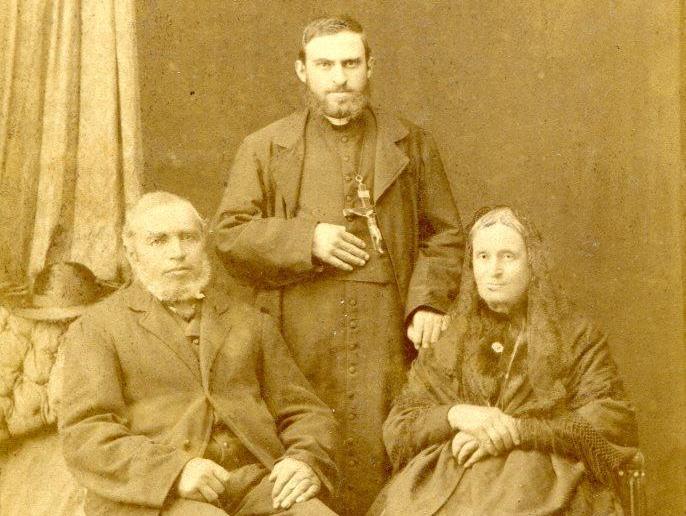

Mons. Antonio Roveggio

con i suoi genitori.

Roveggio, uomo della missione come “missio Dei” e dell’opzione

Mons. Roveggio, l’uomo mite e sommamente attento all’altro, trasforma la carità in imperativo quando si tratta della missione. Da questo punto di vista può essere definito l’uomo dell’opzione, il capitano che tiene la barra dritta sull’obiettivo, a qualunque costo.

Dopo i lunghi anni della distruzione mahdista e dell’assenza forzata, l’impegno inderogabile era quello di rientrare. Del resto, la vittoria del 2 settembre 1898 a Khereri, aveva reso possibile l’apertura del Sudan anglo-egiziano alle nazioni civili, esattamente nel gennaio del 1899. Roveggio in maggio si recava a Verona per parlare con p. Colombaroli. Proponeva di entrare in incognito e che la sua carica di Vicario apostolico e di superiore della missione passasse a p. Geyer. Padre Colombaroli avrebbe risposto: “Sembrerebbe che si possa cambiare di Vic. Ap.lico come si cambia di camicia!”. Questa fretta però di rientrare, per cui era disposto anche a mettere in gioco la mitra, l’onore e il prestigio, esige una lettura più profonda. Per mons. Roveggio si trattava di tenere aperta la pagina dell’universalità di destinazione del Vangelo e di tenere vivo l’interesse per la missione africana e le sue necessità. Non poteva quindi lasciare che le luci si spegnessero sull’Africa[28]. Se il Cuore ferito d’amore stava alla base della sua spiritualità, allora, come il Cuore di Cristo, anche lui, Roveggio, sentiva suonare l’ora di Dio nell’apertura del suo immenso vicariato dell’Africa Centrale, che allora comprendeva l’attuale Sudan, l’Uganda, il Ciad e il Centrafrica. L’impegno di riprendere in mano le sorti della missione gli veniva dall’alto e quindi non poteva indugiare.

Così il 29 dicembre 1899, assieme a p. Weiller e Huber, lasciava Aswan per Omdurman. Quest’ultimo scrive: “Da Halfa in barca e poi per due giorni sul treno in carro bestiame raggiungiamo Khartoum. Seduti sulle casse, si respirava e si mangiava la sabbia. Attraversato il fiume Azzurro e il Nilo Bianco il 4 gennaio del 1900 arriviamo a Omdurman”[29]. Ospitati presso i coniugi Panaiottis, il vescovo si adattava ad una stanzetta con una porta alta poco più di un metro (porta alta 1.35 e larga 0,70) e sette piccole finestre, tutte di fango (la finestra più grande con 0,42 di altezza per 0,40 di larghezza). La sistemazione di fortuna non era la maggiore preoccupazione, ma erano le condizioni morali ad essere difficili. Si poteva respirare un clima di degrado dei costumi e la contrarietà per tutto ciò che fosse occidentale. I nuovi inquilini rappresentavano un ostacolo per la continuazione del turpe traffico degli schiavi e dei suoi lauti proventi, perciò era logico che il fanatismo musulmano contro i membri della missione aumentasse. Roveggio però si era dotato di un punto di vista soprannaturale per affrontare la grande impresa.

La luce di un nuovo inizio

Per lui la stella polare della missione era fondamentalmente una: avvicinare le anime a Cristo. Nel suo Libro dell’anima scriveva: “Dio faccia sì che possiamo mostrare la strada della salvezza a moltissimi e farli camminare sulla medesima sino alla perseveranza finale… Preghiamo Iddio che ci faccia diventare degni strumenti in mano sua a popolare il cielo”[30]. Poteva ragionare in questi termini soprannaturali perché il suo rientro era stato letto nell’ottica della mistica del ritorno, cioè nella prospettiva del lasciarsi condurre dalla Provvidenza, come san Giuseppe nella sua fuga-itineranza verso l’Egitto: Infatti, nell’agosto del 1900, facendo i Santi Esercizi e meditando sulla fuga in Egitto, pensava alle incognite della Missione che ormai stava per iniziare e si affidava alla Provvidenza. Consegnava allo scritto le seguenti parole: “L’Angelo del Signore avvisò S. Giuseppe di fuggire con la Sacra Famiglia in Egitto e gli soggiunse: Et esto ibi usque dum dicam tibi (starai lì fino a quando io te lo dirò); volendo con ciò che si abbandonasse interamente alla Divina Provvidenza. Anch’io mi abbandono in anima e corpo alla Divina ed Amabile Provvidenza del mio Signore per tutto quello che mi potrà succedere entrando fra le tribù pagane della mia Missione certo che il buon Dio sarà sempre con me”[31]. Uomo dunque guidato da Dio e quindi cosciente di percorrere strade tracciate dall’alto. Di conseguenza non poteva non cogliere che queste strade dall’alto avevano già avuto un riscontro in un itinerario precedente.

Mons. Roveggio sentiva e credeva di percorrere un solco antico e in tal senso avvertiva che la sua opera si poneva in continuità con ciò che era stato iniziato precedentemente e che quindi la sua opera era eminentemente ecclesiale. Sentiva insomma che continuava l’opera già iniziata dal Comboni: “Il Santo mons. Comboni, – scriveva nel suo Diario – desideroso anche egli di portare la luce della fede il più lontano che fosse possibile aveva esplorato le regioni lungo il Nilo Bianco, il Nilo Azzurro e il grande affluente Sobat”[32]. Assumeva dunque in proprio un’opzione e un metodo.

Fare missione con responsabilità ed efficacia

Quel suo deciso ritorno implicava una scelta: l’opzione a favore dei neri. L’urgenza l’aveva già manifestata ai tempi di Aswan. Un missionario francese, professore in Alto Egitto, lo aveva apostrofato: “Cosa fa questo Roveggio ad Aswan in mezzo a questi neri a perdere tempo? Noi sì, tra i copti, numerosi e in gran parte cattolici, stiamo spendendo bene le nostre energie”. La risposta di Roveggio, come testimonia p. Huber, non si era fatta attendere: “Sì questi poveri neri, tenuti per vili schiavi e da tutti disprezzati, io li ritengo come la mia porzione e assai volentieri mi occupo di loro”[33]. Suor Lietta Orlandi conferma che questa non era una bella frase, ma denotava una precisa scelta metodologica che investiva tutto sul rapporto e sull’educazione: “So – depone la suora – che trattava i neri come un Padre”.

Un tale rapporto di vicinanza e responsabilità non poteva che alludere al suo metodo di fare missione. Impostare tutto sulla comprensione, sulla carità, sul dialogo, sulla pazienza, sulla dolcezza e infine sulla fiducia nell’educabilità dell’elemento locale.

Fu alla Gezirah che Roveggio ebbe modo di iniziare e attuare questo suo metodo. La Colonia Antischiavista Leone XIII di Gezirah era stata fondata dal Sogaro nel 1884 e si prefiggeva di preparare i cristiani sudanesi, sia religiosamente che tecnicamente, al loro rientro dopo la mahdia. Essa era frutto della grande intuizione del Comboni di “Salvare l’Africa con l’Africa”, ossia di costituire una società cristiana di forze locali in grado di redimersi religiosamente e socialmente e certamente aveva ricevuto impulso dalle idee sociali della Rerum Novarum di Leone XIII, pubblicata solo tre anni prima, nel 1881. Ora Roveggio era stato fatto superiore della Colonia nel 1890. A detta di tutti, dal 1890 al 1895, l’istituzione registrò, sotto la sua direzione, il periodo migliore. Egli rimase sempre affezionato a questa sua prima opera. Piccoli e anziani, convertiti e non convertiti, insomma tutti i neri dei dintorni del Cairo, considerarono sempre il nome di Abuna Antùn come il nome del loro più grande benefattore e vero amico.

Padre Vignato riferisce di questo metodo incentrato tutto sulla carità e sulla corresponsabilità. “Nella comunità di Gezirah tutti ricordavano con piacere il periodo in cui Padre Roveggio era Superiore della Colonia Antischiavista. Egli appariva come il primo inter pares, era pieno di comprensione per le difficoltà dei Confratelli e per il pesante lavoro cui dovevano sottostare. – Si doveva infatti regolare un vasto terreno e renderlo produttivo dopo averlo bonificato integralmente da uno stato di steppa desertica a cui era stato abbandonato. Nella Comunità vigeva la tranquillità d’animo, l’assiduità ai propri doveri ed una santa armonia regolata da una carità che era frutto del fervore e del buon esempio del P. Superiore. I Neri addetti ai lavori dei campi lo vedevano molto volentieri fra loro, perché si mostrava pratico delle coltivazioni e si intratteneva fra essi con famigliarità e buone maniere come fosse un papà. L’ortolano Morsi, mussulmano di religione, che fino dagli inizi della Colonia aveva cura dell’orto della casa mi disse un giorno: ‘Io conosco tutti i Padri che passarono di qui, ma ti assicuro che non ne avete uno da paragonare ad Abuna Antùn. Egli pregava molto, aveva sempre qualche buona parola da dirci, non lo vidi mai irritato e quando era libero non mancava di lavorare con noi. La vostra Religione che ha tali uomini è grande, ma se egli fosse stato un mussulmano, noi sulla sua tomba avremmo edificato un mausoleo a ricordo delle sue virtù’”[34].

Insomma Roveggio non voleva strumenti passivi alle sue dipendenze, ma piuttosto persone che sapessero agire insieme ed educare alla giusta autonomia e responsabilità. Così, quando si prospettava il rientro in Sudan, già in una lettera del 1898 al cardinale di Propaganda, perorava l’acquisto di un mezzo di navigazione proprio che garantisse alla missione libertà di movimenti nel programmare ritmi di preghiera, momenti di apprendimento di lingue e culture e tempi giusti per nuove esplorazioni. Infatti, i1 21 gennaio 1899, sbarcava a Brindisi per un giro di animazione al fine di raccogliere fondi per l’acquisto del battello fluviale “Redemptor”. Una volta acquistato, inviava subito al Cairo, presso la ditta Cook and Co., Fr. Giovanni Giori e Fr. Clemente Schröer perché si preparassero convenientemente e si allenassero in vista delle future peripezie[35], tanto da indurre in errore gli inglesi che tacciavano il tutto come i “Roveggio’s games”. Idea geniale, invece, quella del battello, perché con esso sarebbe stato possibile per i suoi successori riaprire le missioni abbandonate e navigare il Bahr-el-Ghazal e il Bahr-el-Gebel e più tardi arrivare in Uganda. Era del pari convinto della necessità dell’educazione. Ad Aswan, del resto, già nel 1986 si era applicato subito alla costruzione di una scuola per 100 alunni tra ragazzi e ragazze. Una volta rientrato a Khartoum, aveva appoggiato in pieno la scuoletta di p. Weiller. Ancora riguardo alle scuole, contrariamente alla mentalità vigente, che voleva per gli africani solo scuole tecniche, quindi solo braccia lavoro a basso prezzo, immaginava e difendeva l’introduzione anche dell’indirizzo letterario, quindi la formazione umanistica. Inoltre era per la rigorosa ed empatica conoscenza delle lingue e della cultura. Sulla stessa lunghezza d’onda concepiva il suo metodo pastorale. Non era per il battesimo facile, ma raccomandava di prendere tempo per istruire e dare solidità alle conversioni[36]. Aveva insomma un alto, positivo e completo concetto dell’evangelizzazione e dello sviluppo dell’africano.

Figura attuale

Trovo, per quanto riguarda i valori, che la figura di Roveggio ci proponga una consonanza significativa con alcuni dei valori emersi nel recente Sinodo dei vescovi per l’Africa. Un vescovo del Congo ha parlato della necessità di un duplice movimento per rendere fattibile un’evangelizzazione di riconciliazione in Africa: la conversione e l’invenzione. Accettare un cammino di conversione significa credere che è la grandezza dei valori interiori a cambiare la nostra vita e la maniera di evangelizzare. Accettare la sfida di inventare significa addentrarsi con coraggio su nuove strade di corresponsabilità. In concreto oggi vorrà dire purificare la memoria, assumendo ciascuno la propria parte di responsabilità e, di conseguenza, aprirsi alla diversità delle fedi e delle culture. Proprio l’Africa che Roveggio ha tanto amato e in cui ha creduto, oggi divenuta Chiesa con una sua peculiarità, ci ricorda che la Chiesa o è famiglia di Dio o non ha senso in questo tempo di globalizzazione. Una famiglia globale in cui ogni popolo può vivere accanto all’altro e deve diventare soggetto libero della sua storia né può essere privato della sua sovranità. Solo a questo titolo la Chiesa può divenire luce e sale della società, perché non deve mai stancarsi di proporre un duplice orizzonte: quello spirituale e quello della fraternità. La solidarietà non basta più, ci vuole la fraternità.

Non è poco dunque quanto la figura del Roveggio ci ripropone in un tempo in cui lo sguardo sull’Africa e sull’africano – e comunque sul culturalmente diverso – o è incompleto quanto a informazione, o indulge sugli aspetti esclusivamente conflittuali e negativi o è più fonte di preoccupazione che di responsabile accoglienza. Roveggio ci sprona perché le diversità culturali, religiose, sociali ed ecclesiali possano diventare un valore aggiunto, per accendere non solo il desiderio di una più vasta e profonda conoscenza, ma anche di una reale accoglienza delle diversità e di una loro rappresentatività più coraggiosa all’interno delle nostre comunità cristiane. L’invenzione, dice Roveggio, è più importante della semplice conservazione o autodifesa. Si spera che il “Redemptor” continui a navigare verso nuovi lidi. Aveva ragione dunque p. Huber allorché il 23 ottobre 1952 deponeva: “A me pare che uomini come questi sono molto rari nel mondo”[37].

Arnaldo Baritussio mccj

[1] APR; Copia Pubblica del Processo Rogatoriale di Verona, ff. 86v-87r (d’ora in poi si citerà: CPPRV).

[2] Tutta la documentazione si trova nell’APR.

[3] Cf. A. Baritussio, La Causa di Beatificazione di Mons. Antonio Roveggio F.S.C.J. Missionario Comboniano. I Processi (Khartoum 7 giugno 1952-Verona 28 novembre 1954), in ArchComb 39 (2001) 1-2, pp. 283-314.

[4] CPPRV, f. 208v.

[5] CPPRV, ff. 208v-209r.

[6] CPPRV, f. 115r, anche 15r e 50v.

[7] CPPRV, f. 15r.

[8] CPPRV, f. 19r.

[9] CPPRV, f. 40v.

[10] CPPRV, f. 57v.

[11] CPPRV, ff. 82v-83r.

[12] CPPRV, f. 59r.

[13] CPPRV, f. 41v.

[14] CPPRV, ff. 57v-58r.

[15] CPPRV, 37v/r.

[16] Cf. CPPRV, f. 61v.

[17] CPPRV, ff. 39v-40r.

[18] Cf. CPPRV, f. 58v.

[19] CPPRV, f. 59r.

[20] CPPRV, f. 58r.

[21] CPPRV, f. 58v.

[22] CPPOK (Copia Pubblica del Processo Ordinario di Khartoum), ff. 104r/v.

[23] CPPRV, f. 56v.

[24] APR, Processo sulla continuata fama di santità, Verona 2004, sessione IIa.

[25] Cf. CPPRV, ff. 77v-78v9, 81r-82v.

[26] Cf. CPPRV, ff. 25v-26r.

[27] CPPRV, f. 33v.

[28] CPPRV, f. 11.

[29] CPPRV, ff. 67v-68r.

[30] CPPRV, f. 79v.

[31] CPPRV, f. 213r.

[32] CPPRV, ff. 17r/v-18r.

[33] CPPRV, f. 77v.

[34] CPPRV, ff. 36v-37r.

[35] Cf. CPPRV, f. 49r.

[36] Cf. CPPRV, f. 74r/v.

[37] CPPRV, f. 69v.