Daniel Comboni

Misjonarze Kombonianie

Obszar instytucjonalny

Inne linki

Newsletter

In Pace Christi

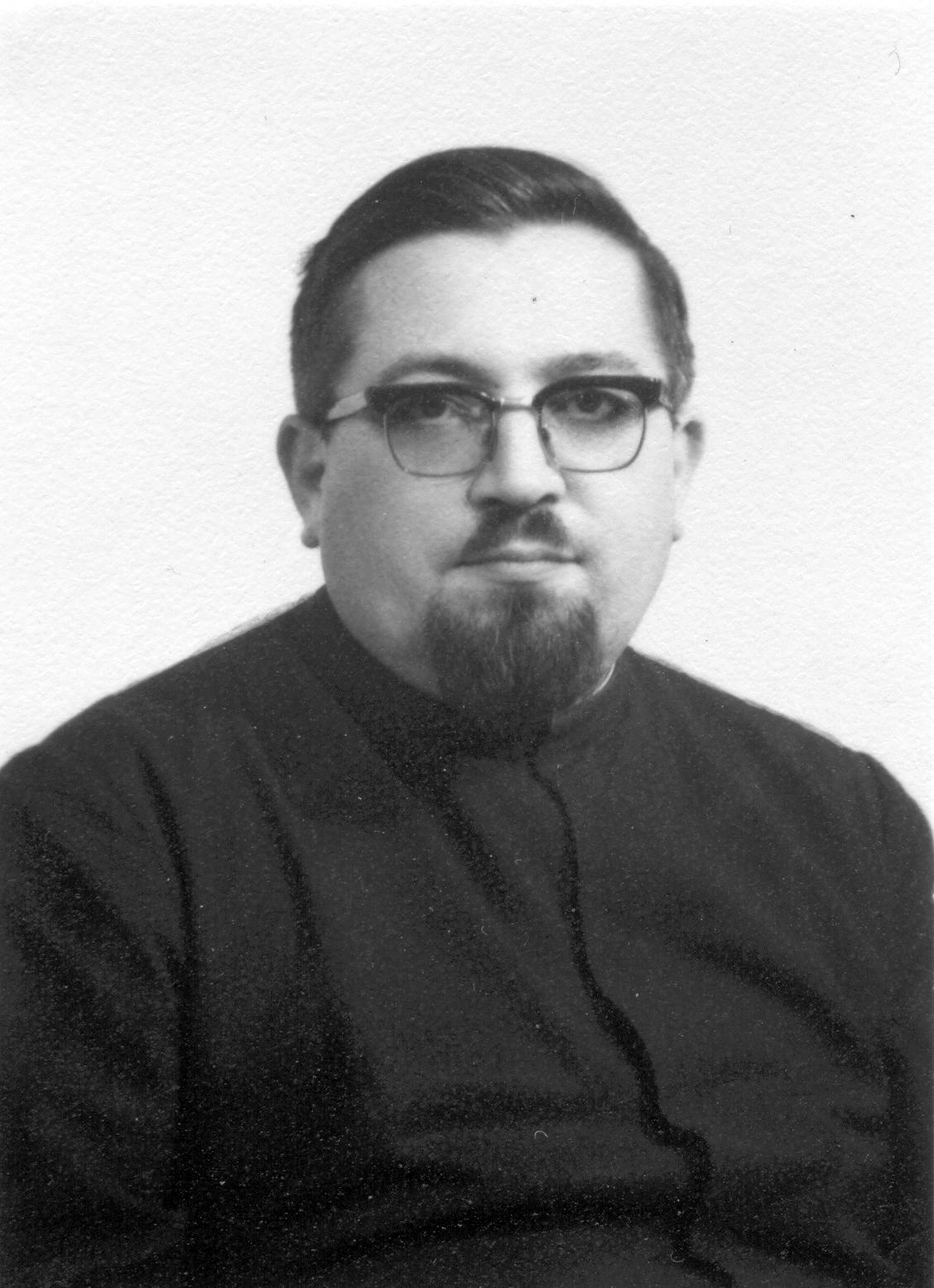

Franceschini Luciano

Dopo due anni di scuole commerciali a Brescia (1938-40) Luciano Franceschini ha lasciato i tre fratelli, di cui uno seminarista, il papà Enrico, e la mamma Cecilia Marinoni, per entrare tra i missionari Comboniani. Papà Enrico, insieme a Carlo Montini, cugino del futuro Papa Paolo VI, fondò la San Vincenzo all’acciaieria tubificio di Brescia (Atb) dove lavorava come tornitore. L’ambiente, allora, era molto ‘rosso’ e caratterizzato da momenti di lotta. La mamma, pure attiva in campo parrocchiale, era casalinga e si dedicava all’educazione dei figli.

I coniugi Franceschini, quando erano ancora ragazzini, avevano lasciato il paese, Brandico, con le rispettive famiglie e si erano trasferiti a Brescia. Si sposarono nel 1921 nella parrocchia di San Nazzaro, dove avevano fissato la loro residenza. La sorella Franca ci parla della vocazione missionaria del fratello:

“Luciano frequentava il piccolo clero in parrocchia. Durante una giornata missionaria, sentì parlare di missioni, di Vangelo da portare a chi non conosceva il Signore. Un giorno la mamma si accorse che, invece di fare i compiti, sfogliava un fascicolo in cui c’erano alcuni episodi del Vangelo, illustrati con disegni. Aveva preso quell’album come premio al catechismo. Interrogato dalla mamma su cosa stesse facendo, rispose che studiava la vita di Gesù per farlo conoscere a chi non ne aveva mai sentito parlare. La mamma commentò le sue parole con un affettuoso scappellotto quasi per dirgli: ‘Ma dove vuoi andare, tu!’. Luciano non parlò più di vocazione, ma con i sacerdoti dell’oratorio prese contatto con i Comboniani di Viale Venezia.

P. Luciano, parlando con i confratelli di Brescia, un giorno accennò all’inizio della sua vocazione comboniana:

“La scelta del nostro Istituto fu determinata in me dalla lettura della biografia di Comboni, che trovai addirittura più affascinante di un romanzo. E mi sentii attratto dalla personalità di questo uomo che non aveva paura di niente e di nessuno pur di raggiungere lo scopo di salvare l’Africa. Inoltre era bresciano come me e, proprio a Brescia, c’era un seminario a lui dedicato. Niente di meglio per realizzare il progetto che mi mulinava in mente da tanto tempo”.

Cominciare daccapo

I quattro figli di Enrico e Cecilia, dopo le elementari continuarono gli studi conseguendo la laurea. Uno di loro, don Vinicio, divenne sacerdote, e fu parroco di S. Anna e segretario della pastorale giovanile. Morirà di infarto in Turchia nel 1983, durante il pellegrinaggio “Sulle orme di San Paolo”. Il maggiore, Gianni, fu preside di scuola media e attivista nell’Azione Cattolica bresciana. Tra le altre cose ebbe il merito di aver portato avanti il problema della scuola media obbligatoria per tutti. Franca ha condiviso la vita col fratello don Vinicio e ha insegnato nelle medie. Ha fatto la tesi di laurea sugli Acioli dell’Uganda, quasi per mettersi in sintonia con lo spirito del fratello missionario.

Luciano, dopo aver parlato col superiore dei Comboniani di Viale Venezia, decise di ricominciare le medie dai comboniani. Ma per questo bisognava lasciare Brescia e trasferirsi a Rebbio di Como. Quando il canonico di San Nazzaro disse ai genitori di Luciano che la vocazione del figlio era autentica, essi non opposero nessuna resistenza, anzi si dimostrarono contenti.

In una lettera a p. Figini, superiore a Rebbio, scritta da p. Cesana, allora superiore a Brescia, si dice: “Luciano Franceschini ha 13 anni avendo fatto la seconda avviamento, ma lui stesso è più che persuaso che deve cominciare dalla prima media se vuole mettere un buon fondamento al latino. Mi fu presentato dal sacerdote che lo dirige, e questi pure mi fece la migliore impressione”.

Un ginnasio brillante

Nel 1943 Luciano approdò nell’Istituto Comboni di Brescia per la quarta e quinta ginnasio. Ma in quegli anni, essendo Brescia sotto tiro dei bombardamenti, i seminaristi sfollarono a Crema. Alcune lettere di Luciano, del resto molto edificanti, sono scritte proprio da Crema.

Nella domanda per l’entrata in noviziato, per esempio, dice: “Entrare in Noviziato e farsi religioso, per me vuol dire continuo rinnegamento della propria volontà e del proprio giudizio, vuol dire abbracciare la croce e solo quella. Ma so anche che, entrando in noviziato, facendomi religioso, troverò Gesù con il suo Cuore tutto per me e per le anime che salverò. So che abbraccerò la croce non perché l’ho scelta io, ma perché Gesù vuole che io salvi la mia anima salvandone molte altre in Missione. So che la Madonna non abbandona mai coloro che a Lei si donano, che per Lei vivono. Ho molti difetti, ma non confido nelle mie forze, confido nell’aiuto di Dio e della Madonna. Dio mi vuole missionario nonostante i miei difetti e le mie debolezze...”.

I suoi voti scolastici, tutti dall’8 al 10, denotano un giovinetto molto dotato intellettualmente e seriamente applicato sia nello studio come nella condotta.

Verso il sacerdozio

Cominciò il noviziato a Venegono Superiore con p. Antonio Todesco l’11 settembre 1945, lavorando con impegno per migliorare se stesso e il suo carattere piuttosto “tenace quanto a idee, ma sincero. I compagni amano la sua compagnia perché è intelligente, cordiale e di ottima compagnia”.

Emessa la professione temporanea il 9 settembre 1947, andò a Rebbio per il liceo (1947-1949) quindi a Firenze per terminare il liceo ed affrontare gli esami di Stato (1949-1951). In calce alla lettera scritta il 6 luglio 1949, con la quale chiedeva la rinnovazione dei Voti temporanei per la terza volta, p. Zanoner scrisse: “Temperamento equilibrato, di ottime doti intellettuali e pratiche. Sta preparandosi agli esami di maturità che darà l’anno venturo dopo la prima teologia. Dopo gli esami potrà essere un assistente ideale per i ragazzi. Dopo l’ordinazione sacerdotale, consiglio che venga iscritto all’Università”.

Al termine del corso a Firenze, il superiore, p. Giovanni Audisio, aggiunse: “Ha dimostrato buono spirito religioso nella sua permanenza in questa casa, per cui approvo la sua domanda di emettere i Voti triennali”.

Da Firenze Luciano passò a Venegono Superiore per la teologia (1951-1954). Venne ordinato sacerdote a Milano, il 12 giugno 1954, dal beato card. Ildefonso Schuster.

Insegnante

Sacerdote novello andò a Padova (1954-58) come formatore e professore in quel seminario missionario. Nel frattempo si laureò in lettere con una tesi sui ”Problemi africani della seconda metà del secolo XIX negli scritti di Daniele Comboni”. Dal 1958 al 1965 fu a Carraia (Lucca) come professore nel liceo comboniano. P. Vittorio Farronato lo ha avuto come insegnante a Padova:

“Aveva vigore, non solo fisico, ma anche spirituale; aveva un entusiasmo sincero, era anche esigente. Per il tempo dei miei primi anni di studio p. Luciano è stato come un modello, un esempio che noi ragazzini cercavamo di imitare. Ci pareva che avesse tutte le qualità del missionario come lo pensavamo noi. Ha lasciato un segno profondo in ciascuno di noi”.

Ecco un giudizio di Carlo Castellini, suo ex alunno di Carraia, oggi preside in una scuola di Brescia e laico impegnato nel gruppo de LA.MI.CO:

“Caro p. Luciano, sono contento che tu abbia fatto in tempo a pregare il tuo amato Comboni come beato. Sei stato un insegnante vero, un animatore, un coordinatore degli studi umanistici, ma anche un promotore delle attività formative. Credo che in quel tempo ci hai dato il meglio di te, come insegnante, ma anche come uomo. Non eri un fanatico, ma zelante sì. Credevi nella cultura soda, nello sforzo giornaliero, nelle letture di approfondimento, ma anche nella liturgia missionaria e formativa.

Non eri un uomo chiuso nei soli interessi della scuola; spaziavi in altri ambiti, approfondivi le cose, guardavi l’erba dalle radici. Ci siamo accorti che con Comboni avevi una specie di amicizia particolare. Lo hai affrontato con l’atteggiamento di figlio e con la curiosità dello studioso, con la oggettività e la passione dello storico. Ce lo hai fatto amare.

Eri esigente, ma anche rispettoso della personalità altrui; a volte eri sbrigativo perché volevi andare al nocciolo delle questioni. Non eri geloso della tua scienza, ma sapevi comunicarla... Poi l’Africa è diventata la tua cattedra e là hai completato la tua formazione.

A Brescia, nonostante la tua incipiente cecità, hai avuto parole di stimolo per noi laici e ci hai lanciati nella Chiesa spiegandoci ciò che il Concilio Vaticano Secondo aveva detto di noi, del nostro ruolo nella Chiesa...”.

La compera della proprietà Comboni a Limone

Nella prospettiva della canonizzazione di Mons. Comboni, a Roma era iniziata la pubblicazione di Archivio Comboniano, con la raccolta di lettere, scritti, cimeli e ricordi di Comboni. A nessuno era nascosto l’amore di p. Franceschini per il Fondatore, inoltre non gli mancavano le capacità e la preparazione per tale lavoro. E i superiori lo inviarono a Roma nel distretto della Curia generalizia, con l’incarico di segretario dello Studium Comboniano e vi rimase dal mese di luglio del 1965 fino a giugno del 1968, data nella quale passò a Brescia come superiore del seminario.

Nel tempo in cui fu a Roma, si adoperò efficacemente per acquistare, a nome dell’Istituto, la casa natale di Comboni e la Limonaia a Limone sul Garda. Le pratiche, le lettere, i viaggi non furono pochi e nemmeno facili. Finalmente, il 30 ottobre 1967, p. Luciano mandava una circolare ai confratelli nella quale annunciava con gioia la conclusione della pratica. “Vi annuncio con grande gioia che la casa natale del nostro Fondatore e tutta la proprietà denominata Teseul è finalmente proprietà della Congregazione”. E in una lunga relazione descrisse l’iter dell’affare per l’acquisto dei 77 ettari di terra per il valore di 35 milioni dagli eredi Comboni, e ciò che restava da fare, cioè il restauro, l’arredamento, la recinzione, i vari allacciamenti elettrici, idraulici, fognari e la strada per raggiungere comodamente la località.

Terminava con queste parole: “Rinnovando il nostro fervido ringraziamento, vi diciamo arrivederci, a tutti, a Limone, ospiti graditissimi, a respirare a pieni polmoni alle sorgenti, lo spirito missionario comboniano”. Le firme erano di p. Luciano Franceschini e p. Pasquale Merloni. Senza entrare nei particolari, diciamo che il seguito della faccenda fu segnato dal sigillo della croce per cui, a torto o a ragione, p. Franceschini ebbe da soffrire e finì per dimettersi dalla commissione riguardante i lavori a Limone.

Superiore a Brescia

Da luglio del 1968 alla stessa data del 1973 p. Luciano fu superiore dell’Istituto Comboni di Brescia che allora era seminario missionario per le classi del ginnasio. Uno dei primi problemi trovati nell’assumere il suo nuovo ruolo fu quello di dare una sistemazione adatta e definitiva agli uffici parrocchiali.

Tale sistemazione comportava modifiche anche all’assetto della casa, come lo spostamento al centro del fabbricato dell’ingresso e la nuova collocazione delle foresterie. I serramenti erano da rivedere, i pavimenti apparivano sconnessi... Insomma, dovette sobbarcarsi subito un notevole lavoro con tutte le preoccupazioni che ne conseguivano.

Ma il Padre introdusse delle modifiche anche nel metodo formativo dei seminaristi: “Il nuovo metodo prospettato di formazione a gruppi, ci costringere a modificare tutta l’ala riservata ai seminaristi”. Attento ai cambiamenti dei tempi, cercava di adeguarsi.

Missionario in Malawi

Gli anni passavano e p. Franceschini vedeva sfumare lo scopo primo per il quale si era fatto comboniano: la vita in prima linea. Gli fu prospettato il Brasile, ma il Padre scrisse: “Gli studi fatti su Comboni, mi hanno maggiormente orientato all’Africa, magari in territorio di lingua inglese di cui conosco già qualcosa”.

Nel 1973 l’Uganda era chiusa per cui al Padre fu indicato il Malawi.

“Ottimamente - rispose p. Luciano - dopo l’Epifania andrò in Inghilterra a studiare l’inglese”. Lo studiò e conseguì il “Certificate in English”. In luglio del 1974 era già a Gambula. La missione del Malawi si apriva proprio in quel periodo all’attività dei Comboniani e p. Franceschini si buttò dentro anima e corpo.

Fu per quattro anni parroco a Gambula e per altri quattro superiore di delegazione a Lirangwe. La sua “carriera” africana venne interrotta bruscamente per un infarto che, fortunatamente, non fu letale. Oltre all’infarto aveva anche la broncopolmonite che i medici locali curarono come malaria. In quelle condizioni ha fatto ore ed ore di auto, insieme a p. Casagrande, per cercare un ospedale. Se non è morto allora, era solo perché quella non era la sua ora.

Pericolo evitato

Nel 1977 aveva sfiorato il rischio di tornare in Italia per assumere il compito di Segretario delle Missioni.

“La ringrazio per la stima dimostratami - rispose a p. Tarcisio Agostoni, superiore generale - ma la prego vivamente, calorosamente, insistentemente di deflettere dalla sua proposta. Sì, è vero che ho delle capacità che Dio mi ha dato, ma me ne mancano tante altre necessarie per quel posto: una adeguata conoscenza della missiologia, il mio inglese che fa ridere i cani e, a dir la verità, un po’ mi blocca anche qui nei miei rapporti con gli altri. Ma soprattutto la mia esperienza missionaria è assolutamente inadeguata: sono arrivato il 15 novembre 1974: due anni e cinque mesi! E poi, mi lasci un po’ in mezzo agli africani cui ho sempre pensato...”. Una lettera che dice molto di più di quanto esprima con le parole.

P. Casasagrande, suo compagno di missione, ci ha delineato il metodo missionario di p. Franceschini, che è stato anche Provinciale dei Comboniani di Zambia e Malawi dal 1978 al 1981.

“Aveva sempre fatto l’insegnante e anche in missione continuò a insegnare. E’ stato un grande catechista. Ha organizzato le piccole comunità cristiane ed egli passava di comunità in comunità a svolgere programmi di istruzione su come si doveva presentare la Parola di Dio, come approfondirla, come attuarla, come fare di questa Parola fermento di vita e di trasformazione della società. Insomma, per dirla con una parola, devo affermare che p. Franceschini era un innamorato dell’evangelizzazione.

Si adoperò anche per la giustizia. La zona era caratterizzata da grandi coltivazioni di te’ in mano a proprietari inglesi. Attraverso la Parola di Dio cercò di aiutare la gente alla quale venivano tolti i terreni per consegnarli nelle mani di queste grandi compagnie. Evangelizzazione e giustizia.

Per coltivarsi qualche campicello la gente doveva salire sui monti a vivere una vita stentata, dopo aver disboscato appezzamenti di terreno. P. Franceschini si fece portavoce denunciando i soprusi dei grossi proprietari presso le autorità religiose e civili.

Con i confratelli era l’amico: sapeva ascoltare, dialogare e intervenire. Nei suoi raduni partiva sempre dall’esperienza di Comboni di cui era fedele imitatore e, dall’esempio e dalla dottrina del Fondatore, traeva stimoli e incitamento per l’evangelizzazione e la promozione umana del popolo che era affidato ai suoi missionari.

La sua partenza dalla missione così improvvisa costituì uno choc per tutti. L’arcivesco di Blantyre, col quale p. Franceschini ha cooperato dal 1978 al 1981, domandava spesso: “P. Luciano dov’è, come sta?”. Ne sentiva la mancanza, soprattutto perché era stato un suo valido consigliere.

Nel 1986 quella zona del Malawi fu invasa dai profughi mozambicani. In quel periodo l’arcivescovo avrebbe voluto ancora accanto a sé il Padre, e lo diceva a noi missionari, ma ormai egli era a Roma con una salute piuttosto compromessa”.

Un sì sofferto

Rientrato in Italia nell’ottobre del 1981, ricevette la proposta da parte del p. Generale, p. Salvatore Calvia, di andare a Roma per dedicarsi agli studi comboniani. “Io penso che il tuo lavoro sia un po’ nuovo, quindi non posso essere tanto chiaro. Non c’è solo l’Archivio Generale della Congregazione da sistemare insieme a p. Leonzio Bano, ma c’è ancora tanto da fare per Comboni...”.

“Verrò a Roma, anche se il mio sì è un po’ sofferto perché mi costa rinunciare alla missione. Ora sto bene e credo che qualcuno abbia fatto dell’allarmismo per il mio cuore. Il Malawi è sempre lì davanti ai miei occhi... Prego il Signore che mi aiuti a fare, e fare bene, ciò che Lui vuole”. Il Signore benedisse il suo lavoro.

Fu a Roma, in Curia, come archivista e bibliotecario (archivio storico, archivio fotografico, biblioteca, centro documentazione). In questo periodo si specializzò in bibliografia, archivistica e scienze amministrative.

Dal 1982 al 1991 si dedicò agli studi comboniani e alla raccolta e trascrizione delle lettere del Fondatore, che occuparono 10 volumi. Un paziente e accurato lavoro, portato avanti in collaborazione con le Suore comboniane e, soprattutto, da suor Rosaria Pozzi. In seguito, questi volumi vennero concentrati nelle 2.000 pagine de “gli scritti” (1991) con prefazione del Cardinale di Milano, Carlo Maria Martini, e costituiscono un’opera indispensabile per ogni comboniano.

Ora noi diciamo queste cose in quattro righe, ma, prima di arrivare a una chiarificazione di ciò che si voleva e come si voleva, ci fu un lungo cammino, spesso disseminato di buche, sassi e spine. Non c’è da meravigliarsi perché, per i lavori nuovi, ci sono sempre delle sorprese, delle incomprensioni. E poi non era solo in quel lavoro.

“Nella mancanza di chiarezza, caro p. Luciano - gli scriveva il p. Generale nel 1992 - ti domando un po’ di pazienza, ma senza dubbio la tua presenza qui per la causa di Comboni e per gli studi su Comboni, sarà molto e molto preziosa”.

Ritorno a Brescia

Nel 1991 P. Franceschini tornò a Brescia per curare la salute sempre precaria. Il dottor Orlando, di Brescia, che lo aveva visitato, aveva riscontrato “un peggioramento rispetto al passato per uno scompenso cardiaco con dilatazione del cuore e aritmia per cui ha bisogno di controlli frequenti e maggior riposo”. Come poteva continuare la sua vita a Roma in queste condizioni? Senza dire che a Brescia c’era anche la sorella Franca che costituiva per lui un forte appoggio morale.

P. Pierli, superiore generale, nella lettera del 13 gennaio 1991, con la quale destinava p. Luciano alla provincia italiana, disse: “La comunità di Brescia è interessata ad averti lì, in vista di un museo sull’Africa, il Comboni, ecc.”.

Proprio in quel periodo la comunità di Brescia aveva anche in mente di dar vita a un Centro Documentazione e Studi sul Terzo Mondo e ad una biblioteca, “ora che non abbiamo più neanche la parrocchia e rischiamo di scomparire, in modo da rilanciare la nostra presenza nella Chiesa locale di Brescia”.

Nella lettera di saluto, p. Pierli ricordò con riconoscenza ciò che il Padre aveva fatto a Roma per la biblioteca, per l’archivio, per gli scritti di Comboni, per il restauro di documenti e cimeli e per la raccolta delle lettere dei superiori generali.

“Vedo nella sua decisione di fissarmi a Brescia la mano di Dio e mi adeguo chiedendo al Signore di poter servire la Congregazione e le missioni in qualsiasi modo egli voglia. Mi ci metterò con impegno sperando nella comprensione dei confratelli per i miei limiti”, rispose p. Luciano.

A Brescia il Padre lavorò intensamente animato da una volontà indomita e con una passione ardente per le cose africane e comboniane per cui si può dire che la sua è stata una “Vita per Comboni”.

La memoria dell’Istituto

Con il suo lavoro di raccolta e di catalogazione degli scritti dei missionari e dei loro studi, in piena sintonia con l’Archivio comboniano di Roma, divenne “la memoria storica dell’Istituto”. Come preparazione alla beatificazione del Fondatore, pubblicò il libro “Comboni e Brescia missionaria” e, dopo la beatificazione, vide la luce “Un passo al giorno”, un libro che offre quotidianamente una pagina di meditazione estratta dagli scritti di Comboni.

Nonostante la poca salute (ad un certo punto si aggiunse anche il diabete e la cecità, anche se non totale), era sempre disponibile per il ministero, anzi era lui stesso a chiedere di poter andare nelle parrocchie per le giornate missionarie o le confessioni.

Nel 1981 il Vescovo assegnò alla parrocchia un curato diocesano e, nel 1988, i Comboniani cedettero la parrocchia, l’oratorio e parte della casa al Vescovo il quale mise un parroco diocesano. Questo passo venne fatto contro il parere dei confratelli della comunità di Brescia e dei comboniani bresciani che rimasero profondamente amareggiati.

Nel 1992 il seminario, dopo aver avuto fino a 150 alunni, dovette chiudere come scuola, ma la comunità continuò l’attività di animazione missionaria e vocazionale nella diocesi con “il seminario in famiglia”. Di fronte a questi cambiamenti, pur mostrandosi dispiaciuto, p. Luciano disse che il passo doveva essere fatto perché i tempi erano cambiati e anche i ragazzi non erano più quelli di un tempo. Pur anziano, capiva che le cose dovevano prendere un’altra direzione. Egli affermava che, come nostra presenza significativa a Brescia, bisognava riavere la parrocchia e incrementarne l’attività.

Nel 1995 le suore comboniane, presenti dal 1917, lasciarono la casa.

Col 1998, cessò definitivamente anche la cura dei ragazzi “in famiglia” per dare il via a due iniziative vocazionali: per adolescenti e per giovani che sono seguiti da due confratelli.

Tutti questi cambiamenti influirono su tutti i componenti della comunità e anche su p. Luciano che, al seminario, aveva dato gli anni migliori della sua vita.

Nella casa del Padre

Da qualche anno la situazione sanitaria di p. Luciano era peggiorata, soprattutto per il diabete, l’insufficienza renale e il cuore sempre a rischio per i tre by-pass alle coronarie, tuttavia egli continuava nel suo lavoro di bibliotecario e di cercatore e raccoglitore di testimonianze comboniane. Ma si vedeva che agiva animato più dalla forte volontà che lo sosteneva che non dalle forze fisiche di cui disponeva.

Martedì, 8 settembre, venne portato d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia per un improvviso malore con perdita di conoscenza. Fu ricoverato in sala di rianimazione e vi rimase per una ventina di giorni. Quando si riprese, venne portato al centro Ambrosoli di Milano per un periodo di convalescenza e di cura. Sembrava che si riprendesse benino quando, lunedì 19 ottobre, verso le ore 22.00 ebbe un collasso con mancanza di respiro per cui sembrava dovesse venir meno da un momento all’altro.

All’ospedale si resero subito conto che la situazione era gravissima e andava peggiorando. Fu visitato e assistito dai confratelli di Milano. Al momento della morte, che avvenne martedì 20 ottobre verso le ore 19.00, erano presenti la sorella del Padre, Franca, e p. Eugenio Petrogalli, superiore della comunità di Brescia alla quale p. Luciano apparteneva. Il trapasso fu così dolce che neppure se ne accorsero, tanto che pensavano che si fosse appisolato e perciò lo lasciarono per tornare a casa. Fratel Belotti avrebbe fatto la notte. Invece una telefonata da parte del personale dell’ospedale, annunciava che il Padre era morto.

I funerali ebbero luogo a Milano nella chiesa Madonna di Fatima giovedì 22 e a Brescia nella chiesa della parrocchia del Buon Pastore (la nostra ex chiesa) venerdì 23 con la presenza del vescovo di Brescia mons. Bruno Foresti che ebbe parole di ammirazione, dei due vescovi mons. Lorenzo Ceresoli e mons Kairo di Nakuru (Kenya) nonché dell’Amministratore apostolico mons. Cesare Mazzolari, attualmente vescovo di Rumbek.

Uomo di fede e di cultura, tuttavia sensibile, affabile e delicato, p. Luciano Franceschini lascia in chi l’ha conosciuto un ricordo affettuoso e un grande rimpianto. La Congregazione gli è debitrice per quanto ha fatto in vista di una maggior conoscenza del Fondatore. P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 203, luglio 1999, pp. 78-87