Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

Mercoledì 12 agosto 2020

“Nel n. 4 di «Quaderni di Limone», dedicato alle «Provocazioni per la spiritualità missionaria e comboniana», si adotta “l’ermeneutica della discontinuità”, anche se appare mitigata dalla “ermeneutica della discontinuità nella continuità” o della “continuità evolutiva”. Leggendo il Quaderno, nell’ottica di questa duplice linea ermeneutica, mi trovo di fronte a suggerimenti che assumo senza difficoltà; ma ci sono anche suggerimenti o affermazioni che mi lasciano perplesso e mi creano disagio… Cercherò di esprimere il mio disagio, nella speranza di farcela almeno in parte, dato che le mie possibilità sono limitate”. (P. Carmelo Casile)

LIVELLI DI «PROVOCAZIONI»

ANNOTAZIONI SUL N. 4 DI «QUADERNI DI LIMONE»

Nel n. 4 di «Quaderni di Limone», dedicato alle «Provocazioni per la spiritualità missionaria e comboniana», si adotta “l’ermeneutica della discontinuità”, anche se appare mitigata dalla “ermeneutica della discontinuità nella continuità” o della “continuità evolutiva”. Leggendo il Quaderno, nell’ottica di questa duplice linea ermeneutica, mi trovo di fronte a suggerimenti che assumo senza difficoltà; ma ci sono anche suggerimenti o affermazioni che mi lasciano perplesso e mi creano disagio… Cercherò di esprimere il mio disagio, nella speranza di farcela almeno in parte, dato che le mie possibilità sono limitate.

I. SULL’ERMENEUTICA DELLA “DISCONTINUITÀ”

Questa chiave ermeneutica, quando emerge in senso stretto, si colloca sul versante della “rottura” o della «tabula rasa» riguardo al passato, per ottenere un nuovo inizio del carisma e della missione, così come è richiesto dalle situazioni critiche che sta vivendo il mondo attuale.

Le «provocazioni» che provengono dalla discontinuità sono forti e urgenti e anche avvincenti, ma mi sembra che scaturiscano unicamente dalla missione intesa come risposta etico-morale ai problemi del mondo di oggi.

Vista in quest’ottica, la missione appare come un esserci nel mondo per la storia, sancito dalla lettura dei segni dei tempi, più che conseguenza dell’annuncio del «Mistero di Gesù di Nazaret, figlio di Dio» (cfr. RV 59); appare come un ministero sociale da scoprire sempre e nuovamente, dove il messaggio evangelico fa da cassa di risonanza a un sistema di valori “sostenibili”: dalla cooperazione alla solidarietà, dalla sobrietà alla salvaguardia del creato; dove il messaggio evangelico è ridotto a fare da veicolo di un’etica globale ripulita da un esplicito riferimento alla Trascendenza, cioè da quella forza interiore che spinge da sempre l’uomo ad andare al di là di ciò che gli offre il presente per costruire un mondo secondo il progetto missionario di Dio[1], che risplende nell’annuncio chiaro e umile di Gesù Cristo, che è venuto in questo mondo perché abbiamo vita e l’abbiamo in abbondanza (Gv 10,10)[2].

In questa visione della missione, sembra che si elude il difficile e costoso viaggio verso la propria interiorità, per trascendersi in Dio per Cristo; la Chiesa come istituzione e in essa lo stesso Istituto Comboniano, almeno in alcuni casi, possono diventare ingombranti; la Tradizione diventa una realtà trascurabile; del carisma comboniano si selezionano gli elementi che più corrispondono al genere di missione che si ha in mente; della spiritualità si parla come di un “pensiero forte”, forgiato con la lettura dei segni dei tempi per cambiare il mondo.

Per dare forza a questa visione, si stigmatizzano i pericoli del devozionismo, dello spiritualismo, del ritualismo. Certo questi pericoli sono reali e possono portare la vita spirituale alla deriva fino a farla diventare un insieme di pratiche religiose asfittiche, ma non appare in modo esplicito il ruolo che le pratiche religiose hanno nel cammino spirituale personale e comunitario. Tuttavia, in questo campo non basta denunciare le deviazioni, bisogna avanzare anche proposte esplicite, nella consapevolezza che per superare quest’impasse c’è bisogno di un impegno comune, sistematico e paziente, rimanendo fedeli alla scuola della Liturgia della Chiesa, di tante scuole di preghiera e movimenti di vita spirituale esistenti oggi nella Chiesa, nei quali la dimensione missionaria è una conseguenza logica dell’incontro con il Signore, che sfocia nell’impegno missionario nei vari contesti del mondo di oggi. Personalmente sono convinto che in questa prospettiva la nostra Regola di Vita ha molto da dirci.

Ma non va sottovalutato il pericolo che può provenire anche dallo stesso “pensiero forte”. La storia ci dice qualcosa della sua pericolosità, perché ha generato totalitarismi; ci ricorda anche che può essere mortifero perché può cambiare il cuore di carne in cuore di pietra e sacrificare sulla solidità delle sue certezze le tante vite umane.

Nel cammino della vita spirituale, per tanto, se manca una visione completa ed equilibrata nei suoi vari elementi costitutivi, si può passare dal formalismo spirituale pietistico al formalismo di stampo ideologico: due posizioni contrapposte e ambedue mortifere, che secondo me sono in agguato in mezzo a noi.

1.1 Il formalismo pietistico

Il formalismo pietistico, infatti, è quel modo di andare verso Dio, in cui il credente rifiuta di distaccarsi da se stesso e di abbandonarsi in Dio, trincerandosi in un egoismo, che cerca in Dio la propria soddisfazione e sicurezza; invece di servire Dio e quindi i fratelli nella Chiesa, si serve di Dio e della sua Chiesa e quindi mette i fratelli a suo servizio…;

Tuttavia accanto al formalismo pietistico, c’è da notare anche il degrado spirituale che proviene da uno stile di vita all’insegna dell’inattività parassita. A questo riguardo il CP della Provincia Italia si vede obbligato a lanciare un appello all’ETICA DEL LAVORO, sottolineando «come sia importante per tutti i confratelli di avere una certa etica del lavoro, legata al voto di povertà, dal momento che diversi confratelli passano le loro giornate chiusi in stanza senza fare niente e aspettando che tutto venga fatto dagli altri»[3].

Per realizzare un autentico abbandono nelle “uniche mani buone, che sono quelle di Dio”, bisogna andare a Lui portando se stessi integralmente, cioè «con tutto ciò che si è, la propria carcassa, il proprio spirito, la propria anima, … le grandezze e le debolezze, il passato di peccato e le grandi speranze per il futuro, le tendenze più basse e più violente... tutto, tutto, poiché tutto deve passare attraverso il fuoco. Tutto deve essere insomma integrato per fare di sé un essere umano capace di entrare anima e corpo nella conoscenza di Dio.

Dio vuole davanti a sé un essere reale che sappia piangere e gridare sotto l'effetto della sua grazia purificatrice. Vuole un essere che conosca il prezzo dell'amore umano e l'attrazione dell'altro sesso. Vuole un essere che senta anche il desiderio violento di resistergli, perché no?.. È un essere umano reale che Dio vuole vedere davanti a lui, senza di che la sua grazia non avrà niente da trasformare. Ora il male sta qui: troppi, tra coloro che si donano a Dio, hanno semplicemente offerto alla sua azione una personalità presa a prestito... Non bisogna stupirsi se un giorno si accorgono di essere fatti per altre cose».

Essere completamente presenti, nella piena integrità della propria persona, non è ancora sufficiente per cominciare il cammino verso Dio: «è necessario mettersi in un accordo totale, anima e corpo, con il grande corpo di Cristo che è la Chiesa, vivere con essa, ascoltare in essa le pulsazioni gigantesche che scandisce la sua vita liturgica, nei suoi insegnamenti, nei suoi sacramenti, nella sua costante attenzione... Vivendo al ritmo della Chiesa è facile orientare tutto il nostro essere verso il Signore e vivere nella speranza di sentire presto la mano di Dio posarsi su di noi.

E poiché il fine a cui conduce il cammino si perde in Dio e nessuno lo conosce se non colui che viene da Dio, Gesù Cristo, occorre, pur ascoltando i maestri che incontriamo, fissare gli occhi su Cristo solo. Egli è la via, la verità e la vita. Lui solo d'altronde ha percorso il cammino nei due sensi. Dobbiamo mettere la nostra mano nella sua e partire.... »[4].

1.2 Il formalismo di stampo ideologico

È importante notare che accanto al “formalismo pietistico”, può esistere anche un “formalismo ideologico”. Questo si ha quando la ricerca di Dio è intesa come la capacità di prendere distanza da noi stessi, dalle nostre stesse aspirazioni e ruoli…, di saper convivere con il differente, in virtù di un imperativo etico-morale che può anche nascere da un contatto con il Vangelo, senza però entrare con tutto il proprio essere nella dinamica del Mistero Pasquale, crogiuolo del cammino spirituale col suo percorso di passione, morte e risurrezione. Si vuole vivere da risorti, o si vuol vivere lo spirito di Pentecoste, senza sperimentare con Cristo il mistero della vita che nasce dalla morte (cfr. RV 35.3) e che culmina nell’esperienza del Cenacolo (cfr. RV 36.3).

Il “formalismo ideologico” [5] ha l’aspetto di un cammino di liberazione, ma è micidiale per la vita spirituale tanto quanto il “formalismo pietistico”.

San Paolo, infatti, ci avverte: «Anche satana si maschera di angelo di luce» (2Cor 11, 14). Perciò, ci esorta: «esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Tess 5, 21).

Il rischio del “formalismo ideologico” è quello di essere attaccati al successo e al protagonismo, all’appagamento che proviene dall’opera che si svolge; è quello ancora di presumere di dovere sapere e fare tutto per gli altri, di poter dire a tutti che cosa debbono pensare e come debbono vivere. Ma resta vero che «chi cerca di fare ed agire in favore degli altri, o del mondo, senza approfondire la conoscenza di sé, la propria libertà, integrità e capacità di amare, non avrà niente da dare agli altri. Comunicherà loro nient’altro che il contagio delle proprie ossessioni, aggressività, delusioni riguardanti fine e mezzi e ambizioni, egocentriche»[6]. Abbiamo tutti bisogno, per tanto, di lasciarci sloggiare dalla corazza del nostro Io e andare verso gli altri non perché noi sappiamo tutto e meglio, ma perché abbiano gustato la vita, perché abbiamo nelle narici l’odore dello Spirito e adesso questa vita la vorremmo scoprire e fomentare anche negli altri[7], convinti che il combattimento per conquistare la propria libertà interiore e l’impegno in favore degli altri non solo non si oppongono, ma sono l’una il volto dell’altro.

In effetti, al di fuori dell’incontro personale con Cristo, vissuto e approfondito continuamente (cfr. RV 21.1), Gesù può essere cercato con mentalità secolarizzante come un esempio, o un grande leader dell’umanità capace di stimolare nella crescita della persona nel senso della solidarietà e di offrire anche all’uomo di oggi idee eccezionali che stanno alla base di movimenti politici, culturali, filantropici, religiosi, ecc. C’è quindi il rischio che il Vangelo diventi solo un messaggio sociale, che promuova solo una liberazione umana, senza l’incontro personale con il Liberatore: Gesù di Nazaret, il Messia Crocifisso-Risorto (Cfr. RV 3-5).

Di questo rischio se n’era accorto P. Segundo Galilea, morto il 27 maggio 2010, giorno consacrato a Gesù, Eterno Sacerdote, e commemorato da Nigrizia nel numero di maggio 2011, p. 63. È uno dei pionieri della teologia della liberazione e uno dei primi ad affermare la necessità di motivare l’impegno per le librazioni sociali con una profonda vita spirituale, aprendo così la strada alla “spiritualità della liberazione”.

Di lui Mariangela Mammi traccia un interessante profilo nel libro di recente pubblicazione “Luci di speranza”, Ed. EMI, pp. 65-82, con l’intento di rispondere alla domanda: “Quale missione nel nostro tempo di crisi?”

Prima di lei, Maria Barbagallo aveva pubblicato un articolo nel “L'Osservatore Romano” (26-27 luglio 2010) dal titolo: “In mano una valigia e nel cuore Gesù”, in cui emergono i tratti fondamentali della vita spirituale missionaria del P. Segundo Galilea.

Padre Galilea appartiene a quel periodo storico in cui la teologia della liberazione era la grande protagonista in America Latina e si diffondeva nella mentalità teologica della Chiesa e nel mondo. Come teologo della teologia della liberazione, non fu mai un estremista, ma visse il suo impegno nell'adesione fedele a Gesù Cristo e alla Chiesa e la sua predicazione instancabile aveva al suo centro Gesù di Nazaret, la Chiesa, la missione, l'evangelizzazione. Fu uno dei primi che ebbe subito la lucidità necessaria per rendersi conto che l'impegno socio-politico dei cristiani per la liberazione aveva bisogno di un solido fondamento spirituale.

Perciò desiderava che la teologia della liberazione avesse un'anima ben fondata nella sequela a Gesù Cristo, unico e vero salvatore e liberatore, e che il popolo cristiano si mantenesse strettamente unito a Gesù Cristo con la preghiera e la contemplazione. La sua proposta per una vita spirituale cristiana è riassunta in questi termini: "Se vogliamo una Chiesa più missionaria, più coerente e testimoniale, più partecipativa nella comunione, significa che vogliamo una Chiesa più spirituale, più orante e più contemplativa, cioè più bella, che, come Gesù, sia il Vangelo del Padre per la forza dello Spirito".

Questa era la sua mistica: l'adesione al Dio della vita rivelatosi in Gesù di Nazaret. Per questo suo impegno più d'uno lo definì il "padre spirituale dell'America Latina".

In un'intervista dove esplicitamente gli chiedevano se lui poteva dirsi un teologo della liberazione, rispose: "La teologia della liberazione è stata caricata di politica e ideologia, ma ha mancato di mistica, e questo è stato il mio contributo". Nella stessa intervista, alla domanda se il messaggio spirituale possa trovare seguaci in un mondo così materialista, ha risposto: "La spiritualità è uno degli argomenti sopra i quali io porto la mia riflessione in quello che scrivo. Credo che a ogni cristiano questo interessi molto".

L’epicentro della sua mistica missionaria era l'adesione a Gesù, povero e obbediente, nel tentativo di portare la gente di Chiesa a riflettere che non esiste dinamismo missionario senza una radicale adesione a Gesù Cristo. Per Secondo Galilea «il paradigma della missione, ovvero della vita di ogni credente che non può non essere missionario, è la persona di Gesù: il cristiano è colui che pensa e agisce come Cristo, anzi, è inserito in Lui: “La missione è sequela, Cristo è il modello unico della missione”».

Il suo tema preferito era la "misericordia di Dio" che si china su noi, sulla nostra miseria per elevarci a lui. Da qui la sua insistenza nella sequela di Gesù in obbedienza alla Chiesa che ne spiega, secondo i tempi, una modalità sempre più profonda.

Una di queste modalità è l’"inserimento" (o inserzione) della comunità missionaria tra la gente, e lo spiegava così:

"L' "inserimento" è un tema che va acquistando sempre più importanza sia nella teologia che nella pastorale, nella vita religiosa e nella spiritualità del cristianesimo contemporaneo. Esso è stato motivato dal rinnovamento missionario degli ultimi quarant'anni, e dalle sfide della crescente secolarizzazione e scristianizzazione delle società, oltre che dalle emergenti maggioranze di poveri ed emarginati. Di fronte a questa situazione, la missione ha dato maggior accento alla dimensione del dialogo, della testimonianza, del servizio solidale e della ricerca dei più poveri e diseredati, "le pecore senza pastore" (Marco, 6, 34). Tutto questo esige l'inserimento della comunità apostolica nei diversi contesti, perché non si evangelizza né si redime quello che non viene assunto in Cristo e non si condivide come condizione umana: "Quello che non è assunto non è redento", secondo un antico principio di sant'Ireneo sulla incarnazione".

Era anche convinto che: "Non c'è carità integra e universale senza fede. Certo, c'è l'amore e l'umanitarismo in molte persone che non hanno fede, perché questo fa parte della natura umana che è immagine di Dio, e lo Spirito Santo, d'altra parte, in qualche modo agisce in tutti. Però questo amore sarà sempre parziale e precario, avrà sempre orizzonti limitati. L'apertura alla fede per queste persone, da una parte può significare la necessità di mantenere l'autenticità del loro umanitarismo e del loro amore, e d'altra parte la possibilità di slanciarsi verso la pienezza e la potenzialità della carità, che esiste nel cuore umano e che attende, per potersi accendere, la scintilla che produce la conversione alla fede".

Un tratto che distingue Segundo Galilea è il suo grande senso ecclesiale e il suo grande rispetto per la tradizione: egli raccoglie tutto ciò che è valido della spiritualità del passato e lo incorpora alle acquisizioni della teologia e della cultura attuali. È cosciente che gli strappi violenti quasi mai sono vantaggiosi. La vita, infatti, è sintesi e questa, alla fine, quasi sempre finisce per imporsi. Da questa convinzione nasceva in lui la passione per i mistici spagnoli, che hanno segnato la vita cristiana dell’America Latina e che certamente hanno ancora tanto da dire anche agli uomini di oggi.

P. Segundo Galilea è una figura, che ha influito nella vita, nel pensiero e nell’opera di Mons. Franco Masserdotti. Questa influenza si può facilmente costatare nel suo libro “Spiritualità missionaria. Meditazioni” (EMI 1989), dove non è difficile notare i punti di contatto con il libro di Galilea sulla spiritualità, che ha per titolo “El camino de la espiritualidad”(Bogotà 1982). Da questo libro riporta la definizione di spiritualità che si trova a p. 18 e che Segundo Galilea dice che gli è stata suggerita da un operaio:

«Segundo Galilea afferma che la vita spirituale è simile ad un prato verde costituito dalle nostre attività, idee, visioni, progetti… cioè dal nostro impegno di vita: La spiritualità cristiana è come l’acqua che mantiene il prato umido, sempre verde e in crescita. Non vediamo l’acqua (vediamo solo il verde), ma senza di essa il prato diventerebbe secco» (p. 11).

A questo punto, alla luce della testimonianza di Segundo Galilea e dello stesso Mons. Masserdotti, è chiaro che il Cristo storico è il Signore Gesù che professiamo nel Credo; è il Crocifisso-Risorto, Spirito datore di vita, che ci incontra con il Battesimo e ci fa membri della sua Chiesa e partecipi del mandato missionario che ad essa affida, dotandoci di un carisma particolare nella Chiesa per il mondo.

Per tanto, il momento decisivo della vocazione del missionario è il suo incontro con il Signore Risorto (cfr. RV 21.1-2). A questo riguardo è sintomatica la conclusione del Vangelo di Marco, che praticamente termina invitando i discepoli a ritornare in Galilea: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete” (Mc 16, 7).

La narrazione, dicono gli studiosi, non è interrotta, solo vuole stimolare la vita del discepolo. Il Vangelo, infatti, non è finito, è sempre al principio. Marco ci vuol dire: Adesso avete la chiave di lettura della vostra vita di discepoli alla luce della Buona Notizia di Gesù, che è arrivata al suo apice con la sua Morte-Risurrezione. È con questa chiave che dovete continuare la lettura della Buona Notizia. Per questo ritornate in Galilea, ascoltate la chiamata di Gesù, seguitelo nella sua attività profetica e messianica, nel suo cammino di amore e di donazione, fino a condividere la sua umiliazione e la sua croce. La vostra ricerca del Gesù del Vangelo finisce quando finisce la vostra peregrinazione su questa terra. Quanto più sarete fedeli alla ricerca di Gesù e al servizio missionario che vi affida nella “Galilea” del quotidiano della vostra vita, tanto più intimamente v’incontrerete con il Signore Risorto, che vi manterrà uniti al triplice mistero che anima il suo Cuore divino, cioè il suo Amore, la sua Croce e a sua identificazione con i più poveri, specialmente riguardo alla fede (cfr. RV 3-5).

Invitando i discepoli a ritornare nella “Galilea” del loro quotidiano, in pratica gli dice di mettere Lui e il suo progetto di vita a fondamento della loro esistenza; di buttare la vita, di donarla per gli altri fino allo scandalo della croce, perché questa è l’unica via di risurrezione per loro stessi e per l’umanità intera.

Il cammino per realizzare questo incontro è la preghiera o meglio la contemplazione dei Misteri della vita di Cristo così come sono presentati dal Vangelo.

1.3 La distruzione del Tempio, un evento di pura discontinuità rispetto al nuovo Tempio?

Nella visione della spiritualità che emerge all’insegna della discontinuità, mi sorprende l’enfasi che si dà alla distruzione del Tempio come evento di discontinuità, che diventa passaggio a una «spiritualità che cerca e adora Dio e la realizzazione del suo progetto “in spirito e verità”» (Quaderno, p. 18).

Certamente l’epoca del Tempio è terminata con la sua distruzione e il Signore Gesù, il Crocifisso-Risorto, ha preso il suo posto ed è il nuovo Tempio.

Credo però che sia legittimo domandarci se è un caso che il Vangelo di Luca, rivolto ai pagani, comincia nel Tempio con l‘annuncio della nascita di Giovanni Battista (Lc 1,5-25) e termina con i discepoli che «tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio» (Lc 24, 52-53); e se è ancora un caso che secondo lo stesso Vangelo di Luca il ministero del Signore sia inaugurato in sinagoga e in giorno di sabato (Lc 4). Procedendo in questo modo, non si vuole forse sottolineare la continuità dell’esperienza della fede che porta in sé i semi di nuovi e rinnovati raccolti, come avviene per un albero secolare dalle profonde radici, piuttosto che pensare al Signore come a un contestatore del Tempio e delle altre osservanze cultuali della tradizione di Israele?

Un fatto è certo: per penetrare nell’intimità del nuovo e perfetto Tempio che è il Corpo del Cristo Crocifisso-Risorto, il Nuovo Testamento ricorre al complesso mondo dell’antico Tempio e del suo culto. In pratica del vecchio Tempio rimane la sua valenza di metafora rispetto al nuovo.

Basta pensare alla Lettera agli Ebrei, nella quale il tema centrale è il sacerdozio di Gesù ed il conseguente culto cristiano. L'autore rompe gli schemi tradizionali e dà un senso nuovo all'istituzione sacerdotale ebraica. Alla nostalgia di un’istituzione e d’una pratica complesse, l’autore non oppone una dottrina ed un'altra pratica, ma una persona: Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si fa fratello degli uomini. È il grande mediatore superiore a Mosè (3, 16). È il Sommo Sacerdote, paragonabile solamente alla figura eccezionale e misteriosa di Melchisedek (7). È mediatore dell’Alleanza nuova e migliore, annunciata in Ger 31.

Il collegamento tra Gesù vittima e Gesù Sacerdote rappresenta l’apporto più decisivo che la Lettera offre sull’identità sacerdotale di Gesù. L’autore dimostra che Cristo non è stato soltanto una vittima, ma anche Sacerdote, anzi Sommo Sacerdote, e che egli conserva questa posizione per sempre. Quest’obiettivo viene ottenuto, stabilendo un confronto tra il sacerdozio veterotestamentario e il sacerdozio di Gesù mediante la dinamica del compimento tra figura e realtà.

In questa dinamica del compimento non è difficile verificare un elemento di continuità ed uno di discontinuità con l’Antico Testamento: da una parte, infatti, la nozione di sacerdozio mantiene nei due casi la stessa connotazione formale di mediazione; ma dall’altra essa si carica di un contenuto nuovo, poiché la mediazione di Cristo si realizza non in termini rituali (sacrificio distinto dal Sacerdote) bensì personali (sacrificio identico al Sacerdote) e non attraverso un progressivo allontanamento dagli uomini (distacco dalla sfera profana verso quella sacra) bensì attraverso una progressiva ‘assimilazione’ (cf 2, 17) ad essi, che trova il suo punto culminante nella passione e nella croce: è questa la ‘consacrazione’ sacerdotale di Gesù, in quanto è realizzazione piena della mediazione, è il momento cioè nel quale, in Cristo, si realizza la perfetta obbedienza al Padre (cf 5, 8-9; e 10, 4-10) e la perfetta assimilazione ai fratelli (cf 2, 4-18). Nel suo sacrificio Gesù personalizza la volontà di Dio e l’offerta: “Ecco io vengo per fare, o Dio la tua volontà”; è il sacrificio che consacra Lui stesso (5, 9; Gv 17, 9) e può consacrare i suoi, quelli che a Lui si avvicinano.[8]

1.3.1 Azione liberatrice di Dio e culto nel Tempio:

Esodo - Levitico / Via alla liberazione e vita liturgica

La realtà dell’antico Tempio, anche se distrutto, contiene valenze di un’attualità perenne, che ci aiutano a cogliere la centralità della Liturgia nella Storia della Salvezza.

Per rendercene conto basta soffermarci a considerare il ruolo del tempio nell’itinerario biblico dell’Esodo, che ci dà la carta d'identità del Dio della Bibbia, presentandocelo come "Il Dio Liberatore".

L'Esodo, infatti, fa risaltare il fatto che Dio é Dio proprio perché libera. Il suo nome fa storia, e la sua azione si concentra in un gesto di liberazione. Dio ha visto la miseria del suo popolo e interviene in suo favore: "Venne fra la sua gente". Esodo straordinario di un Dio che condivide la sofferenza di un popolo che chiama suo.

Dio parla, Dio salva, Dio crea un popolo. Il passaggio dalla schiavitù alla libertà é presentato dalla Bibbia come una "azione creatrice" di Dio.

Così si può affermare che, mentre il Libro della Genesi narra la creazione del cielo e della terra ad opera di Dio, il Libro dell'Esodo narra la creazione che Dio ha fatto di un "essere libero". Sia la creazione dell’universo e dell'uomo sulla terra, sia la creazione dell'uomo da schiavo a libero, sono opere divine.

Per questo, nella Sacra Scrittura Dio è presentato come creatore sia nel Libro della Genesi, dove si narra la creazione del cielo e della terra, sia nel Libro dell'Esodo, dove si narra la storia della liberazione dell'uomo.

Queste due opere sono eminentemente divine e la potenza di Dio che scende nel mondo, forse ha più difficoltà nel convertire l'uomo da schiavo in libero che nel creare dal niente il cielo e la terra. È vero che questo modo di parlare non esprime adeguatamente la realtà; tuttavia rimane il fatto che per descrivere la creazione, la Bibbia si serve di un capitolo, mentre per descrivere la liberazione dell'uomo, ha bisogno di 14 capitoli dell'Esodo, e solamente dal capitolo quattordicesimo l'uomo passerà, con grande fatica, dall'Egitto al deserto in cammino verso la Terra Promessa.

Quanto più meravigliosa ed immensa sarà ‑ sotto il punto di vista spirituale - l'opera divina di far raggiungere all'uomo la libertà interiore!

Ecco il grande compito dell'uomo, per questo la Mishna afferma: "In ogni generazione, ogni uomo deve considerarsi come se fosse uscito dall’Egitto personalmente. Infatti é scritto (Es 13,8): "Questo è in memoria di ciò che ha fatto Jahvè, perché con la sua mano potente ti ha fatto uscire Jahvè dall'Egitto" (Pesahim,10).

Forse si trova qui la ragione per cui l'ultima parte del Libro dell'Esodo, dopo la conclusione dell'Alleanza (Es 24), si dilunga con insistenza sulla descrizione della pratica del culto divino (Es 25‑31; 35‑40). Considerando con attenzione la narrazione, l’Esodo non si conclude con la entrata di Israele nella Terra Promessa attraverso il Giordano che è narrata nel Libro di Giosuè, ma con l’entrata nel Tempio.

Seguendo questa logica, il libro del Levitico viene immediatamente dopo il libro dell’Esodo, interrompendo la trama storica dei due libri che lo precedono, ed ha carattere quasi esclusivamente legislativo liturgico. Descrive, infatti, dettagliatamente ciò che riguardava i sacerdoti d'Israele, i quali appartenevano alla tribù di Levi, e le prescrizioni che regolavano il culto all'unico Dio da parte del popolo eletto.

Il popolo (e nel suo seno ogni individuo) rimarrà libero nella misura in cui dà il primo posto all'adorazione di Dio. Il Tempio è segno che Egli è presente, e che la sua azione liberatrice continua e garantisce la conservazione delle mete umane raggiunte nel cammino di liberazione.

Il popolo di Dio rimarrà sotto questo influsso benefico e sarà libero, se dà il primato ad un atteggiamento interno di adorazione di Dio, espressa e alimentata attraverso il culto.

Infatti, il culto è un modo regolare e sistematico di realizzare ed esprimere la relazione dell'uomo con Dio secondo "il modello" rivelato all'uomo dallo stesso Dio in tutti i suoi dettagli, per sottolineare la trascendenza divina e la continuità dell'azione salvifica di Dio nella storia. Attraverso il culto il popolo celebra e vive il fatto che Dio è sempre il primo impegnato nella liberazione del suo popolo, che quindi guarda con fiducia al futuro.

1.3.2 Il Tempio nell’epoca della stabilità raggiunta da Israele con la monarchia

Ad un certo momento della storia d’Israele, è costruito e s’impone il Tempio (cf 1Re 5‑9). La tradizione ebraica vede in esso il punto esatto su cui Salomone, fece costruire il primo Tempio (verso il 970 a.C.), circa nove secoli dopo che Abramo accettò di offrire a Dio l’unico figlio del suo amore.

Il Tempio, apparso nell’Esodo legato alla figura di Mosè, appare di nuovo legato al Re Davide nel tempo in cui Israele ha ormai trovato la sua stabilità socio-politica. Per rendersene conto basta prendere in considerazione il primo libro delle Cronache che costituisce una ricapitolazione di tutta la storia del popolo di Dio. Il nucleo del messaggio sta nell’affermare che il vero senso della storia non sta nel senso politico degli avvenimenti, ma piuttosto in quello religioso. Così dopo una lunga introduzione fatta di genealogie, da Adamo fino a Davide (1-9), viene narrata la storia del regno di Davide (10-20) e quindi viene sottolineato il ruolo del re Davide come organizzatore del culto. A lui sono, infatti, attribuite la progettazione del tempio e le disposizioni per l'attività del personale (21-29).

Il Tempio in questa situazione di stabilità è “quel luogo”, “hammaqom”, in cui risiede e si manifesta agli uomini la presenza di Dio. Dalla dimora del suo santo Nome, il Santissimo ascolta ed esaudisce la preghiera, bagna di pioggia la terra, perdona i peccati, concede la vittoria sul nemico, dispensa la sua misericordia anche agli stranieri venuti a causa della grandezza del suo Nome, perché tutti i popoli della terra riconoscano il suo Nome e lo temano, come fa il suo popolo, Israele, e sappiano che il Tempio porta il suo nome (2Cr 6, 32-33). “Il mio Tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli” (Is 56, 7)”[9].

A questo punto della storia d’Israele, il Tempio è il luogo dove l’israelita esce dalla sua profanità e s’incontra direttamente con Dio, e Dio, quasi superando le barriere della sua trascendenza, si mette a disposizione dell’uomo. Il popolo, per mezzo dei suoi pellegrinaggi e delle grandi feste, tutte centrate sul Tempio, esce dalla sua vita normale, s’incontra con Dio, viene purificato, offre i suoi sacrifici per il peccato e per tutto ciò che può aver indebolito l’Alleanza; in virtù di questo contatto con Dio, si rinnova e ritorna alla sua vita quotidiana, con la ferma volontà di essere “se stesso”, cioè il Popolo di Dio nella quotidianità della vita davanti alle Nazioni.

Un elemento importante, unito al Tempio, è l’aspetto di novità, che caratterizza l’incontro con Dio. Infatti, quando il popolo si presenta davanti a Dio nel Tempio, si rinnova. Ma questo rinnovamento non si limita al semplice mettersi in ordine, togliendo gli ostacoli del peccato, ma comporta “qualcosa di nuovo”, che è “quel qualcosa di più”, che il popolo riesce a captare riguardo al Mistero di Dio e che lo lancia verso nuove prospettive, esigenze, conoscenze, cammini e mete. Dio si comunica, e l’Infinito non può essere accolto in una sola volta dal cuore umano, che è finito, ma con capacità di continua espansione. Per questo, Dio, offrendo e chiedendo sempre più, spinge i cuori umani a penetrare sempre più nel suo Mistero.

Per tanto, una volta che Israele ha trovato la sua stabilità, il Tempio si erge come punto di intersezione tra l’essere umano finito e l’Infinito, tra lo spazio sacro e la storia: è «la tenda dell’incontro» tra Dio trascendente che ascolta dal luogo della sua dimora, dal cielo» (1Re 8,27.30) e l’uomo che lo cerca e lo incontra nello spazio sacro ove eleva la sua preghiera e il suo culto. Il Tempio è quindi un grande segno spaziale e fisico, la metafora, di una realtà più profonda e vitale; chi lo frequenta con le dovute disposizioni interiori diviene pellegrino in cerca dell’Approdo finale dell’esistenza umana personale e dell’umanità ed è spinto a perdere l’istinto del possesso; chi lo frequenta anela al cielo e impara ad amare la terra, coglie il piano di Dio sull’umanità ed esce in “strada” pronto a impegnarsi a unire fede ed esistenza, culto e opere, preghiera e giustizia, secondo il costante appello dei profeti.

1.3.3 Il Tempio e il Salterio

Dopo la caduta della monarchia, il Tempio è sostituito dal Salterio[10].

Il Sal 2 propone come tema di fondo del Salterio il tema del regno di JHWH. L’altro grande tema, introdotto già nel Sal 1, è la torah, la Legge di Dio. Torah (Sal 1) e regno (Sal 2) sono inscindibili, come è anche nel Padre nostro: « Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ». Il regno di Dio si realizza là dove si compie la sua volontà, cioè dove si vive secondo la legge di Dio. Il Sal 119 è il canto della torah, uno dei monumenti più caratteristici della pietà israelita alla rivelazione della volontà divina, finalizzata a dare la vita al popolo. La stessa divisione del Salterio in cinque libri è chiaramente voluta come imitazione della torah mosaica (il Pentateuco), e la tradizione ebraica attribuisce a Mosè i Salmi 90-100. I Salmi, per tanto, sono considerati come un piccolo Pentateuco, una piccola torah.

Dopo la caduta della monarchia e durante l’esilio, Israele può ritrovare la sua identità ritornando alla torah di Mosè. Israele non ha più il Tempio o è lontano da esso, ma in questa situazione gli rimane la torah, e siccome la torah di Dio è difficile da imparare a memoria, il Salterio offre un condensato di essa, più facile da imparare. Allora il Salterio diviene il sostituto del Tempio; la preghiera dei Salmi è il santuario, dove il salmista, costretto a vivere lontano dal Tempio, trova il luogo del rifugio in “Dio”, dove fa esperienza della presenza di Dio, tanto che egli può dire a Dio: «Tu abiti le lodi (tehillôt) di Israele» (Sal 22,4).

Gesù, venuto tra i suoi, fece l’esperienza di non essere accolto (cfr. Gv 1,11), fece l’esperienza del profugo e del rifugiato. Dovette fuggire dal Tempio, perché volevano prenderlo per lapidarlo (cfr. Gv 10.40-42). E in fine venne crocifisso lontano dal Tempio fuori le mura di Gerusalemme. Tuttavia, Lui che predisse la distruzione del Tempio, nella sua vita di nomade e di rifugiato e nel dramma della sua Passione ha trovato rifugio nel Santuario dei Salmi fino al momento della sua morte.

1.3.4 Superamento della realtà spaziale e fisica del Tempio

La realtà fisica e spaziale del Tempio viene progressivamente superata e trova la sua definitiva realizzazione nel Tampio di pietre vive. La Presenza di Dio, infatti, si sposta, si estende continuamente: dalla tenda nel deserto al Tempio di Gerusalemme, dal tempio di Gerusalemme al corpo di Cristo, dal corpo di Cristo alla Chiesa suo Corpo mistico e al Corpo del singolo battezzato, in cui Cristo abita per la fede e lo consacra Tempio dello Spirito Santo.

Il passaggio dal Tempio di pietre al Tempio di pietre vive avviene nel Mistero dell’Annunciazione. Dall’incontro dell’Ecce ancilla di Maria con l’Ecce venio di Gesù (Eb 10,9), cioè del Verbo che bussa alla sua porta, avviene l’evento dell’Incarnazione: Maria, “spazio vitale donato dalla terra al cielo”, diventa madre e comincia a tessere nel suo grembo la carne al Verbo di Dio. Sono così superati definitivamente i limiti della riduzione della presenza divina circoscritta all’area del Tempio, giacché «il Verbo si fece carne e pose la sua tenda [tempio] in mezzo a noi». (Gv 1,14).

A partire da questo evento l’uomo diventa «il luogo di Dio» e Maria di Nazaret è la prima persona che viene fatta Tempio del Dio vivente sotto l’azione dello Spirito Santo, e alla quale vengono dischiusi i segreti della vita trinitaria. In Maria è prefigurato il cammino e la meta che attende ogni vivente: l’assunzione dell’umano, di tutto l’umano, nel divino.

Il Tempio di pietre vive comincia, pertanto, con Maria, divenuta, per dono di Dio, Madre del Signore, terra del cielo, «icona e personalità corporativa del popolo dei credenti perché è la Figlia di Sion, l’Israele santo da cui è nato il Messia, ed è anche la Chiesa, la comunità cristiana che genera figli al Signore sotto la croce» (Enzo Bianchi, Dare senso al tempo, pp. 137-139).

1.3.5 Dalla Vergine Maria nasce Gesù, nuovo e definitivo Tempio

Nel N.T., la persona di Gesù, Cristo e Signore, ha la stessa funzione che aveva il Tempio per gli Israeliti: Egli è il vero Tempio (Gv 1,14; 2, 19-22).

“All’inizio del grande shabbath di Pesah, quando Gesù in croce mise il suo spirito nelle mani del Padre, il velo del Tempio si squarciò. Il suo corpo prezioso (tutta la sua umanità offerta in dono) è allora misteriosamente incorporata al Tempio, diventa pietra di carne, roccia spirituale, ricettacolo della Shekhinah. Il Tempio è il suo corpo, e il suo corpo è vero e proprio Tempio, luogo di culto”[11].

Il nuovo Tempio, per tanto, è anzitutto un Corpo dato: «Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Il Volto di questo Corpo è la perfetta Icona del Padre: «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9).

Il Cuore che palpita in questo Corpo, è il simbolo della suprema Kenosi divina, tabernacolo di carne della Misericordia che esprime il Mistero della Passione-Morte-Risurrezione. È il Cuore del Signore Gesù che ci inviata a trovare “ristoro” in Lui e a imparare da Lui: «Venite a me …, e io vi darò ristoro … Imparate da me che sono mite e umile di Cuore» (Mt 11, 28-30).

Per imparare da Lui, ci indica il segreto del suo successo, cioè la sua piena dipendenza dalla volontà del Padre: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Gv 4, 34).

Il Cuore ch palpita in questo Corpo è il Cuore del Signore Gesù, che si identifica con le sofferenze e le necessità degli esseri umani e in particolare con gli oppressi ed esclusi dalla società (Mt 25, 21-46). Siamo così di fronte alla Teofania e Cristofania nell’oppressione, che possiamo considerare come un’ulteriore estensione del Tampio di pietre vive, bisognose di rigenerazione.

Attratto dalla visione di questo Tempio, cioè dalla Teofania e Cristofania nell’oppressione, san Daniele Comboni intraprende il suo itinerario missionario verso l’Africa Centrale come un autentico pellegrinaggio verso questo Santuario, in cui il suo amore a Cristo Redentore e al prossimo si fondono “in una cristofania nel nero oppresso”[12], dalla quale gli giunge chiarissima la chiamata ad essere strumento di liberazione della Nigrizia. E morirà crocifisso con Cristo in questo Santuario, radicato nella certezza di essere “una pietra nascosta sotterra che forse non verrà mai alla luce, e che entra a far parte del fondamento di un nuovo e colossale edificio, che solo i posteri vedranno spuntare dal suolo…» (S 2701).

1.3.6 Il Tempio metafora dell’Eucarestia

Il Tempio non è solo metafora dell’Incarnazione, che inaugura il nuovo e definito Tempio, ma anche dell’Eucaristia[13]. L’Eucaristia, infatti, è l’ultimo atto dell’Incarnazione, l’apice della costruzione del nuovo e definitivo Tempio che è la persona di Gesù, Cristo e Signore, e traduce meravigliosamente il legame che Dio vuole stabilire con l’umanità intera. In essa la conversione della sostanza del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo è il segno che ci fa meglio comprendere la realtà, il senso profondo dell'Incarnazione.

L’Eucaristia, infatti, costituisce la continuazione e la dilatazione dell’Incarnazione: ciascuno di noi è «un piccolo universo in cui l’Incarnazione si attua ... con un'intensità e delle sfumature incomunicabili» (cf Teilhard de Chardin, La messa sul mondo, Queriniana, Brescia 1990). In questo senso l’Eucaristia si pone quindi sia come punto culminate dell’azione di Dio verso l’uomo, sia come punto culminate dell’incontro dell’uomo con Dio. Tutti gli aneliti della creatura verso il suo Principio e il suo Approdo hanno quaggiù piena risposta in questo santo Segno, in questo Santo dei Santi.

Il Tempio in cui siamo introdotti e il Dio che vi adoriamo è il Dio-fatto-carne, la cui "carne" si è fatta "pane" per la vita del mondo. Egli non è solo il Dio che si è dato per noi, ma che ci ha assicurato che sarebbe rimasto sempre con noi.

Dimensione cosmica dell’Eucaristia

Ma, alla luce dell'Incarnazione e della sua dilatazione e continuazione nell’Eucaristia, l'intero Cosmo assurge a una dimensione divina e riacquista un carattere sacramentale. Così la materia e la vita raggiungono un dinamismo e una potenzialità che si esprimono nel Corpo e nel Sangue del Signore. «Adoro un Dio palpabile ... », afferma Teilhard de Chardin. Gli fa eco il cardinale C. M. Martini quando scrive che l'Eucaristia è «comunione di vita con l'essere e con tutti gli esseri, è il luogo in cui il creato e la sua storia passano dal sesto al settimo giorno della creazione, quando Dio sarà tutto in tutti».

La celebrazione eucaristica offre l'umanità e il Cosmo al fuoco dello Spirito santo che trasforma il tutto in nuova creatura. La Messa è quindi l'evento con il quale il Verbo incarnato "prende corpo" nell'umanità e nel Cosmo. Attraverso di essa, viene restituito all'uomo e alla materia il suo originario carattere sacramentale, ossia di realtà che contiene e manifesta il sacro, il divino.

Le conseguenze sul piano esistenziale ed ecologico di questa visione sono decisive per il pieno compimento dei destini umani, in quanto aiutano a superare un rapporto desacralizzante con la persona propria e altrui e a rapportarsi con il creato in modo rispettoso e non in spirito di dominio e di sfruttamento.

L'umanità e tutta la creazione diverranno in tal modo la fidanzata/sposa condotta alle eterne nozze dell'Agnello. Si tratta di un insegnamento così ripreso dal Vaticano II: «Un pegno di questa speranza e un viatico per il cammino il Signore lo ha lasciato ai suoi in quel sacramento della fede nel quale degli clementi naturali coltivati dall'uomo vengono tramutati nel corpo e nel sangue glorioso di Lui, come banchetto di comunione fraterna e pregustazione del convito del cielo» (Gaudium et pes, 38).

Il processo di cristificazione dell'umanità e del cosmo ha il suo avvio a partire dalla risurrezione di Cristo e viene riproposto, attualizzato e vissuto sacramentalmente attraverso il banchetto eucaristico. Un frammento di “materia" si trasforma in "corpo" del Signore e quanti se ne nutrono diventano "con corporei" di Cristo.

Nella tradizione dell'Oriente cristiano si parla di "liturgia cosmica" per porre in rilievo come i sacri riti culminanti nell'eucaristia coinvolgano l’umano e il divino, il mistico e il cosmico, il temporale e l'eterno.

Il Vaticano II insegna che «con il genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente congiunto con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente restaurato in Cristo» (Lumen gentium, 48). Infatti «Dio intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo in una nuova creazione» (Apostolicam actuositatem; 5), così che «l'intera pienezza del mondo si trasforma nel corpo del Signore e nel tempio dello Spirito santo» (Lumen gentium, 17).

Ora, è con l'eucaristia che si attua la trasformazione cristica del cosmo, in quanto il mondo intero è fatto oggetto di un processo di rigenerazione (palingenesi), del quale l'uomo è il sacerdote: riceve il mondo come dono che "custodisce e coltiva"; e lo restituisce a Dio come un'offerta che sostanzia il suo culto. Il creato è l’ “Ostia totale", costituita dal "pane" delle nostre azioni e dal "vino" delle nostre fatiche, del nostro sacrificio delle nostre sofferenze: «Su ogni vita che in questo giorno germinerà, crescerà, fiorirà, maturerà, ripeti: Questo è il mio Corpo. E su ogni morte che si prepara a rodere, a guastare, a stroncare, ordina (mistero della fede per eccellenza!): Questo è il mio sangue», scrive Pierre Teilhard de Chardin, che aggiunge: «Al contatto della sostanziale Parola, l’Universo, immensa Ostia, è diventato Carne» del Cristo cosmico. […]

Pietro Parente, parlando dell'esperienza eucaristica nei mistici, nota: «L'ostia nella sua piccola orbita racchiude l'universo visibile e invisibile, l'umano e il divino, il tempo e l'eternità».

Questa visione, cara all'Oriente cristiano, è stata ripresa da Giovanni Paolo II nell'Orientale lumen (2 maggio 1995), dove parla della «potenzialità eucaristica del mondo creato: esso è destinato a essere assunto nell'eucaristia del Signore, nella sua Pasqua presente nel sacrificio dell'altare» (n. 11).

L'intero mondo creato ha dunque una vocazione mistica, una destinazione eucaristica: è convocato a farsi eucaristia, perenne rendimento di grazie e incessante inno di gloria a Dio per essere uscito dalle sue mani ed essere stato assunto nel disegno salvifico di rigenerazione universale. Ripetiamolo: con l'eucaristia il mondo è accolto come un dono divino e viene restituito a Dio come offerta sacra.

1.3.7 L’antico Tempio e la persona umana

Paolo coglie un parallelo fra l’antico Tempio e l'uomo: "Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi?": 1 Corinzi 3,16.

Come Dio aveva anticamente stabilito la sua dimora nel Tempio, così oggi lo Spirito Santo dimora nell'uomo. Paragonando l'uomo al Tempio, viene messa in risalto la visione unitaria e tricotomia della persona umana, che è tipica della Bibbia e ripresa dai padri della Chiesa Orientale. In questa visione viene completata la dicotomia filosofica (corpo-anima) con la tricotomia teologica (spirito-anima-corpo). La Bibbia, infatti, non fa mai confusione fra lo spirito e l’anima, come se i due termini fossero sinonimi, e ha quindi una visione tricotomica dell’uomo: concepisce l’uomo come un essere tripartito: spirito, anima e corpo.

Paragonando l'uomo al Tempio, si può vedere chiaramente come i tre elementi costitutivi dell'uomo risalgano alla struttura del Tempio.

Sappiamo, infatti, che il Tempio di Gerusalemme era diviso in tre parti. La prima era rappresentata dal cortile esterno (o vestibolo) che era visibile a tutti e visitato da tutti. Più internamente c'era il Santo (il Luogo Santo), nel quale soltanto i sacerdoti potevano entrare per offrire a Dio olio, incenso e pane. Si trovavano abbastanza vicino a Dio, ma non proprio a contatto con Lui, perché stavano ancora al di qua della cortina e quindi non alla presenza immediata di Dio. Dio abitava più internamente, nel Santo dei Santi (il Luogo Santissimo), dove nessun uomo poteva entrare. Benché il Sommo Sacerdote vi potesse entrare una sola volta all'anno, questa disposizione stava a indicare che nessun uomo poteva entrare nel Santo dei Santi prima che la cortina fosse strappata.

Anche l'uomo è il Tempio di Dio, ed è composto di tre parti. Il corpo è come il cortile esterno, con la sua vita esteriore, visibile a tutti. È lì che l'uomo dovrebbe ubbidire a tutti i comandamenti di Dio. È lì che il Figlio di Dio si sostituisce all'uomo e muore per tutte l'umanità.

Più internamente c'è l'anima dell'uomo che costituisce la vita interiore della creatura umana e che comprende le emozioni, la volontà e l'intelletto. Tale è il Santo dell'uomo rigenerato, poiché il suo amore, la sua volontà e il suo pensiero sono pienamente illuminati per essere in grado di servire Dio come faceva l'antico Sacerdote.

Più interiormente, oltre la cortina, si trova il Santo dei Santi in cui nessuna luce umana è mai penetrata e che nessuno sguardo umano ha mai sfiorato. È la "dimora segreta dell'Altissimo", l'abitazione di Dio. Non può essere raggiunto dall'uomo se Dio non strappa la cortina. È lo spirito dell'uomo. Questo spirito sta di là della coscienza dell'uomo e al di sopra della sua sensibilità. È qui che l'uomo si unisce a Dio ed entra in comunione con Lui.

Non c'è nessuna luce nel Santo dei Santi, perché Dio vi dimora. La luce del Santo è fornita dal candelabro dalle sette braccia. Il cortile esterno sta alla luce del giorno. Tutte queste cose servono come illustrazione e sono l'ombra della realtà di una persona rigenerata. Lo spirito è come il Santo dei Santi, permeato della presenza di Dio, dove tutto avviene per fede, di là della visione, della comprensione riguardanti sia il mondo delle idee, sia la realtà materiale. Il corpo è paragonabile al cortile esterno, chiaramente visibile a tutti. Le azioni del corpo possono essere viste da chiunque.

L'ordine in cui Dio ci presenta questa realtà è perfetto: "lo spirito, l'anima e il corpo" (1Tessalonicesi 5, 23). Non è detto "anima, spirito e corpo", oppure "corpo, anima e spirito". Lo spirito è la parte preminente e quindi è menzionato per primo. Il corpo è la parte inferiore e quindi è menzionato per ultimo. L'anima sta in mezzo ai due e quindi è menzionata per seconda. Conoscendo l'ordine stabilito da Dio, possiamo apprezzare la saggezza della Bibbia, quando paragona l'uomo al Tempio e l'uomo riguardo sia all'ordine, sia ai valori.

Tutto il servizio nel Tempio si svolge secondo la rivelazione che avviene nel Santo dei Santi. Tutte le attività nel Santo e nel cortile esterno sono regolate dalla presenza di Dio nel Santo dei Santi. Questo è il punto più sacro, verso il quale convergono i quattro angoli del Tempio. Possiamo avere l'impressione che nulla avvenga nel Santo dei Santi, perché l'oscurità è totale. Tutte le attività si svolgono nel Santo. Anche le attività del cortile esterno sono controllate dai sacerdoti del Santo. In realtà, tutte le attività del Santo sono dirette dalla rivelazione che avviene nel silenzio e nella pace del Santo dei Santi.

Non è difficile intuire l'applicazione spirituale di quest'ordine di cose. L'anima, l'organo della nostra personalità, è composta dalla mente, dalla volontà e dalle emozioni. Sembra che l'anima controlli tutte le nostre azioni, in quanto il corpo ne segue le indicazioni. Prima della caduta, tuttavia, l'anima, nonostante le sue molte attività, era governata dallo spirito. E questo è l'ordine che Dio vuole ancora oggi: prima lo spirito, quindi l'anima e infine il corpo. (Watchman Nee).

1.3.8 La liturgia del Nuovo Tempio libera energie d'amore

Il Vangelo è la vera forza di pace

Andrea Riccardi si domanda: - Come essere cristiani, uomini di pace in un mondo sempre più segnato da guerre e violenza?

La sua risposta ci ricorda che l’adorazione di Dio “in spirito e verità” consegue nella celebrazione liturgica un’espressione imprescindibile:

«I cristiani che entrano in questo secolo sono chiamati a rinnovare la loro fede con l'ascolto della parola di Dio, con la preghiera, con la liturgia. Da qui bisogna sempre ripartire. Questo è il cuore della vita cristiana [...]. Liturgie belle, significative, che celebrano il mistero della presenza di Dio in mezzo a noi, sono già una rottura di quel clima di impotenza e di pessimismo di cui parlavo. La liturgia libera energie d'amore. Questo avviene in misura maggiore di quanto possiamo credere e di quanto la nostra pastorale possa pensare o programmare. Per questo la celebrazione liturgica dev'essere sempre bella, espressiva della realtà di Dio che entra nel nostro mondo. La preghiera e la liturgia ci liberano dalla rassegnazione di fronte alle montagne di odio e di incomprensione, da quel clima di impotenza che poi, alla fine, genera solamente il pensare a sé, magari in maniera rassegnata.

In assenza della speranza finisce per dominare il vangelo di questo mondo, quello dell'amore per se stessi....»[14].

Il significato della Liturgia nella vita spirituale del cristiana e il suo ruolo nell’evangelizzazione è delineato con chiarezza da Segundo Galilea nel suo libro «Affascinati dal suo splendore. Contributo alla spiritualità della bellezza», Ed. Messaggero 2005, pp. 69-71; 81-88.

1.4 Il Pastore “bello”

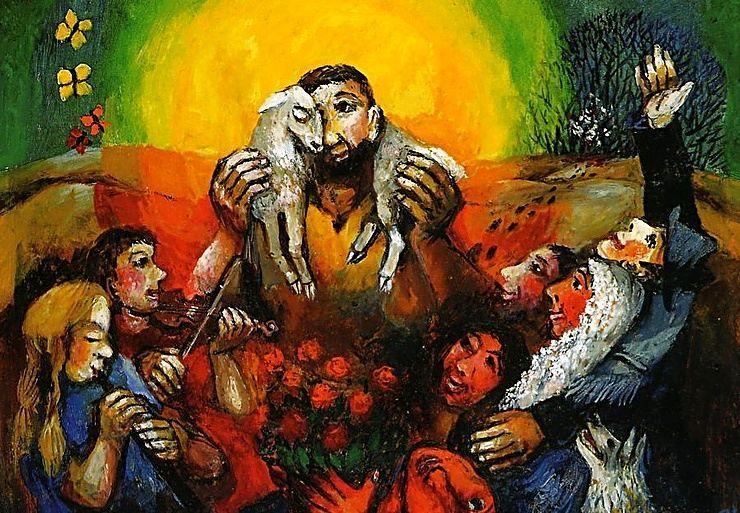

Mi sorprende anche la presentazione di Gesù, Pastore “bello” (Quaderno, pp. 41-49): mi sembra una presentazione “frizzante”, in cui il Pastore “bello” appare molto benevolo e liberale, che ti coinvolge nella sua passione per il mondo anche fino al martirio… Ma nella relazione Pastore-discepolo non appare alcuna mediazione di tipo sacramentale o ecclesiale (Quaderno p. 40), dimenticando per completo il cap. 21 di Giovanni, che certamente non avalla il clericalismo ma neppure spazza via la mediazione dei pastori istituti, aprendo la via ad una chiesa o chiese di base libere dalle pastoie del Vaticano[15].

Nel cap. 21 di Giovanni, che può essere definito «gli Atti degli Apostoli» secondo il Quarto Vangelo, « la missione consiste nel fatto che Gesù consegna a Pietro i suoi agnelli e le sue pecore. Egli non dice: "Prendili, te li regalo, sono tuoi!". Come YHWH diceva a Geremia: "Ecco, metto le mie parole sulla tua bocca" (Ger 1,9), così Gesù dice: "Pasci tu il mio gregge!", "Ti invio a compiere una missione per il mio gregge, che resta mio". E lo dimostra proprio qui con il guidare dalla riva del lago una grande pesca di pesci, fatta dai discepoli sotto la guida di Pietro. Se questi viene confermato pastore, il Signore rimane l'arcipastore (tarchipoimên: 1Pt 5,4) che guida i pastori della Chiesa. Questi, poi, non ricevono il potere di spadroneggiare sul gregge di Dio, ma sono mandati a farsene modelli di zelo disinteressato e diligente (1Pt 5,1-3). La Chiesa non è una democrazia, perché è di Dio e Gesù Cristo ne è l'unico "Bel Pastore (ho poimên ho kalos)" (Gv 10,1-18). Quando in essa coloro che hanno il ruolo di governare, rinunciano e abdicano al loro compito, e quelli che devono obbedire si arrogano il compito di esercitare l'autorità, il risultato è una grande confusione per gli uni e per gli altri. L'esercizio dell'autorità nella Chiesa, però, è di tutt'altra natura che nel mondo: "Voi però non così..." (cfr. Mt 20,25-28).

Tutta la novità e la creatività della Chiesa, che è poi la forza che lo Spirito le concede, dovrebbe consistere, a seconda anche delle stagioni e delle civilizzazioni in mezzo alle quali si trova a vivere, nell'inventare dei modelli convenientemente aggiornati per esprimere questa presenza di una istituzione di primato di servizio, che non abbia nulla di mondano, ma sempre ricordi la lavanda dei piedi del Signore (Gv 13,12b-17)[16].

1.5 LECTIO DIVINA e possibili strumentalizzazioni ideologiche della parola storica di Dio

La Bibbia non è manipolabile a nostro piacimento e secondo i nostri interessi e quindi esige rispetto assoluto nella sua integralità. Dio non ha parlato a temi, ma nella storia e a più riprese. La Bibbia è prima di tutto Parola di Dio per comunicarci la vita; le idee che essa ci trasmette sono subordinate a questa finalità.

Per tanto, nella Lectio divina, il primo passo da fare non è cercare idee e suggerimenti importanti per il nostro agire immediato, non è tentare qualunque attualizzazione a partire dalla Parola di Dio, ma raccoglierci, oggi e qui, come soggetti pronti a incontrare liberamente il Signore, colui che è il Soggetto primo della Storia, della Parola e della Chiesa in cui viviamo, come lo è pure della nostra storia e della nostra esistenza. Ciò è possibile se il cristiano intende la sua fede come “un pellegrinaggio esistenziale nella storia e nella Terra del Santo, per aggiungersi al popolo dell’alleanza. Tale pellegrinaggio, fatto «in Spirito», cioè in forza dello Spirito Santo, è ancora più reale del viaggio fatto solamente con il corpo nei Luoghi Santi. La Lectio divina, infatti, è « la lettura continua di tutte le Scritture, di cui ogni libro e ogni sezione viene successivamente letta, studiata e meditata, compresa e gustata, mediante il ricorso al contesto di tutta la rivelazione biblica, Antico e Nuovo Testamento. Questo è ciò che la Chiesa chiede a tutti i cristiani»[17].

Proporre, per tanto, una «nuova evangelizzazione» o una «lettura contestualizzata della Parola di Dio» significa superare la proposta di un evangelo impoverito delle Scritture e della fede d'Israele, o di un vangelo ridotto a qualche sua «dimensione». La novità di una "nuova evangelizzazione”, l’efficacia della “contestualizzazione della Parola di Dio” nel mondo di oggi «consiste nel ritornare con Elia dai molti «Carmeli» e dai «monti di Bashan», che si ergono a metà strada dei nostri sincretismi idolatrici, fino al monte Oreb, al Sinai, dove il Signore Dio ha cominciato per primo, per giungere poi con lui al Sion (cf. Sal 68). E ripartire, quindi, verso gli estremi confini della terra, cominciando da Gerusalemme (cf. Lc 24,47; At 1,8), che Dio ha scelto a sua dimora, e dove ha fissato per sempre il suo santuario nel corpo di Gesù Messia e Signore, il Figlio crocifisso e glorioso, l'Agnello immolato e il Leone della tribù di Giuda, il Germoglio e la Stirpe di Davide, la stella luminosa del mattino (cf. Gv 2,21-22; 4,21-26; Ap 5,5; 21,22-23; 22,3.16)[18].

Al centro della Bibbia, per tanto, c’è la Croce di Gesù e la sua Resurrezione. Per mezzo del pellegrinaggio «in Spirito», cioè della lettura orante della Bibbia, comprendiamo chi è Gesù Cristo per noi, e come partecipiamo nella sua morte e camminiamo con Lui verso la Risurrezione. Progredendo in questo pellegrinaggio, nasce in noi «lo stupore e la meraviglia nello scoprire il “proprio qui” della presenza di Cristo, sinonimo del “proprio ora” e del “proprio vero”, già donato a noi, prima ancora di chiederlo. Occorre riscoprire il senso della contemporaneità di Cristo, per non ridurlo a fatto di cronaca storica, mentre invece, è una realtà da vivere»[19].

Il pellegrinaggio «in Spirito» insegna ad evitare il pericolo di camminare molto imboccando il primo sentiero che capita, o senza meta, o stando interiormente fermi, oppure di muoversi solo moralmente o volontaristicamente.

L’esempio di san Daniele Comboni

San Daniele Comboni ci offre un illuminante esempio di pellegrinaggio esistenziale nel mondo biblico[20], arricchito dall’«intermezzo» del pellegrinaggio fisico in Terra Santa[21].

Le maggiori biografie danno una breve notizia del pellegrinaggio di Comboni a Gerusalemme, avvenuto tra il 29 settembre e il 16 ottobre del 1857, facendo riferimento a quanto lo stesso Comboni racconta nelle lettere che, durante quel viaggio, scrisse ai suoi genitori, al cugino Eustachio Comboni, e ad altri amici e conoscenti (S 27 - 131).

Daniele Comboni vive con intensa commozione questo viaggio in Terra Santa, dove tutto gli richiama alla mente la Parola di Dio, il Verbo e la sua carne. Egli vuole contemplare ogni angolo, toccare ogni pietra, ascoltare e meditare la Parola in essa racchiusa. Il suo stato d'animo, i suoi sentimenti, così come egli stesso li descrive, non sono molto lontani da quelli di ogni pellegrino di tutti i tempi e di chiunque desidera toccare con mano la Parola-Terra, la geografia-popolo, il Verbo-carne.

Così egli descrive l'apparire di Gerusalemme ai suoi occhi: "Oh! La grande impressione, che mi fece Gerusalemme! Il pensiero che ogni palmo di quel sacro terreno segnava un mistero mi facea tremare il piede", e d'intensa commozione è la descrizione che fa del Santo Sepolcro, che «è il primo Santuario del mondo», della grotta di Betlemme, del monte Sion, dove - egli scrive - «gli Apostoli si divisero fra loro il mondo che doveano evangelizzare». Comboni non ha dubbi: la Gerusalemme celeste sarà la Gerusalemme terrena trasfigurata: "Io diedi uno sguardo a questa valle, la passai pel lungo e pel largo più volte; e sarà egli qui, dicea fra me stesso, ove sarò giudicato un dì dall'eterno Giudice? Qui si congregheranno tutti i popoli della terra nel giorno finale? Qui si emanerà l'inappellabile sentenza di eterna vita, o di eterna morte per tutti quelli che furono, sono, e saranno! Qui la terra spalancherà le sue profonde voragini per ingoiarvi i reprobi nell'inferno, da qui voleranno gli eletti al cielo?».

Il pellegrinaggio in Terra Santa marca la vita missionaria di san Daniele Comboni e diviene l’Icona del suo camminare missionario. Comboni che “visita” la Terra Santa si manifesta chiaramente “visitato” dai misteri della vita di Cristo celebratisi in quei luoghi. Quel Dio che da sempre ha pensato ciascuno di noi (cf Ef 1,4) e ha eletto Daniele con una sua particolare vocazione “a strumento per portare il suo Nome fra gli Africani” (cf At 9,15-16), per mezzo del pellegrinaggio in Terra Santa lo introduce in quegli “stati del Cuore di Cristo” che lo Spirito, a suo tempo, gli farà rivivere ed assumere. I suoi viaggi apostolici, i viaggi di animazione missionaria, la sua stessa morte alla fine del suo pellegrinaggio missionario, sono illuminati da questo pellegrinaggio. Un segno chiaro di ciò lo troviamo nella “Lettera pastorale” per la consacrazione del Vicariato al Cuore di Gesù, dove Comboni ricapitola l’esperienza del pellegrinaggio nei battiti di quel «cuore divinizzato per l’ipostatica unione del Verbo con l’umana natura» (cf S 3323).

Come Gesù, che viene dal Padre e al Padre ritorna, è il pellegrino per eccellenza, che porta a compimento l’opera della salvezza passando per Gerusalemme; come i viaggi a Gerusalemme hanno maturato la vocazione di Maria, di Giuseppe e degli Apostoli; così il “pellegrinare cristiano” verso Gerusalemme ha maturato la vita cristiana e l’impegno missionario di tanti altri cristiani e dello stesso D. Comboni.

La mèta ultima, infatti, di ogni azione missionaria è Gerusalemme. Ora il Comboni potrà, insieme ai suoi compagni, dare inizio alla missione, «cominciando da Gerusalemme» (Lc 24, 47). Così «per caso», Daniele Comboni ha posto l'ultimo tassello indispensabile e imprescindibile alla sua preparazione missionaria, alla sua opera di evangelizzazione: conoscere, ripercorrere e innestarsi nelle radici storico-geografiche ed etniche, a cui la Parola è, per disegno di Dio, indissolubilmente ancorata, affinché sia possibile annunciarla in ogni altro contesto e cultura, senza correre il rischio, come a volte avviene, di trasformarla in un'ideologia slegata da quella terra, da quel popolo e da quella carne che Dio ha scelto per rivelarla agli uomini. In questo senso Comboni sarà chiamato, come missionario e vescovo della Chiesa di Dio che è in Africa, ad annunciare il Vangelo contestualizzandolo nella realtà della «nigrizia». Tale operazione sarà possibile e feconda perché per sempre, nel suo cuore e nei suoi occhi, la parola di Dio rimarrà legata a quei luoghi, a quelle pietre, a quella terra divenuta santa in virtù di colui che è Santo. Questa parola è la luce per i suoi passi nel pellegrinaggio centro-africano; un cammino segnato dall’esperienza della Croce, ma animato dalla fede in quella Pasqua universale che prepara la Città di Dio.

Scrive a questo proposito il gesuita padre Francesco Rossi de Gasperis: «La parola di Dio, rivelata nella Bibbia, non esiste mai in sé, non va mai interpretata in un vuoto, astratta dal contesto culturale del tempo storico, che è proprio di ogni testo. Questo è particolarmente importante, dal momento che la nostra lettura non potrà e non dovrà nemmeno prescindere dal nostro contesto storico-culturale di lettori odierni. Questa nostra contestualizzazione però dovrà essere sempre la seconda, mai la prima. La nostra attualizzazione della Parola deve essere sempre preceduta da una nostra incessante inculturazione nel suo mondo culturale, nel suo vocabolario e nella sua teologia. Tenendo conto di ciò, dovremmo stare bene attenti a non pensare che il testo biblico sia disponibile a essere attualizzato nei nostri contesti culturali, prima di averlo compreso e interpretato nei contesti propri, dai quali è indivisibile. La mancanza di questa cura previa è all'origine, anche ai nostri giorni, di gravi strumentalizzazioni ideologiche della parola storica di Dio, che è consegnata nelle Scritture d'Israele e della Chiesa».

Comboni non vuole che l'esperienza sua, e dei suoi due compagni, rimanga un episodio singolo e d'eccezione; quanto ha imparato in questo suo pellegrinaggio è un tesoro da condividere e così, qualche anno dopo, invia due missionari a compiere un pellegrinaggio in Terra Santa, « per attingervi sulla Tomba del Salvatore e alla Greppia di Gesù Bambino la forza necessaria per sacrificare tutta la loro vita per la salvezza e la conversione degli sfortunati figli di Cam dell'Africa interna» (S 2002).

Ogni azione evangelizzatrice ha inizio qui, a Gerusalemme - sembra dire Comboni - nella radice della Chiesa giudeo-cristiana degli Apostoli, da cui ogni Chiesa pellegrina nel mondo trae la sua origine e fondamento, e solo partendo da Gerusalemme sarà possibile annunciare il vero Evangelo a tutte le genti, nel rispetto della lingua, della storia e della cultura di ciascuna nazione.

Alla luce di questa affermazione teologica, il pellegrinaggio di Comboni in Terra Santa, prima di arrivare in terra di missione, acquista un significato profondo, valido per l'azione evangelizzatrice di tutti i tempi, di ieri come di oggi[22].

La riscoperta del senso profetico di questo «casuale» viaggio del Comboni è uno degli elementi fondanti del Cenacolo missionario comboniano, ultima realtà religiosa missionaria che, ispirandosi al carisma di san Daniele Comboni, fonda la propria identità e la propria peculiare azione evangelizzatrice nell'essere e nel chiamarsi «Cenacolo», rifacendosi a quanto lo stesso Comboni scriveva: «Desidero che i miei missionari siano come un piccolo Cenacolo di apostoli per l'Africa, un punto luminoso che manda fino al centro della Nigrizia altrettanti raggi [...] e questi raggi che splendono insieme e riscaldano, necessariamente rivelano la natura del Centro da cui emanano». Fedeli all'itinerario del viaggio di Daniele Comboni in Terra Santa, noi pensiamo che il suo «Cenacolo comboniano» chieda di essere compreso in continuità con la realtà del Cenacolo storico di Gerusalemme, dove, come il Comboni aveva scritto, «gli Apostoli si divisero fra loro il mondo che doveano evangelizzare», punto di partenza e di ritorno di ogni azione missionaria. Cenacolo, dunque, come espressione del permanente legame con la concreta Chiesa giudeo-cristiana di Gerusalemme, la Qehillah apostolica degli Atti degli apostoli, madre di tutte le chiese, nella convinzione che solo la costante riscoperta delle radici della fede cristiana possa aprire la strada, senza cadere in facili ideologismi o sincretismi, a una nuova evangelizzazione e a concreti cammini ecumenici e inter-religiosi di inserimento, condivisione e dialogo.

II. ERMENEUTICA DELLA “CONTINUITÀ EVOLUTIVA”

Leggendo il Quaderno n.4, si nota che nella ricerca di rinnovamento del carisma e della missione viene adottata anche l’ermeneutica della “continuità evolutiva”, che secondo me è il cammino appropriato al rinnovamento della nostra vita spirituale. Infatti, la ricerca di rinnovamento del carisma e della missione nella continuità non intacca il tessuto ecclesiale, non frammenta la Chiesa in momenti tra un “prima” e un “dopo”, ma vede in essa un unico Soggetto di fede che cammina nel tempo e viene dall’alto, ci porta verso l’alto, nella vita eterna.

Quando si parla di vita eterna non si tratta di disprezzare ciò che è terreno, bensì di aprirsi più in profondità alla speranza teologale, di impegnarsi a rinnovare la terra non a partire da un avvenire forgiato da un “pensiero forte”, ma a partire dall’Eterno.

L'orizzonte in cui Comboni scopre e vive il carisma, è proprio l'eternità, intesa come esperienza profonda, dinamica e perseverante del MISTERO DI DIO.

Infatti, in Comboni, il carisma nasce ed è apertura verso l'eternità, cioè verso il Mistero di Dio-Trinità. Perdendo di vista l’eternità, il carisma è ridotto a semplice attività filantropica e perde lo slancio divino della sua origine e il suo significato ultimo, per cui il missionario è il primo a rimanere esposto ad una specie di vuoto e isolamento intollerabile (cfr. Regole 1871., Cap. X).

“La forte e straordinaria presenza della beata Trinità in Comboni, (come appare all'inizio del Piano), divenne sorgente della sua apertura e spinta missionaria, e così diventò servizio, ministero fino al martirio a quelli che per lui parvero i più poveri e abbandonati del suo tempo, cioè gli Africani dell'Africa Centrale” (Missione in Africa, p. 78).

Nell’esperienza carismatica di Comboni, la missione non è una filosofia della vita o un'avventura filantropica causata dai problemi umani degli Africani, ma un'offerta di salvezza, presenza dell'AMORE ASSOLUTO, che produce la gioia propria del Regno di Dio, nel costatare che è presenza rigeneratrice dell'uomo oppresso. Il missionario è partecipe di questa gioia, sentendosi amato e inviato da Dio per essere suo strumento in quest'opera di ri-generazione. Far presente l'amore rigeneratore di Dio in mezzo agli ultimi della terra ed esperimentare questo stesso amore nella propria vita è lavorare per l'eternità.

Per tanto, per Comboni lavorare per l'eternità non significa che si dedica alla missione per comprare la felicità eterna per se stesso e per gli africani oppressi, ma che si dedica alla missione, perché sa che le uniche buone sono le mani di Dio, Amore “fontale” e finale di ogni vita umana: abbia successo o insuccesso nella missione, il Padre è sempre con lui ed è l'unico garante del suo Regno. Perciò egli può morire, ma l'opera che il Padre gli ha affidato non morirà.

Nell’ottica, per tanto, dell’ermeneutica della “continuità evolutiva”, il carisma dell’Istituto s’iscrive nella Tradizione ininterrotta della Chiesa dai suoi inizi con san Daniele Comboni fino ad oggi; è accolto quindi e vissuto nella sua integralità, cioè nel suo nucleo centrale e nei suoi elementi concomitanti, come dono ricevuto da Dio nella storia per la mediazione di Comboni. Questo dono è colto come un momento espressivo della storia che l’ha preceduto e in questo modo diventa anche profezia per il tempo che verrà; è colto come un dono che, vissuto nel presente “nella santità e verità che vengono da Dio”, ci proietta verso un futuro di fecondità apostolica. Qui gli elementi che provengono “dal basso”, cioè dal “pensiero forte”, dallo sforzo umano, contano, ma c’è la consapevolezza che hanno bisogno di essere integrati con gli elementi irrinunciabili che provengono “dall’Alto” o meglio “dall’Altro”, cioè dalla grazia di Dio e dalla relazione con Lui.

Il carisma dell’Istituto, per tanto, non si può pensare come una successione di “quanti”, cioè come una successione di particelle non ulteriormente scomponibili e quindi indivisibili senza alcuna connessione tra esse, ma come una durata ininterrotta e armonica, in cui il momento presente è organicamente collegato con i momenti precedenti, costituendo con esse «l’eredità», grazie alla quale l’Istituto ha finora vissuto, vive e vivrà.

Il comboniano, vivendo il carisma in quest’ottica, cresce nella sua identità, nel senso di appartenenza all’Istituto e nell’impegno per la soluzione dei problemi dell’umanità d’oggi attraverso l’attività missionaria.

Una chiave ermeneutica del nostro carisma dal versante della “continuità evolutiva”, mi sembra che ci è offerta anche da mons. Robert Sarah, nelle sue riflessioni, offerte a noi comboniani.

In questa ottica, ci ricorda che san Daniele Comboni è per noi una mediazione attraverso la quale Dio offre a noi oggi un “testimone di santità e un maestro di missione”. Comboni, infatti, ci guida alla sorgente della santità e della missione che è il Cuore trafitto di Cristo, culmine del mistero redentivo dell’incarnazione, al quale ci fa partecipi infondendoci il dono del suo Spirito. Da questa fonte di vita riceviamo l’impulso per la nostra crescita nella vita spirituale e nel nostro cammino missionario nel mondo di oggi, inseriti nelle varie Chiese locali, vivendo una vita in solidarietà con i più deboli e svantaggiati della società.

Per non perdere il contatto con la sorgente della nostra consacrazione per la missione, siamo invitati a farci promotori della “pastorale della santità” all’interno delle nostre comunità e nella nostra azione missionaria, nella certezza che questa è l’attività che, raggiungendo “l’uomo interiore”, cioè il cuore dell’uomo “che ha sete di trascendenza”, fa nascere “uomini nuovi per un mondo nuovo”, in cui tutti i vari ambiti della vita siano permeati di spirito evangelico…

La promozione della “pastorale della santità” assume un significato particolare nel nostro Istituto, proprio in quanto missionario, in questo tempo in cui «davanti al relativismo e alla mediocrità, sorge il bisogno della radicalità della vita religiosa, che testimonia la consacrazione come un appartenere a Dio, sommamente amato». Infatti, «la radicalità evangelica è rimanere "radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede" (Col 2,7), che nella vita consacrata significa andare alla radice dell’amore a Gesù Cristo con cuore indiviso, senza anteporre nulla a tale amore, con una appartenenza sponsale, come l’hanno vissuta i Santi». La testimonianza della «radicalità evangelica della vita consacrata che si esprime nella comunione filiale con la Chiesa», «possiede oggi una speciale rilevanza, quando "si constata una sorta di 'eclissi di Dio', una certa amnesia, se non un vero rifiuto del Cristianesimo e una negazione del tesoro della fede ricevuta, col rischio di perdere la propria identità profonda" (Messaggio per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011, 1)»[23].

Inoltre la testimonianza della «radicalità evangelica della vita consacrata» assume un significato particolare nel nostro Istituto, in quanto è una comunità formata da Sacerdoti e Fratelli. In effetti, in virtù del Battesimo, Sacerdoti e Fratelli siamo uniti dal sacerdozio comune dei battezzati. Col Battesimo abbiamo accettato di diventare in Cristo “sacerdoti, re e profeti”, divenendo responsabili del popolo e forza unificante dello stesso. Questa vita cristiana vissuta in modo radicale nella forma di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici, sta alla base della convivenza fraterna di Sacerdoti e Fratelli e fa di noi un’unica famiglia di consacrati per la missione (RV 10-11). Uniti da questo elemento comune della consacrazione per il servizio missionario (RV 10.1), Sacerdoti e Fratelli arricchiamo la comunità attraverso la varietà e complementarietà dei servizi (RV 11; 11.1-2), e diveniamo «segno visibile dell’umanità nuova nata dallo Spirito e annuncio concreto di Cristo: “siano perfetti nell’unità e il mondo creda che tu mi hai mandato”» (RV 36; cfr. RV 58).

La vita spirituale, riportata alla sorgente della santità e della missione che è il Cuore trafitto di Cristo, riceve il suo impulso non a partire dall’impegno etico-morale, ma a partire dalla relazione con il Mistero di Cristo, Buon Pastore, che genera atteggiamenti di donazione incondizionata al Padre e di amore per il mondo, che prende forma secondo i contesti storici in cui siamo chiamati a vivere e lavorare (cfr: RV 3-5; 61).

2.1 Alcuni nodi da sciogliere all’interno dell’Istituto

Per parlare concretamente di vita spirituale o di spiritualità all’interno del nostro Istituto, secondo me, dobbiamo avere il coraggio di abbordare apertamente alcuni nodi o malintesi circa il nostro itinerario spirituale, per chiarirli e trovare una via d’impegno comune, che ci permetta di essere concordi sugli elementi “non negoziabili” della nostra spiritualità comboniana. La mancanza di questo coraggio sta ponendo il processo della formazione di base e permanente in seria difficoltà in virtù dei messaggi e comportamenti contradditori che circolano anche tra di noi.

Se non ne siamo consapevoli, ci basta ricordare che è stato necessario dotarci di un Codice Deontologico. Nella Lettera di presentazione si sottolinea che come Missionari Comboniani siamo consapevoli che «il dono della missione comboniana è grazia del Padre. Lo accogliamo nella nostra fragilità come il cammino di santità da Lui tracciato per noi, sulle orme e nel segno del carisma di San Daniele Comboni. È un dono che cerchiamo di vivere come singoli e come comunità in trasparenza e mutua responsabilità»[24].

2.1.1 Un malinteso concetto di consacrazione circola anche in mezzo a noi

Una fonte di disaggio nel cammino spirituale che si riflette poi nel cammino formativo di base e permanente, proviene da un malinteso concetto di consacrazione. È necessario notare, infatti, che concetti come vocazione, consacrazione, missione oggi sono termini anche “laici” con un significato differente rispetto a quello che hanno nel contesto religioso.

Così con il termine vocazione si è passati da un concetto che aveva per centro e protagonista Dio ad un concetto che ha come unico protagonista l'uomo. In questa prospettiva la vocazione non è una chiamata di Dio che trascina l'uomo in un progetto che lo trascende, ma la risposta dell'uomo alle sue esigenze interiori, in vista della propria realizzazione.

Allo stesso modo la consacrazione non è l'atto di Dio che prende possesso dell'uomo trascinandolo a sé e trasformandolo interiormente perché possa vivere le esigenze di un mondo superiore, ma è l'atto dell'uomo che si dedica così intensamente ad un determinato compito o progetto da lasciarsene totalmente assorbire. In questo senso, si dice che uno si "consacra" all’educazione dei giovani, o alla ricerca scientifica, a una missione di pace, ad una attività sportiva, ecc...

In questa prospettiva, per tanto, la missione è un compito che uno si assegna, un’opzione per una causa secondo le proprie propensioni.