Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

Giovedì 12 novembre 2020

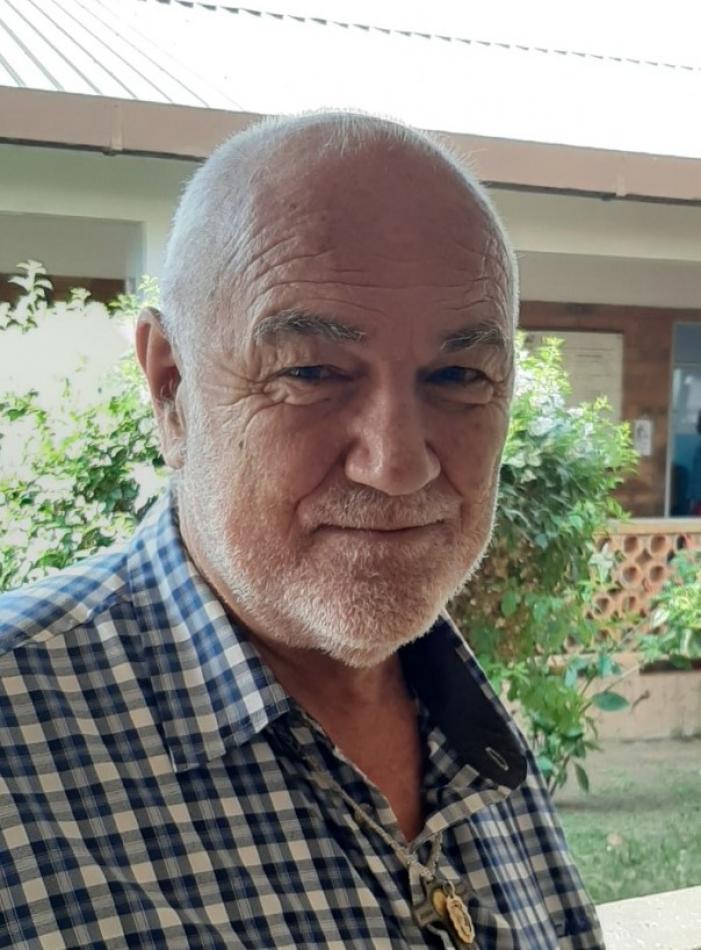

Elio Croce, figlio delle Dolomiti, ha scelto di vivere nella savana. È «un uomo che incontra “l’altro” con un istintivo, spontaneo, senso di reciproca appartenenza». Un religioso che, instancabile, costruisce la pace, con il cuore aperto e con il sudore della fronte, mentre, mattone su mattone, tira su muri capaci di proteggere gli innocenti dalla ferocia insensata della guerra. La lettura del suo diario, «scritto per salvare da un oblio ingiusto persone e fatti, destinati a scomparire nel nulla», offre a Francesco occhi nuovi. Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello comboniano Elio Croce portatoci via ieri dal COVID-19 in Uganda.

Così ho abbracciato il mio fratello carnefice,

che mi aveva tagliato le dita con il machete

Storie di guerra dal Nord Uganda dove grazie all’opera di un ospedale anche la violenza può trovare una via verso la redenzione.

«In quel momento mi sono accorto che, vicino a me, c’era un altro ragazzo, lo stavano medicando. Aveva una gamba fasciata, ma la benda era inzuppata di sangue. Piangeva disperato. I nostri sguardi si sono incrociati. L’ho riconosciuto. Era il ragazzo che mi aveva tagliato le dita con il machete (…). Spaventato mi sono seduto sul letto, coperto di sudore. Anche lui mi aveva riconosciuto e tremava come una foglia». Kenneth e James, a poche ore dal loro primo tragico incontro, si ritrovano vicini in ospedale, feriti gravemente nel corpo e nello spirito. E dopo essersi raccontati, sciolgono l’odio reciproco in un abbraccio che li salva. L’ospedale è il Saint Mary’s chiamato anche Lacor Hospital, a qualche chilometro da Gulu, nel Nord Uganda. Un luogo dove, negli anni mostruosi della guerra civile, «in due letti, uno a fianco all’altro, c’è la vittima e il carnefice che si riscoprono fratelli. Il Lacor accoglie e cura tutti, senza distinzioni».

Testimone dell’episodio, è Francesco Bevilacqua, manager milanese che vola in Africa per liberarsi del senso di incompiutezza che lo opprime e dieci anni più tardi racconta quell’esperienza, realmente vissuta, ne I bambini della notte (Milano, Il Saggiatore, 2014, pagine 226, euro 15), scritto a quattro mani con Mariapia Bonanate. Il libro è un commovente intreccio di più viaggi, un’esplorazione delicata e autentica di universi lontani che al Lacor si fondono fraternamente.

Il primo viaggio è quello del protagonista. Francesco scopre tra le macerie d’Africa un inferno che non credeva possibile, vi si immerge e ne esce completamente cambiato. A guidarlo, tra i campi profughi e i reparti dell’ospedale, tra i bimbi orfani e le strade di polvere rossa minacciate dai guerriglieri, brother Elio, fratello laico comboniano, che da oltre vent’anni vive, soffre e combatte come un “alcoli”, la gente del Nord Uganda. Il suo viaggio, come tanti altri qui, non prevede ritorno.

Elio Croce, figlio delle Dolomiti, ha scelto di vivere nella savana. È «un uomo che incontra “l’altro” con un istintivo, spontaneo, senso di reciproca appartenenza». Un religioso che, instancabile, costruisce la pace, con il cuore aperto e con il sudore della fronte, mentre, mattone su mattone, tira su muri capaci di proteggere gli innocenti dalla ferocia insensata della guerra. La lettura del suo diario, «scritto per salvare da un oblio ingiusto persone e fatti, destinati a scomparire nel nulla», offre a Francesco occhi nuovi.

«C’è un continuo alternarsi in queste pagine — commenta il protagonista — fra la storia del Paese e il destino collettivo e individuale di centinaia di persone (…). Sono i volti delle mamme che stanno morendo di Aids e hanno affidato piangendo a Elio i loro figli. È il volto di Margaret Arac, alla quale, durante un agguato, un colpo di bazooka ha portato via un piede. Si è salvata fingendosi morta, mentre i ribelli violentavano le altre donne ferite e poi le uccidevano (…). È il volto di suor Paola, una delle tante religiose sconosciute, che hanno donato la vita per la gente di questo pezzo d’Africa. Donne eroiche, generose, geniali, che non fanno notizia, se non due righe sui giornali quando sono ammazzate». Perché — si chiede con insistenza Francesco all’inizio — Elio e tanti altri rimangono? Come sopportano tanto dolore? Come convivono con la paura?

Una prima risposta è nel viaggio che Dan, orfano di nove anni, responsabile di quattro fratelli più piccoli, compie ogni sera in fuga dal proprio villaggio, dove rischia di essere rapito dai guerriglieri e trasformato in soldato. Lui, come altre migliaia di bambini, cerca rifugio nei cortili del Lacor e percorre chilometri e chilometri a piedi, quasi sempre a digiuno, per varcare i cancelli dell’ospedale prima del coprifuoco e poi, di nuovo, all’alba. Sono i night commuters, i bambini della notte, che come un unico grande tappeto umano si stendono in tutti gli spazi all’aperto dell’ospedale, sporchi, laceri, infreddoliti, e si addormentano, bagnandosi quando piove.

La seconda risposta è nel viaggio che ha trasformato un angolo di terra dilaniata in un baluardo di umanità. Nel 1961, arrivano in Nord Uganda, due medici, il chirurgo canadese Lucille Teasdale e il pediatra italiano Piero Corti. Il Saint Mary’s è un piccolo ospedale aperto dai comboniani e loro ne fanno il proprio sogno professionale e familiare. Qui si sposano, mettono al mondo una figlia e creano una struttura d’avanguardia che con «le migliori cure possibili al minor costo» diventi per gli alcoli e non solo una concreta speranza di sopravvivenza.

Quando iniziano, le sfide da affrontare sono povertà e malattie, ma nel giro di pochi anni, la forte insatabilità politica del Paese determina uno scenario disastroso, dominato dalla violenza. Per vent’anni i gruppi ribelli riparati al Nord alimentano una guerra civile tra le più sanguinarie e sconosciute della storia contemporanea. Il Lacor diventa suo malgrado ospedale di guerra e Lucille chirurgo di guerra, in grado di operare senza sosta per giornate intere. L’emergenza continua del conflitto — con incursioni, assalti, sparatorie, rapimenti del personale — non ferma tuttavia la vocazione dei due medici occidentali, pur costretti, con grande sofferenza, a mandare per qualche anno la figlia Dominique in Italia. Loro non mettono mai in conto di lasciare l’Uganda e il Saint Mary’s non smette mai di allargarsi a nuovi reparti, a nuove specializzazioni a nuovi progetti, a cominciare dalla scuola per infermieri. Con l’obiettivo primario, oggi raggiunto, di passare interamente le consegne agli ugandesi. Le prove più dure arrivano quando alla tragedia del conflitto armato, si affiancano la minaccia dell’Aids e la mostruosa esplosione dell’ebola. In entrambi i casi, a distanza di pochi anni, il Lacor fa scuola nel mondo, grazie a scoperte tempestive e a protocolli d’avanguardia. E dà un esempio in grado di scuotere l’indifferenza occidentale. Lucille contrae il virus dell’Hiv ferendosi con alcune schegge d’ossa mentre opera un paziente colpito da una granata. Le danno due anni di vita, ma va avanti a lavorare per altri dieci, sino al 1996, ricevendo premi e riconoscimenti dalla comunità internazionale. Il suo successore, il medico ugandese Matthew Lukwiya, cadrà vittima dell’ebola nel 2000, dopo essere riuscito per mesi ad arginare gli effetti devastanti dell’epidemia grazie a qualità umane e professionali fuori dal comune. Il suo non-viaggio è forse il capitolo più toccante della storia.

Quando Piero lo manda all’estero per una specializzazione di un anno e la sua bravura gli guadagna una proposta di lavoro in Inghilterra, il giovane medico rifiuta. Rifiuta la vita agiata e la tranquillità che non ha mai conosciuto e sceglie di rimanere a Gulu, al servizio della propria gente. Matthew è il tredicesimo dipendente del Saint Mary’s a morire di ebola, ma anche l’ultimo: le misure da lui approntate, infatti, sconfiggono l’epidemia. Il suo corpo viene sepolto accanto a quello di Lucille, sotto due grandi alberi nel giardino dell’ospedale. Pochi anni più tardi li raggiunge Piero e oggi che il Lacor è il secondo ospedale del Paese, guidato da tre medici ugandesi e sostenuto da una fitta rete di solidarietà che fa capo a Dominique Corti, quei due alberi accolgono ogni giorno preghiere e ringraziamenti.

Tra le tante persone che si inginocchiano sulle lapidi dei tre medici, anche Dan, giovane studente di medicina, e Francesco, tornato più volte a Gulu. «Le loro vite sono dei capolavori di amore gratuito e di promozione sociale e umana», scrivono Bevilacqua e Bonanate. E la loro vocazione, «una medicina che aggiungeva vita alla vita».

[Silvia Gusmano – Tempi]

Testimonianze

per ricordare Fr. Elio Croce

Di Severino Mastellaro, via mail:

“Fr. Elio Croce è stato mio compagno a Pordenone. Uno dei primi ragazzi della casa appena aperta che si è diplomato perito meccanico all’Istituto Tecnico Industriale Kennedy di Pordenone. Bravo, intelligente preparato. Ha perseverato nella vocazione. È stato un vero fratello comboniano cresciuto sull’esempio e formazione di altre figure significative come fratel Giuseppe Biasin. Ho un bel ricordo.”

Di Giovanna Ambrosoli, su Facebook:

“La mia prima volta in Uganda a Kalongo, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di vita dell’ospedale. E’ lì, sotto un tendone e in una giornata di sole cocente che ho conosciuto Fratel Elio Croce. Un “omone” dagli occhi buoni e lucenti che mi ha rivolto una domanda in modo tanto sbrigativo quanto accattivante. “Ma lo sai che questa statua della Madonna l’ha donata tuo padre a Kalongo?”. No, effettivamente non lo sapevo.

Nei successivi dieci anni ho avuto modo di incontrarlo diverse altre volte a Kalongo, quando arrivava sul suo fuoristrada per aggiustare qualche macchinario rotto, resettare uno strumento, che fosse la lavatrice industriale o il radiologico, sempre per dare una mano. E quanto aiuto ci ha dato in questi anni!

Sicuramente l’ultimo suo dono, il più emozionante, essere venuto per la riesumazione di resti di padre Giuseppe in vista della futura beatificazione.

Si è avvicinato a me con un favo di api colante di miele, che aveva dissepolto sotto la terra dove padre Giuseppe era sepolto, dicendomi con il suo immancabile sorriso “non poteva che essere tuo zio!” Grazie Elio e buon viaggio.”

Ci uniamo in un abbraccio agli amici di Fondazione Corti Onlus e del Lacor Hospital per la perdita di questo uomo speciale.

La Fondazione Corti piange Brother Elio Croce, fratello missionario comboniano, colonna portante del Lacor dal 1985. Anima gemella di Piero Corti, padre amorevole dell'orfanotrofio Saint Jude di Gulu. Uomo buono, di immensa statura morale, che ha reso la terra un luogo più fiorito. Per una moltitudine di persone un eroe, una leggenda, un Santo. Un onore averlo avuto come compagno di strada e aver calcato insieme la terra del popolo Acholi dove insieme a Piero e Lucille ha costruito, mattone dopo mattone, una speranza di vita per milioni di ugandesi.

Elio Croce, 74 anni, era rimasto nel Paese africano anche durante l’epidemia di Ebola. Lo ha stroncato il coronavirus. Sempre dalla parte dei più deboli. La collaborazione con Piero e Lucille Corti.

Era noto per il suo fare burbero e il cuore tenero, fratel Elio Croce. Il missionario, tra i più apprezzati dalla comunità italiana in Uganda, ci ha lasciati mercoledì. Sopravvissuto a Ebola, è stato stroncato dal coronavirus e a salvarlo non è bastato il trasferimento da Gulu, dove risiedeva, alla capitale Kampala. Trentino, originario di Moena, 74 anni, fratel Elio aveva scoperto l’Africa fin da piccolo. Ascoltava infatti con estremo interesse le storie affascinanti dei missionari che tornavano nelle sue valli dal continente nero.

Sebbene gli anni della sua istruzione li avesse trascorsi in zone fredde, tra le Dolomiti e l’Inghilterra, il suo destino era di brillare e poi spegnersi accarezzato dal caldo africano. Dopo il diploma da perito meccanico e un corso presso l’ordine dei Comboniani, fratel Elio arrivò nel 1971 in Uganda, “la perla dell’Africa”. Sapeva di essere nel posto giusto al momento giusto. Il Paese aveva appena subito un colpo di Stato. Il brutale dittatore, Idi Amin Dada, aveva l’abitudine di eliminare qualsiasi oppositore, vero o immaginario. Ci voleva comunque ben altro per spaventare il religioso.

Durante quegli anni bui, fratel Elio si è preso cura di migliaia di persone tanto nella capitale Kampala, quanto nei villaggi vicini. Spostatosi nel 1986 nella città settentrionale di Gulu, al tempo un villaggio, aveva iniziato a collaborare con l’ospedale Lacor dei coniugi Piero e Lucille Corti. In quel periodo nascevano i ribelli dell’Esercito di resistenza del Signore (Lra). Il leader, Joseph Kony (ancora latitante, ndr), era noto per la sua ferocia. Per seminare terrore tra la popolazione, l’Lra faceva rapimenti di massa e trasformava i bambini in soldati amputando mani, braccia e labbra.

La leggenda di fratel Elio, il “difensore dei più deboli”, cresceva. Il missionario trentino negoziava la liberazione di bambini, operatori umanitari e religiosi parlando ai ribelli (alcuni li aveva visti crescere) nella loro lingua, l’acholi. Successe persino che ne sfidò uno fisicamente, atterrandolo in pochi secondi.

Nel 2000 neanche l’epidemia di Ebola lo spaventò, mentre aiutava fuori e dentro il Lacor. Poco dopo aveva iniziato l’orfanotrofio di St. Jude. Grazie al sostegno di donazioni provenienti in gran parte dalla sua terra d’origine, offriva cibo, istruzione e alloggio. «I miei “figli” sono ormai cresciuti – mi aveva detto a maggio, svelando un po’ di orgoglio –. Ora, con la pandemia di coronavirus in corso, sono loro ad aiutare l’orfanotrofio».

Matteo Fraschini Koffi, in Avvenire

Chi è Elio Croce? Nel Nord Uganda tutti lo conoscono. Elio, Brother Elio, fratello comboniano di Moena, nel 1971 lascia i monti, i verdi declivi e le nevi del suo Trentino per trapiantarsi al sole dell’Equatore, in mezzo all’erba elefante della savana ugandese. Moena (1184m) e Gulu (1100 m) hanno la stessa altitudine sul mare, ma paesaggi più diversi non possono darsi e volti e costumi più distanti non possono incontrarsi. Eppure io, nata e cresciuta in Africa, nel cuore di un ospedale africano, la mia Tata Liberata che mi porta nella sua casetta a condividere la polenta di miglio, la mia maestra Apollonia e le mie compagne che mi parlano Acholi, le termiti colte dopo le piogge per mangiarle come leccornie, non riesco a immaginare nessuno dei tanti eccezionali missionari incontrati, di così “integrato” nel paesaggio e tra la gente ugandese, come Brother Elio.

Elio è, semplicemente, un mito. In quarantacinque e passa anni d’Africa, prima come responsabile tecnico dell’Ospedale di Kitgum, poi dal 1985 dell’ospedale di Lacor, Elio ha condiviso tutte le vicende del popolo Acholi. Per loro e con loro ha costruito padiglioni ospedalieri, scavato pozzi, impiantato attività tecniche, e agricole. Ha spartito con gli Acholi i tremendi decenni della guerriglia. Ha seppellito i loro morti. Ha percorso infiniti chilometri nella savana con la sua fuoristrada, bianca di vernice, ma rossa della impalpabile e pervasiva polvere che in Uganda ricopre e infiltra ogni cosa. Il viaggio incomincia sempre con un Segno di Croce e un’Ave Maria, e a bordo non deve mai mancare una pala, corda ed assi per togliersi dal pantano delle strade allagate, o stoppa e sapone per tappare un improvviso buco nel serbatoio. Il vecchio Toyota di Elio è stato di volta in volta veicolo tecnico di soccorso, (come quando avvisato da una Radio locale andò ad estrarre un neonato gettato in un pozzo nero), ambulanza per trasportare feriti o malati (durante la pace come durante la guerra o durante l’Ebola), carro funebre per evitare alle famiglie l’immane spesa di traslare il loro caro dall’ospedale al villaggio per essere seppellito vicino alla capanna a protezione dei vivi, ma anche allegro pulmino per i bambini del St. Jude, taxi occasionale che raccoglie per strada donne cariche delle taniche d’acqua, o anziane con piedi stanchi e impolverati che recano il loro pesante fardello sul capo.

Attratto, sospinto e sorretto da una fede nella Divina Provvidenza tenace, solida, incrollabile nutrimento di una vita totalmente spesa, Elio, come un rocciatore trentino, sale, presa dopo presa, chiodo dopo chiodo, la sua avventura africana, tra le mille difficoltà e le mille tragedie, i mille eroismi di questi anni tumultuosi terribili ed entusiasmanti. Uno sguardo in alto, alla vetta, uno all’intorno, ai compagni di cordata, e la salita continua.

Elio giunse al Lacor nel 1985 insistentemente richiestovi dal mio papà che aveva bisogno del suo talento di costruttore e manutentore per l’espansione edilizia del “suo” ospedale che doveva far fronte ai grandi bisogni della popolazione.

Ne nacque un sodalizio solidissimo, fatto di condivisione di spirito e di ideali, di stima e di fiducia reciproca, cementato dalle difficoltà materiali, dai pericoli affrontati insieme, dalla comune determinazione a rimanere a sostegno della gente qualunque ne fosse il costo.

Senza l’abilità tecnica di Elio e senza la sua capacità di gestire la mano d’opera locale, i “suoi” operai, di cui conosce le storie, le famiglie e le difficoltà, ed in soccorso dei quali sempre si adopera, anche il fervore entusiastico ed idealista del papà non avrebbe potuto espandere in concreto il Lacor. Nella stessa precisa misura in cui l’ospedale non si sarebbe realizzato senza l’immane e trascinatore lavoro clinico della mamma, o senza il carisma luminoso del Dott. Matthew, brillante per sapienza medica e limpidezza etica, tragicamente ucciso dall’Ebola.

Tra Elio, il papà e la mamma fu subito grande intesa; troppo affine era la loro totale dedizione alla popolazione!

Ognuno aveva bisogno dell’altro e sapeva di poterci contare. Insieme condivisero l’entusiasmo e nuove sfide, per citarne solo alcune: il nuovo reparto di chirurgia, finanziato dalla Cooperazione Italiana, il grande poliambulatorio finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana con i fondi dell’8×1000, la nuova pediatria dal Governo USA, i grandi impianti iper il trattamento delle acque e per l’energia, i 16 km di cavi e tubi sotterranei realizzati grazie alle erogazioni della Provincia di Bolzano e delle organizzazioni cattoliche Austriache. Papà trovava i fondi, Elio progettava, costruiva e manuteneva, la mamma operava. Insieme affrontarono le incursioni dei guerriglieri in Ospedale, persino spararono in aria (anche la mamma, che aveva fatto qualche anno di militare in Canada) per disorientare i guerriglieri che cercavano di irrompere nella casa delle suore ugandesi. Insieme affrontarono i massacri che questi perpetravano nei villaggi limitrofi. Elio partiva con la sua ambulanza e recuperava i feriti, se ce n’erano, per portarli poi al Lacor, dove la mamma e papà insieme agli altri medici ugandesi li avrebbero rabberciati. Spesso però non poteva altro che seppellire cristianamente i morti, talora orrendamente mutilati.

Quando la mamma, che aveva contratto l’Aids operando, aveva bisogno di sangue Elio, che è donatore universale, glielo dava, più volte, con naturalezza. Tu l’hai bisogno, io ce l’ho e allora te lo do. E lo stesso faceva e fa tuttora se qualcuno in ospedale ne ha bisogno.

Il suo regno sono i cantieri edili e le officine per la lavorazione del legno, per le costruzioni meccaniche, per la manutenzione degli elettromedicali. In quegli anni in cui per la guerra niente si trovava, tutto doveva essere fabbricato autarchicamente, ed Elio lo sapeva fare. Sapeva fare ed insegnava a fare, ma esigeva il lavoro ben fatto. E così ha aiutato lo sviluppo e la crescita locale. Molti si sono formati alla sua scuola, hanno imparato un mestiere e la mentalità del lavoro a regola d’arte. Il bisogno deve stimolare la ricerca di soluzioni, non accondiscendere ad un lavoro inadeguato, purchessia. Molte piccole attività si sono formate sotto questo stimolo. Gli operai sotto di lui lavorano, lavorano bene, imparano, si emancipano, sanno che nel bisogno possono contare su Elio. Tutti possono contare su Elio. Tanti hanno studiato con il suo aiuto economico. Poi, negli anni 90, ne ha fatta un’altra delle sue: dopo aver aiutato Bernadetta, una vedova acholi che aveva raccolto con sé molti orfani della guerra e dell’Aids, alla sua morte ne ha accettata semplicemente l’impegnativa eredità. La Provvidenza gliela fatta trovare alla porta ed egli non si è tirato indietro neanche questa volta. Elio non si tira mai indietro. E la Provvidenza non perde occasione per metter a frutto il punto debole di questo trentino donato all’Uganda. Così sono cresciuti l’orfanotrofio St Jude, la Consolation Home per i bambini con handicap mentale e fisico, la Fattoria. Nessuno che non sia solo occasionalmente transitato dal Lacor in questi ultimi trent’anni, è passato indenne dall’incontro con Elio. Il modo di fare semplice e concreto, talora dolcemente rude, senza calcolo, scevro di ogni inutile fronzolo, e il bagaglio di vissuta dedizione africana che trasuda da quest’uomo in sandali impolverati, interpella ed arruola (spesso a vita) chiunque gli si approcci. L’indifferenza è impossibile; inevitabile il confrontarsi con le sue scelte e sentirsene alleati perfino nelle divergenze.

La sua stanza nel cuore del Lacor, è un affascinante locale di 5mx4. Un tramezzo di legno la divide in due. Di qui dal tramezzo, in fianco alla porta, un rozzo tavolo sotto la finestra che si affaccia sul portico è ingombro di una moltitudine di oggetti disparati: pezzi di ricambio, utensili, un’inseparabile piccola macchina fotografica con cui documenta le più incredibili avventure, carte, il breviario, un computer, l’erede con cui è nato il diario Più forte di Ebola. Di là dal tramezzo un piccolo letto, sul soffitto qualche ragnatela religiosamente conservata perché tiene via le zanzare, e tanti, tanti libri, di soggetto disparato, che Elio divora e dissoda. Lo spazio, direbbero gli architetti, è multifunzionale: ufficio per lavorare, pensare e scrivere, stanza per riposare o rimettersi da qualche episodio della ricorrente malaria, che i missionari di lungo corso tutti ben conoscono. Fuori dalla porta è parcheggiato lo stranavigato e acciaccato Toyota, anch’esso multifunzione, pronto a fare quello che serve, dove serve. La vita è tutta ugandese e acholi, ma il Trentino non è dimenticato, e così Elio s’ingegna a cercare di fabbricare uno “speck equatoriale”, per poi tornare ad indulgere a cibi più autoctoni, spacciando per carne sopraffina un pitone raccolto per strada e cucinato a dovere. Con la stessa versatile duttilità interrompe la supervisione di un cantiere per recarsi in sala operatoria dove i chirurghi ugandesi eredi di Lucille si trovano alle prese con un rastrello conficcato nel collo di un paziente ed hanno bisogno del suo “flessibile” per resecarne i denti e provveder poi chirurgicamente ad estrarli. Ed Elio arriva, fa il suo mestiere con perizia, non senza aver scattato una foto che va ad arricchire il suo campionario. E lascia poi spazio ai medici. Tutto avviene così, con naturalezza e semplicità, non senza cogliere gli aspetti umoristici, ma coinvolgendosi sempre in prima persona e partecipando sinceramente ed intensamente alle sofferenze di chi ricorre all’ospedale. Lasciata la sala operatoria, se ne torna ai suoi cantieri, perché Elio è soprattutto un costruttore. Un costruttore di edifici, certo! ma anche un costruttore di carità, un costruttore di giustizia. Insomma, un costruttore di pace.

Dai loro frutti li riconoscerete. (Mt, 7, 20)

Dominique Corti, Contardo Vergani