Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

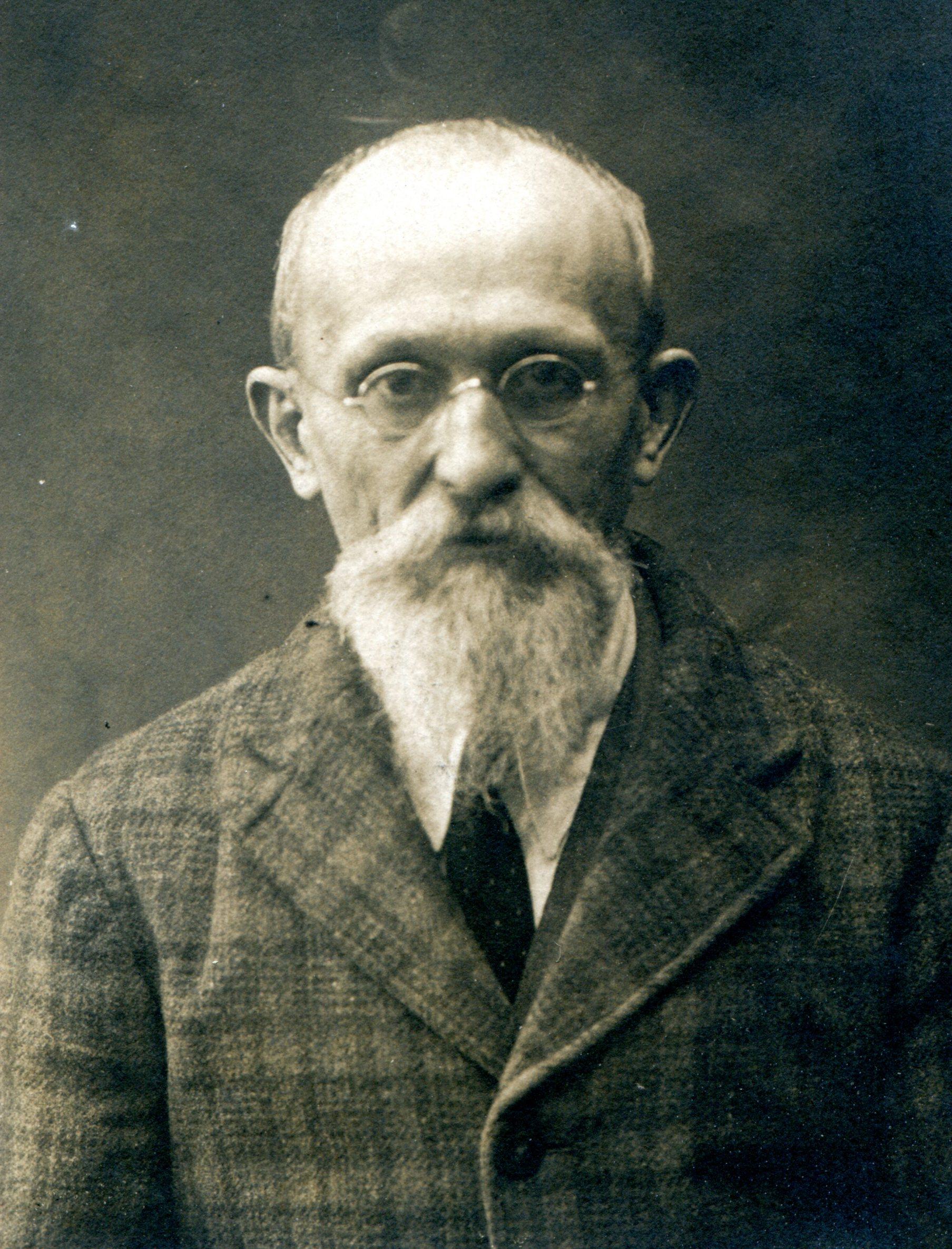

Schrör Clemente

Era nato a Keisingen (Prussia) 1'11 settembre 1860. Dopo una giovinezza di fede ardente, vissuta ai tempi del Kultur Kampf scatenato da Bismark contro il cattolicesimo, dopo un lungo tirocinio di lavoro nell'arte di falegname, scampato dalla Vergine miracolosamente da certa morte, entrò a 30 anni nel nostro Istituto nel 1890. Recatosi subito dopo in Egitto, rimpatriò l'anno seguente per prepararsi alla professione perpetua avvenuta il 19 marzo 1892. Lavorò indefessamente alla preparazione dei serramenti della Casa Madre. Nel 1896 partì per Asswan. Andò poi a Khartoum addetto al «Redemptor», come aiutante di Fr. Giori dopo aver seguito ad Alessandria un corso di addestramento nautico. Compiuto nel 1904 il viaggio di esplorazione nel Bahr el Ghazal, vi si fermò fino al 1908, incontrando generosamente i sacrifici di quei tempi eroici. Dopo un breve rimpatrio andò nel 1910 in Uganda. Durante la guerra mondiale nel 1916 fu internato in India donde rimpatriò nel 1920. Per quasi vent'anni fu insuperabile maestro falegname dei nostri aspiranti di Thiene. Richiamato a riposare nella Casa Madre, lavorò finché poté. Un anno prima della morte avvenuta per arteriosclerosi e miocardite il 20 giugno 1942, s'era in fermato a letto e vi aveva celebrato il 50° di professione religiosa. Religioso molto amante della Regola, assai pio e laborioso, lascia in tutti noi un venerato ricordo di bontà. Di lui disse il R.mo Padre Generale: « Dio solo sa quanti meriti si sia fatti questo Fratello nella sua lunga e difficile vita di missionario ».

Da Bollettino n. 20, dicembre 1942, p. 700

****

CAPITOLO PRIMO

UMILI ORIGINI E UNA FORTE VOCAZIONE MISSIONARIA. DA UN PAESELLO DELLA RENANIA.

Clemente Schroer nacque l'11 settembre 1860, da Enrico e Cristina Shumaker, umile famiglia del villaggio di Heisingen, provincia di Essen, nella Prussia occidentale. Essen apparteneva allora all’archidiocesi di Colonia, la città principale della Renania. Pur mancando di molti particolari di questa famiglia, possiamo però situarla nella storia e nell'ambiente della seconda metà del XIX secolo della Germania e dell'Europa.

Le alterne vicende dal secolo scorso ai nostri giorni cambiarono spesso la geografia e la politica in questa regione, lasciando però intatti il carattere e le tradizioni del popolo. Ci sia permesso richiamare brevissimamente le origini antiche di questo paese e i suoi sviluppi verso la fine del secolo scorso.

Da quando i primi soldati romani si stabilirono tra queste tribù germaniche, esattamente nel 38 prima di Cristo, la zona intorno al Reno non perse mai la sua importanza. Nel 50 dopo Cristo la guarnigione militare e il centro cresciuto tutto attorno divenne una "colonia", per volere dell'imperatore Claudio, che la chiamò con l'appellativo di "Colonia Claudia Augusta Agrippina", l'ultimo nome in onore della consorte, che si dice era nata là.

Lo sviluppo di Colonia, in seguito, è ben noto e lo si deve molto anche al Cristianesimo, che vi fu portato nei primi secoli. Con certezza si può dimostrare l'esistenza di solide comunità cristiane nel secondo secolo, se già in questo secolo vi esisteva una sede vescovile (cfr. Annuario Pontificio). Nel 313, poi, il vescovo Materno è presente al Sinodo di Roma. La sede divenne metropolitana nell'ottavo secolo. Nel mondo cristiano e della sua arte, è famosa la Cattedrale gotica di Colonia, iniziata verso il 1250, ma finita soltanto nel 1880, quando il nostro Clemente era ventenne.

Essen è un po’ più a nord-est di Colonia, ma unita come altre città e cittadine al resto del bacino del Reno per mezzo di canali, di strade e presto anche di numerose ferrovie. Essen, insomma, è un tutt'uno della zona industriale e commerciale. Si dice, anzi, che questa città della Renania abbia sempre supplito acciaio e altri materiali in tempo di pace e in tempo di guerra. Le guerre la distrussero ripetutamente, fino alla seconda guerra mondiale, quando le rovine furono catastrofiche; ma la laboriosità e la costanza di questo popolo sempre e celermente la fece risorgere dalle distruzioni a nuova prosperità.

Essen, ecclesiasticamente, appartenne a Colonia fino al 1957, quando fu fatta diocesi (con oltre un milione di cattolici), rimanendo suffraganea di Colonia. La popolazione di tutta la regione, come è noto, rimase cattolica per circa il 41 o 42 per cento, nonostante ripetute pressioni del protestantesimo.

Una gioventù ardente

La fanciullezza e la gioventù di Clemente scorrono in questo ambiente di laboriosità e di intraprendenza. Un viavai di battelli e di chiatte fluviali, e a volte di navi fino a una certa stazza, uniscono i centri popolosi e industriali della regione con il resto d'Europa e del mondo, attraverso il Mare del Nord.

Ma è più specificamente il tempo di Otto von Bismarck, che rimette in piedi un impero germanico, al costo di ripetute guerre le quali sempre più puntano a farsi posto tra gli altri imperi (russo, austro-ungarico, francese e inglese), ed anche per avere parte nella matta divisione dell'Africa come ambita preda per le potenze europee. Bismarck pretende di camuffare le sue sfrenate ambizioni sotto il nome di "Kulturcampf" o "lotta per la civiltà", un vero pretesto per far passare leggi e decreti contro la Chiesa Cattolica, le sue libertà e soprattutto - come sempre - i suoi beni. Bismarck non fa che giustificare il suo operato con il principio della "ragion di Stato", che deve essere sopra ogni cosa. In pratica egli si avvale del favore del liberalismo massonico, del germanesimo antiromano (con la scusa pretenziosa di appoggiare il gruppetto dei "vecchi cattolici" ribelli al Concilio Vaticano Primo), e del protestantesimo: tutto a turno è buono, purché sostenga la sua pazza politica.

Ma non tardano molto i ferventi cattolici della Renania e della Germania intera a porre resistenza, per anni e anni, nonostante le aperte persecuzioni, l'imprigionamento di vescovi, l'espropriazione dei beni ecclesiastici, e le guerre impopolari. Il santo Pio IX si dà da fare per sostenere i vescovi e i cattolici tutti. Infine, sotto il grande Pontefice Leone XIII, gradatamente il movimento statolatrico perde il suo mordente, dopo quella quindicina d'anni di vessazioni accanite, dando ancora una volta la prova che la Chiesa non cade anche se privata dei suoi beni materiali, del suo "Stato Pontificio", o per mene politiche.

Possiamo facilmente immaginare come il giovane Clemente si senta preso dal fervore della resistenza cattolica, e come quella voce che sente all'interno venga maturando verso la vocazione missionaria, che lo porterà dal Reno a quella pressoché sconosciuta valle del Nilo, il favoloso "Pater Nilus" degli antichi Romani, dove ad attenderlo c'è non un miserabile interesse umano, ma l'urgenza di portare la vera civiltà dell'amore cristiano che trasforma i popoli salvandoli.

A questo ben più sublime scopo Clemente, taciturno ed operoso giovane, metterà a servizio tutto quello che ora apprende in patria: si tratti di ricette culinarie, o di pronto soccorso, o di pilotare un battello fluviale: tutto sarà messo a servizio del Regno di Dio. Le sue poche noticine, che porterà con sé da missione a missione, ne danno testimonianza, anche se per noi oggi resta difficile decifrarle.

Educazione e mestiere

La Fede cattolica per la famiglia Schroer è l'eredità avita, difesa lungo i secoli e a qualsiasi costo durante le guerre a sfondo religioso. In questa tradizione cattolica non è difficile per Clemente ricevere una sana educazione, comune ai suoi coetanei, come si direbbe, all'ombra del campanile, cioè in ambiente profondamente cattolico e moralmente sano. Man mano egli amplia le sue condizioni anche con studi più avanzati. Questo si può capire dal fatto che in seguito egli prenderà note anche in stenografia, quella si intende insegnata a quell'epoca, assai diversa dalla moderna.

Clemente si forma gradualmente come un carattere metodico e costante, piuttosto silenzioso: note queste che conserverà fino alla fine della sua lunga vita. Nel contempo, però, le sue buone doti vengono accresciute dalla stima di cui godrà e per la sua lunga esperienza, che confermerà la sua professionalità ed una spiccata capacità e propensione a saperla trasmettere.

È ad ogni modo certo che il giovane Clemente si sottomette nel suo paese a un lungo tirocinio da falegname. E questa resterà la sua competenza specifica, che in seguito avrà ampie occasioni di trasfondere nei giovani africani, fino a costituire per loro le prime rudimentali, ma quanto utili, scuolette di arti e mestieri. In questo si segue un principio ben chiaro nella tradizione missionaria del Comboni che nel suo "Piano per la rigenerazione dell'Africa", prendendo posizione contro le idee di "razza nera razza retrograda ed incapace", mette - subito dopo quella dei maestri e catechisti - la formazione di "artisti, a cui si comunicherà la cognizione pratica delle arti più necessarie e più utili alle regioni interne (dell'Africa), per formarli virtuosi ed abili agricoltori...infermieri... falegnami, sarti, fabbri ferrai, muratori, calzolai ecc." (cf.Piano, in Scritti, n.2773). In tutto questo Clemente si realizzerà appieno, così cooperando con grande efficacia alla evangelizzazione dell'Africa: ora et labora.

Ma perché seguire il Comboni?

Alle volte nella vita di un giovane ci sono delle decisioni che non tutti sono in grado di percepire e di capirne il perché, per il semplice motivo che la grazia di Dio opera sovranamente libera. Questo fa riflettere ed apprezzare l'amore di Dio verso i suoi prediletti.

E così avviene che il 26 febbraio del 1890, a quasi 30 anni di età, Clemente lo troviamo a Verona che bussa alla casa dei missionari del Comboni. Il Comboni, primo Vescovo dell'Africa Centrale, era morto a Khartoum 9 anni prima, il 10 ottobre 1881.

Perché la scelta della Missione del Comboni? Forse possiamo capire qualche cosa ricordando che il Comboni a Colonia era stato un pò come uno di casa, e che di certo egli vi era passato come un grande animatore per la sua Missione. Comboni, infatti, vi era andato parecchie volte, specialmente tra il 1863 e prima della sua ultima partenza per l'Africa nel 1880; e così era stato in altre parti della Germania e dell'Austria. La sua figura era ovunque affascinante ed entusiasmante; le sue lettere e i suoi rapporti dalla Missione erano frequenti; ultimo suo accorato appello è dal Cordofan (Sudan) il 15/4/81;aveva una fitta rete di collaboratori.

Non si può non richiamare qui che il Comboni aveva partecipato in Germania almeno due volte (1868 e 1871) al Congresso dei Cattolici Tedeschi, che fieri rispondevano alle mene e alle persecuzioni scatenate da Bismarck col suo Kulturcampf. Ed era stato proprio in occasione di un intervento al Congresso del 1871, che il Comboni aveva concluso con il grido-programma,"Africa o morte!", ben più significativo del grido garibaldino Roma o morte!

Siamo realistici; il Comboni passava spesso da Colonia per cercare aiuti dalla Società missionaria per la liberazione degli schiavi e per le opere a loro favore. Questo era proprio pane per i suoi denti, e all'uopo egli non lesinava lodi ad altolocati e a ferventi fedeli in vista di un buon raccolto, sia in mezzi e sia in vocazioni, le quali venivano indirizzate ai suoi incaricati in Verona. E quanto si dava da fare per tutto questo!

Nel giugno dello stesso 1871 il Comboni aveva steso a Colonia e presentato alla pia Società una lunghissima Relazione, con una dettagliata descrizione della storia della Missione dell'Africa Centrale, ivi riproducendo anche il suo Piano per la rigenerazione della "Nigrizia", come chiamava l'Africa nera. E quanto egli diceva, veniva certamente divulgato nella diocesi come efficace animazione missionaria. Piace risentire l'appello accorato ai membri della Pia Società: "È a Loro e alla Loro Società, che deve la sua esistenza la grande Opera, per mezzo della quale noi abbiamo le più liete e giuste speranze di conseguire la salvezza della Nigrizia. Senza di Loro e della Loro Società la grande Opera non si sarebbe potuta fondare e la Nigrizia per molti secoli ancora resterebbe assonnata e dormirebbe il suo sonno di morte..". E continuava richiamando la tradizione e venerazione dei Magi a Colonia, per additare la necessità di farsi ancora apostoli, come i Magi, per il mondo tuttora pagano.

E a quanto si sa, i buoni e ferventi Cattolici Tedeschi risposero sempre con generosità all'apostolo dell'Africa Centrale, tanto che nel 1876 la Società di Colonia inviò una bella supplica, in latino, al S. Padre in favore del Comboni, e chiedendo che non fosse ulteriormente ritardata la sua nomina a Vescovo e Vicario Apostolico dell'Africa Centrale, il che avvenne l'anno seguente.

Il giovane Clemente Schroer vive in questo clima di fervore missionario; può avere avvicinato, se non il Comboni in persona, qualche suo missionario, o aver sentito in chiesa gli appelli provenienti dall'Africa; e, sotto la spinta del Primo Missionario, il Divin Redentore, si affaccia ora sull'Italia, sostando a Verona - come avevano fatto anche altri ardenti giovani - per chiedere di essere ammesso nell'ancora giovanissimo Istituto del Comboni.

CAPITOLO SECONDO - FORMAZIONE E PRIME ESPERIENZE MISSIONARIE.

La formazione religiosa

Clemente entra nell'Istituto aperto dal Comboni a Verona, in Via del Seminario, attiguo al Seminario diocesano, nel 1890. Il posto è nelle vicinanze dell'artistica chiesa di S. Maria in Organo famosa specialmente per i suoi intagli in legno.

A quel tempo il successore del Comboni come Vicario Apostolico dell'Africa Centrale era Mons. Francesco Sogaro. Egli resterà il responsabile del vasto Vicariato fino al 1894. Il Sogaro aveva fatto difficoltà ad accettare specialmente per ragioni di salute, e per essere stato estraneo alla Missione. Ma una volta assunto l'incarico per volontà dell'Autorità Suprema, si dedicò con amore e con zelo. Tutto sembrava però congiurare contro questa Missione. Si stava abbattendo sul centro di quel Vicariato, a Khartoum come nel resto del Sudan, quella che passerà alla storia dei Comboniani come la "bufera Mahdista".

Il Sogaro ebbe solo il tempo di fare una visita a Khartoum nel 1883, per poi ritirarsi ad Assuan nell'Alto Egitto, trovandosi spesso in Europa, ove si dette da fare per consolidare le opere di base dell'Istituto. Intanto il Mahdi e i suoi fanatici soldati presero Khartoum, dove le truppe saccheggiarono la Missione, e persino manomisero le tombe dei missionari e del Comboni colà situate. E tutti i missionari trovati a Khartoum furono fatti prigionieri. Questa durissima situazione doveva durare fino alla riconquista di Khartoum (e di Omdurman), come del resto del Sudan, da parte dell'Egitto e Inghilterra congiuntamente nel 1898.

All'interno dell'Istituto, invece, i missionari - come accennato sopra - si consolidavano diventando un istituto religioso, consacrato quindi con i 3 Voti di povertà, castità e obbedienza, facendosi disponibili per la missione in modo totale e per tutta la vita. I presenti membri dell'Istituto, per intenderci "i missionari del Comboni", erano liberi di unirsi al nuovo Istituto religioso o continuare nella forma precedente, in piena libertà che l’Autorità Suprema della Chiesa lascia in tali evenienze. Il Vicariato Apostolico verrà molto presto affidato al nuovo Istituto religioso-missionario.

I primi novizi, entrati nel 1885 e affidati al gesuita P. Samuele Asperti, avevano emesso i Voti nel 1887 dopo i 2 anni come è in uso nella Compagnia di Gesù e in molti altri istituti. Quando Clemente si presenta ai Superiori di Verona, in Via del Seminario, questi lo accolgono volentieri, ma considerando che l'aspirante è piuttosto maturo, lo tengono come postulante per alcuni mesi, e quindi lo invitano a fare il "giuramento" semplice l'8 maggio 1890. Indi Clemente è inviato a provare la sua vocazione andando al Cairo. Si direbbe che allora si procedeva con i piedi di piombo, vista la difficile Missione dell'Africa Centrale.

Pausa in Cairo e professione a Verona

In Cairo i Comboniani avevano gli "Istituti fondamentali" che il Comboni vi aveva eretto, sia per la formazione di elementi africani, e sia per l'ultima preparazione e prima acclimatazione dei missionari e loro collaboratori destinati gradualmente ad inoltrarsi nelle regioni più interne del Vicariato.

Ci si può facilmente immaginare come Clemente trovi in Cairo ampie occasioni di esplicare le sue buone doti e di allenarsi a procedere oltre. Ci sono l'istituto maschile e quello femminile, come pure le chiese del S. Cuore e quella di S. Giuseppe; centri, insomma, dove si trova sempre da fare. Ma presto, cioè l'anno seguente, Clemente viene richiamato a Verona per sottomettersi al regolare noviziato, sotto la guida del P. Asperti. Ciò significa che Clemente voleva essere membro dell'Istituto religioso, col titolo di "Figlio del S. Cuore di Gesù, per le Missioni dall'Africa Centrale". La scelta era ben chiara. Clemente prontamente lascia il Cairo per Verona. Anche questo è un allenamento per altri trasferimenti che la vita missionaria comporterà.

Il Comboni aveva sempre desiderato che la formazione dei suoi fosse molto seria; le Regole da lui accuratamente preparate ne danno testimonianza, richiedendo una donazione in piena obbedienza ai superiori, in vita di comunità, e con disponibilità di compiere ogni tipo di lavoro missionario sempre in vista di portare l'annuncio di salvezza alla Nigrizia. I successori del Comboni, e in particolare il Sogaro, ben consci di questo desiderio del Fondatore, scartate altre ipotesi e proposte, si erano rivolti ai Gesuiti, molto ammirati dal Comboni, e che si prestavano a dare aiuto a istituti sorgenti.

Clemente ricordava bene questo Ordine, che nel Kulturcampf era preso particolarmente di mira perché attaccatissimo alla Fede Cattolica, alla Chiesa e al Papa. Se bisogna riconoscere che i gesuiti preposti al nuovo Istituto per il tempo richiesto (come superiore uno e come maestro dei novizi l'altro) restavano ligi a un tipo di formazione ignaziana, è pure storicamente provato che lo fecero nel rispetto del carisma fondante cui si dovevano ispirare questi seguaci del Comboni, non distogliendoli in particolare dalla loro donazione ai "più poveri e abbandonati" figli dell'Africa in ordine al bene supremo della Fede. Le Regole dell'Istituto, riviste in relazione alla forma di vita religiosa, approvate a livello diocesano, saranno ben presto riconosciute e approvate dalla S.Sede, con la chiarificazione che i missionari dovranno restare disponibili per altri posti ove si attui la vera missione di evangelizzazione dei poveri in ordine alla Fede.

Il tempo del noviziato di Clemente si combina con un'ampia costruzione e le rifiniture della nuova e spaziosa sede dell'Istituto a Verona, nella amena valletta a ridosso di colline, in località cittadina di S. Giovanni in Valle. Si sa che tutti i Fratelli coadiutori presenti a Verona dettero una valida mano in questo complesso lavoro, mentre veniva eseguito il progetto affidato all'ingegner Barbieri di Modena, una buona conoscenza di P. Asperti. Il lavoro, anzi, serviva di formazione agli stessi Fratelli in tante cose che saranno poi utili in missione.

Con il lavoro assiduo di quasi due anni, in particolare, i Fratelli prepararono tutti i serramenti. Clemente è tra loro, in questa che resterà per eccellenza la "Casa Madre" dei Comboniani. In essa tanti anni dopo Clemente chiuderà i suoi giorni.

Per un momento sostiamo per due grandi occasioni nella vita dell'Istituto e di Clemente.

Fratel Clemente - così vengono chiamati i Comboniani coadiutori - emette i Voti il 19 marzo del 1892, festa di S. Giuseppe, particolare Protettore e Patrono dei Fratelli Comboniani, divenendo così membro effettivo dell'Istituto Comboniano.

L'altra occasione è l'inaugurazione della Casa Madre, aperta in ottobre dello stesso anno. Una curiosa combinazione missionaria per l'occasione: la nuova Casa è benedetta solennemente da Mons. Vidi, Vicario Apostolico in Cina, presente pure Mons. Sogaro: un bel connubio di rappresentanza missionaria per i due continenti "più poveri in ordine alla Fede": Africa ed Asia.

Si deve notare che al tempo ci troviamo molto prima della pubblicazione da parte della Chiesa del Codice di Diritto Canonico (il che avvenne nel 1917), e i Voti si facevano subito perpetui e definitivi. Uno che li emetteva si sentiva unito perpetuamente all'Istituto e alla Missione, alla quale ognuno sospirava di approdare quanto prima, tanto che le Regole metteranno, "si freni il desiderio di andare in Missione", tolto in seguito per non dare luogo a fraintesi.

Verso il cuore dell'Africa

Per qualche anno si perdono quasi le tracce di quest'umile e laborioso religioso: tipico e silenzioso coadiutore, sempre disponibile, e sempre pronto a fare tesoro di cognizioni utili alla sua missione. Il tutto egli annotava, a quanto pare, in minuscoli taccuini, per suo uso e consumo; con indirizzi ove trovare certe cose, con espedienti come fare certi lavori ecc. Cominciando da allora, e poi nei suoi vari lavori, confratelli e superiori sono sempre concordi nel rilevare le sue buone doti, la sua pazienza, il suo spirito di sacrificio, e l'immutato amore alla missione.

Vogliamo anticipare qui una preziosa testimonianza per il primo tempo in cui si troverà più tardi nella fondazione della prima missione in Uganda, a dire il vero tra confratelli non del tutto aperti. Fr. Clemente, ci assicura il P. Cordone, era lì ad assistere i confratelli "nelle malattie, nell'indisposizione e nel bisogno". Egli non lascia mai mancare cibo e caffè a chi lavora di braccia, né la cura infermieristica né le medicine nelle febbri. Prevede e provvede, prima che qualche cosa venga a mancare. E questo anche se a qualcuno poteva sembrare - per eccesso di spirito di povertà - che egli abbia troppe cosette nella sua stanza... Ma queste per chi sono? Risultano essere proprio per chi brontola...

All'occorrenza, Fr. Clemente usa anche la penna, come per cercare sementi o germogli per l'orto ed il giardino, presso lontane missioni, dove sa che qualche cosa deve esserci, e così poter avere qualche verdura e cose simili. E di questi suoi interventi pressoché sconosciuti ce ne devono essere stati tanti; cose, insomma, che non fanno storia ma che manifestano un animo grande.

Si tratta di testimonianze raccolte qua e là nel tempo d'oro dell’attività missionaria di Fr. Clemente, quasi a mostrare un quadro programmatico della sua carità lungo tutto il corso della sua vita di missione.

Lungo il favoloso Nilo

Qualche tempo dopo la sua Professione, Fr. Clemente è di nuovo in Egitto. E qui, precisamente ad Alessandria, segue un corso nautico di navigazione fluviale che poi gli diventerà molto utile.

Nel frattempo il piccolo Istituto superava varie procelle per adattarsi bene alla missione insieme ai "vecchi" missionari rimasti sul campo, mentre sempre più i missionari "religiosi" aumentano di numero. Nulla da meravigliarsi; questi ultimi è giocoforza che portino qualche cosa di differente, quanto cioè è richiesto circa la vita comunitaria ed altri punti dalla loro Professione; ma il tempo avrebbe appianato le cose. La Divina Provvidenza vegliava sul piccolo gregge e lo preparava gradatamente al suo compito, un grande compito, in missione.

Avviene pure una rettifica dei confini del Vicariato Apostolico, piuttosto nel senso di un ritorno alle posizioni del Comboni nella fase iniziale, segno questo che l'Istituto infondeva fiducia ai Responsabili delle Missioni. Del resto il Comboni, verso la fine della sua troppo breve vita, si era giustamente risentito di troppe affrettate decisioni circa i confini, per motivi suggeriti dalla sua unica esperienza. Ora i suoi figli scendevano numerosi, e il Signore allargava il loro campo di lavoro.

Il Vicario Ap.co Mons. Sogaro, data anche la sua povera salute decide di ritirarsi; forse non sperava troppo in una ripresa energica del piano di azione del Comboni. È, invece, il momento di agire. All'inizio del 1895 veniva nominato il primo Vicario Apostolico appartenente al piccolo Istituto, nella persona del Padre Antonio Maria Roveggio di soli 36 anni, alcuni dei quali già spesi in Africa. Egli è, dunque, il secondo successore del Comboni fino al 1902. Mons. Roveggio procura quanto prima un bel battello fluviale, il "Redemptor", a completo uso dei missionari nei loro spostamenti lungo il Nilo, a partire inizialmente da Assuan.

Detto battello, con macchina a vapore, renderà un grande servizio alla Missione, solcando il Nilo dal 1900 al 1914, trasportando missionari e quanto occorreva per la vita delle Missioni; un servizio impagabile, che influì molto sulla ripresa della missione in Africa Centrale. Anche in vista di questo battello, il nostro Fratel Clemente, ben conosciuto da Mons. Roveggio, viene unito ad altro prezioso Fratello, Giori, nel 1896 ad Assuan, e in seguito a Khartoum. Altro "pilota", e macchinista, sarà Fr. Simone Fanti, che ritroveremo insieme a Fr. Clemente più avanti. Vari numeri della rivista comboniana "Nigrizia" del tempo riportano foto interessanti dei viaggi verso Gondokoro (Nilo Bianco) e sul Bahr-el-Ghazal di questo battello da epopea, e il cui nome "Il Redentore" era un programma.

Qui cessa, in certo senso, la fase formativa di Fr.Clemente, ed inizia la sua piena prestazione alla Missione, che seguiremo nel prossimo capitolo.

CAPITOLO TERZO - MISSIONARIO ED ESPLORATORE.

Alla ripresa della missione in Sudan

Sconfitta definitivamente la Mahdia a Omdurman, presso Khartoum nel 1898, si riapriva tutta la vasta Missione dell'Africa Centrale, a cominciare dall'immenso Sudan. Il Sudan apparteneva in qualche modo all'Egitto, che a sua volta era una specie di vassallo (col Khedivé o viceré) dell'impero turco ottomano; ma ormai l'influsso turco scompariva. Dato l'intervento inglese nella liberazione del Sudan, d'ora in poi il Sudan viene chiamato, anche se non tutti erano d'accordo, "Sudan Anglo-Egiziano".

Sempre più l'amministrazione del Sudan segue un certo ordine di stile europeo, che alla fine - entro circa mezzo secolo - darà luogo all'indipendenza di questa che resta la più grande nazione, come territorio, dell'Africa. Ora, la Missione aveva il suo ruolo da giocare; del resto essa era stata presente nel territorio da parecchi decenni, e questo non si poteva dimenticare perché sempre rappresentava un punto (pacifico, si intende) di riferimento e di contatto con le varie tribù. La Missione doveva rimettere in ordine e rendere funzionali le Stazioni di prima e possibilmente spingersi oltre. La cosa non era facile, tuttavia. A parte la tratta degli schiavi, che stentava a scomparire per i troppi interessi di molti, se alcuni governatori chiedevano addirittura l'aiuto della Missione per stabilire un certo ordine, altri non erano così cooperativi. E soprattutto una certa pressione musulmana si faceva sentire più o meno diretta anche in mezzo a popolazioni che nulla avevano a che fare con l'Islam.

Il nostro Fratel Clemente, con altri, dal Cairo vengono prima mandati ad Assuan, da dove appena possibile procedono per Khartoum col battello "Redemptor". La ciurma, per così dire, consisteva di Fratel Giovanni Giori (che morirà a Wau nel 1918, a soli 32 anni), Fratel Clemente, e a volte con Fr. Simone Fanti, un trentino di buona salute e un tipico tuttofare. Subito le cognizioni apprese al corso di navigazione fluviale tornano utili per tutti. Ma un conto è la teoria e un conto la pratica. La navigazione sul Nilo può apparire quanto mai piacevole per lunghi tratti, ma a volte diventa molto difficile e pericolosa, soprattutto quando il fiume si trova tra le distese enormi di papiri e di altre erbe galleggianti e mobili, nelle immense ed intricate paludi che sempre più si allargano procedendo verso il Sud. Sperdersi tra le ramificazioni del fiume è la possibilità di ogni giorno. Per i missionari, come anche per i battelli governativi, c'è bisogno di farsi aiutare da personale locale, qualche arabo che pratichi queste vie.

Intanto a Khartoum c'è tutto da rifare, dopo la rabbiosa distruzione subita dalle proprietà della Missione per conto dei fanatici mahdisti. Invece, più al Sud, il governatore del Bahr-el-Gebel (tale è il nome della continuazione del Nilo Bianco), Stak Pascià, stava chiedendo ai missionari di aprire una missione anche nel Bahr-el-Ghazal (= fiume delle gazzelle), lungo l'affluente omonimo del Nilo; ed inoltre restava vivo il desiderio di spingersi ancora più al Sud, dentro l'Uganda.

Le possibilità erano veramente tante, e col tempo saranno tutte soddisfatte, ma ci vorrà proprio tempo e pazienza. Lo zelantissimo Vicario Apostolico Mons. Antonio M. Roveggio si dava da fare subito, spingendosi verso il Sud dove contraendo le terribili febbri ne risentì al punto di morirne al suo ritorno, nella Stazione di Berber (Nord Sudan) il 2 maggio 1902, alla età di 43 anni. Come nuovo Vicario Apostolico viene nominato il tedesco Franz Xaver Geyer nel 1903. Anche questi era un uomo preparato; fin da studente di teologia aveva scritto una Vita del Fondatore Mons. Daniele Comboni; era a conoscenza di tante cose che riguardavano tutta la Missione e cercava il momento per spingere la presenza dei missionari oltre il confine Sud del Sudan, secondo il piano del Comboni.

Mons.Geyer giunge al Cairo il 21 dicembre dello stesso 1903; presto prosegue per Assuan e quindi per la sua sede di Khartoum, per mezzo del "Redemptor". Siamo nel 1904. Il Vescovo Geyer invia subito ai Superiori di Verona una bella lode nei riguardi del Fratel Clemente, che egli conosceva molto bene e sul quale contava per diversi suoi piani. Quanto prima il Vicario Apostolico prosegue col programma di apertura del Bahr-el-Ghazal, sospeso per la morte di Mons. Roveggio; egli stesso accompagna il primo gruppo di missionari, tra i quali c'è ovviamente Fr. Clemente. Siamo a una vera svolta nella storia della Missione Comboniana in Africa.

Il nostro Clemente è, pertanto, tra gli esploratori del Bahr-el-Ghazal, e tra i fondatori delle varie Stazioni missionarie. È il tempo in cui sorge una stazione dopo l'altra, sia nel Bahr-el-Ghazal vero e proprio, come pure tra gli Shilluk e i Nuer, lungo il corso del Nilo Bianco. Lo sviluppo è tale che tra non molti anni la Santa Sede opererà una suddivisione del Vicariato dell'Africa Centrale staccando il territorio più a Sud.

Fr. Clemente resta in questa parte dell'Africa fino al 1908, prestandosi nei più svariati modi richiesti dalle fondazioni dei primi tempi. Qui possiamo sostare un momento per sentire alcune testimonianze di confratelli che lo conobbero bene.

Alcune testimonianze

Nel Bahr-el-Ghazal Fr. Clemente si trova con diversi confratelli. Tutti lo stimano e apprezzano per le sue distinte doti umane, religiose e missionarie. Essendo egli un carattere piuttosto chiuso e taciturno, ci voleva anche una certa pazienza a stare con lui; ma l’iniziale pazienza restava altamente ricompensata dalla sua carità e disponibilità.

Già Mons. Roveggio l'aveva avuto caro. Mons. Geyer, poi, conosceva bene questo maturo Fratello prussiano; ecco perché lo vuole ora come esploratore e fondatore nel Bahr-el-Ghazal, come lo vorrà tra non molto tra i fondatori della Missione in Uganda, più volte insistendo in questo senso con i Superiori dell'Istituto che provvedevano alla destinazione del personale per le missioni.

In seguito - già che stiamo parlando dei Vescovi - anche Mons. Antonio Stoppani (il primo Ordinario del Sud Sudan e Uganda), nel suo primo viaggio in Uganda, nel 1914, vorrà con sé Fratel Clemente, scrivendo "il mio vecchio ed intimo amico, compagno dei primi colpi dati a Khartoum quando tutto era da fare, socio e protagonista delle prime scene e vicende dello stabilimento ufficiale della Missione dopo le barbarie del Mahdismo". Lodi queste ben meritate e che fanno giustizia del suo silenzio!

Altra qualificata testimonianza di chi lo conobbe a lungo è quella del P. Vignato (che sarà il primo Ordinario del "Nilo Equatoriale", come Prefetto Apostolico), allora Superiore della Missione in Uganda. In varie riprese e occasioni egli attesta essere Fr. Clemente "un buon soggetto", "osservante, sano e contento"; un individuo pronto a smontare le piccole tensioni che si creavano nel gruppo missionario a causa delle diverse idee e, in certi casi, nazionalità. E alla sua morte, il P. Vignato (al tempo, superiore generale) dirà di lui: "Dio solo sa quanti meriti si sia fatti nella sua lunga e difficile vita di missionario".

Fr. Clemente, come accennato sopra, rimase nel Bahr-el-Ghazal fino al 1908, quando per la prima volta ritorna in Germania per un breve periodo di riposo. Certamente il suo ritorno in patria, già provetto missionario, sarà servito di animazione missionaria nella sua Heisingen e ovunque si sarà presentato.

Ma l'anno seguente Clemente è di nuovo in Missione; ed anche questa volta in attesa di altra esplorazione ed altre fondazioni.

Apertura comboniana in Uganda

Il Vicario Apostolico Geyer da Khartoum veglia ricordando bene che i figli del Comboni devono spingersi oltre il Sudan, praticamente in Uganda, dove la messe è quanto mai promettente. Egli si impegna con molteplici contatti per venire a capo di questa nuova apertura. L'Uganda, strettamente parlando, includeva i "regni" locali delle principali tribù bantu; ma il Governo Britannico, sotto il nome di Protettorato, includeva nel termine Uganda anche le tribù nilotiche e sudaniche al Nord, come pure quel territorio chiamato "Enclave di Lado", affidato fino allora al Re del Belgio, ma che poi doveva passare al governo inglese: non solo per la parte compresa nel Sudan (dove si trova la località Lado), ma anche per la riva sinistra del Nilo per un cento chilometri di profondità, al di sotto di Nimule, sul confine del Congo Belga, chiamato in seguito Zaire, fino al Lago Alberto. Il Vicario Apostolico stesso precede il primo gruppo di missionari, andando sul posto insieme a P. Albino Colombaroli, fino allora nel Bahr-el-Ghazal, nominato da Verona come superiore del gruppo che doveva costituire una nuova entità dal punto di vista della vita dell'Istituto.

Fratel Clemente è di questo gruppo, e con gli altri entra in Uganda risalendo prima il Nilo fino a Gondokoro (presso l'attuale Juba), indi a piedi e aiutati da portatori fino a Nimule, posto considerato come confine tra Sudan e Uganda. Quindi l'entrata è via Nimule, dopo non poche tergiversazioni con gli ufficiali del governo ugandese. Come è noto, tra Nimule e Juba il Nilo ha le rapide che ne impediscono la navigazione. Oltre Nimule, già a quel tempo era stato organizzato un servizio di battelli governativi che risalivano il Nilo fino al Lago Alberto.

Qui possiamo seguire la descrizione di uno del gruppo, Padre Pasquale Crazzolara: "Alle 2 di notte del 4 marzo 1910 iniziamo il viaggio coi soli portatori Baganda, cioè provenienti dal 'regno Buganda' (a piedi, si intende)...Si passa per un bosco molto fitto lungo il fiume delle montagne Latuka. Dopo una bassa collina si scorgono le montagne di Dufile (oltre il Nilo), nell'Enclave di Ladò... Alle 8.45 arriviamo stanchi ad una capanna aperta in tre dei suoi lati; ma niente acqua. Si scava in terreno umido e si ricava un pò d'acqua non tanto buona. Alla sera Fr. Clemente si perde nel bosco e dopo una lunga ricerca viene ritrovato: ha perso l'orientamento".

Dunque, nonostante l'esperienza passata, è molto facile smarrirsi, specialmente quando ci si trova in boscaglie.

Dopo Nimule il drappello prende il battello governativo, che risale verso il Lago Alberto, e poco prima del posto governativo di Koba arriva alla sponda di Omach. È il 30 marzo 1910. Qui, come accennato sopra, sono ricevuti da Mons. Geyer e da P. Albino Colombaroli, che con l'aiuto di qualche portatore avevano già costruito qualche capanna. Mons. Geyer lascia subito, con lo stesso battello, per fare ritorno in Sudan via Kampala, Nairobi, Mombasa e il Mare Rosso.

Fratel Clemente si mette subito al lavoro della nuova fondazione, cominciando da questo lembo della riva destra del Nilo che da poco ha lambito il lago Alberto, per continuare il suo corso fino al Mare Mediterraneo. Clemente ha già 50 anni, età in cui uno poteva già dirsi anziano se non altro per le fatiche che la vita in Africa comportava. Il P. Albino Colombaroli, in uno dei suoi primi rapporti a Verona, si azzarderà a dire: "Fr. Clemente è ormai troppo vecchio per la missione, come confessa egli stesso..."; pur aggiungendo subito, "del resto egli è molto buono". Per comprendere la battuta, basti considerare che tanti missionari morivano molto prima, e che lo stesso A. Colombaroli si ritirerà presto dal campo, morendo poi a 51 anni.

A rispetto degli altri missionari, Fr. Clemente è davvero l'anziano, che deve procurare l'armonia del gruppo, con la sua esperienza e con la sua carità. Ed intanto c'è il lavoro di preparare le prime capanne un po’ solide, per le abitazioni, la chiesetta, per accogliere i primi catecumeni e aprire una scuoletta. Il luogo della Missione viene presto trasportato su un’altura più propizia; ma si resta sempre a due passi dal Nilo. A parte la poesia, che uno può immaginare, basti dire che anche oggi le stazioni missionarie più "pesanti" sono quelle vicine al Nilo.

La vita d’ogni giorno in missione

La popolazione di Omach era poca, in un certo senso. Vi erano, s’intende, molti "Alur" che provenivano da quella grande tribù, come "Jonam" o gente del fiume, dalla sponda opposta, per allora ancora sotto l'amministrazione belga; Alur che vivono anche oggi, oltre che in West Nile, nello Zaire. Ad ogni modo c'era la fondata speranza che la Missione avrebbe potuto poi trasferirsi sulla sponda sinistra del fiume. Più all'interno sulla sponda destra, invece, iniziava la grande tribù Acioli; ma per il momento, come sempre succede tra una tribù e l'altra, vi era una certa distanza, una specie di terra di nessuno.

Questo il primo campo di lavoro per i Comboniani, che in seguito si estenderanno ben oltre in Uganda.

Ad Omach bisogna difendersi dai coccodrilli e dagli ippopotami che amano visitare anche le ortaglie che i missionari piantano; in giro ci sono anche elefanti, bestie feroci e antilopi di ogni specie. Ma quanto più pericolose sono le zanzare che a sciami assaltano tutto e tutti, iniettando la malaria nei missionari e si intende anche nella gente locale, sebbene questa sia più o meno immunizzata. Fr. Clemente ha un bel da fare per assistere i confratelli che uno alla volta cadono nella malaria; ma di questa ce n'è per tutti a turno. Né è facile creare un ambiente in cui si possa resistere più facilmente. Pertanto, con la gioia dei primi Battesimi, presto vengono febbri e ricadute che portano fino all'orlo della tomba.

È consolante, però, l'interesse della gente, di questi buoni e semplici Jonam, come riportava P. Albino su "Nigrizia" di sett./ottobre 1910: "Una delle meraviglie degli Alur e che ci causa frequenti visite sono i lavori di Fratel Clemente; egli sta fabbricando le porte delle nostre capanne ed un altare per la chiesa. Gli indigeni osservano tutto con grande curiosità e fanno i loro commenti sulla sega, sulla pialla, sullo scalpello e su tutte le altre cose, e spesso escono in questa esclamazione: 'Ah, questa gente di Khartoum (così chiamavano quelli che venivano dal Sudan), quanti bei lavori cha sanno fare!'. In questa maniera, un po’ alla volta e quasi insensibilmente si vanno stringendo le nostre relazioni, guadagnando la loro confidenza".

E dobbiamo aggiungere: anche noi restiamo meravigliati come la presenza e l'opera del Fratello in missione sia via al dialogo e all'evangelizzazione.

Ben presto questo stesso lavoro ammirato dagli Alur sarà insegnato a loro stessi, in un altruistico senso di promozione umana. Il tutto, si noti, continua anche oggi nelle Missioni, nelle più svariate e aggiornate forme. Non è tutto questo, del resto, quel lavoro che il Figlio di Dio è venuto a santificare incominciando da Nazaret?

Tra un lavoro e l'altro i giorni passano. A momenti si creano piccole tensioni, più che altro causate dal clima torrido e dalle febbri che spezzano i nervi; e magari qualche sfogo, ma subito si rientra nella ragionevolezza e nella calma, di cui Fr. Clemente dà un continuo esempio. Il P. Cordone, molto soggetto a questi alti e bassi, si lascia andare a qualche critica riguardo a Clemente (scrivendo in ottobre del 1910), ma presto si riprende dando questa delicata e squisita testimonianza, che fa capire la serietà e l'impegno del confratello: "Proprio adesso (dopo aver espresso qualche critica...) ho ricevuto il rendiconto di Fr. Clemente. Non ho che da umiliarmi davanti a un Religioso di tanta fede. Dal suo esempio siccome anziano dipende il fervore dei giovani e quindi l'avvenire di questa Casa. Deo gratias! Fossi io buono come lui!".

E a tempo opportuno, e con la debita delicatezza, Fr. Clemente si spiega, interviene; come quando a fine giugno dello stesso 1910 egli, vedendo il superiore P. Albino Colombaroli così ridotto male in salute (da avere bisogno di lenti per leggere), spinge il Padre Cordone a scriverne a chi di dovere. E di questi casetti ne succedono tanti, da affinare la virtù del Fratello, che continua a dare il suo contributo sempre più prezioso alle fondazioni delle stazioni missionarie. .....(omissis)

La prigionia che affina la virtù

Fr. Clemente, alla bella età di 56 anni, 20 dei quali spesi in missione, si trova strappato dai suoi confratelli, lontanissimo dalla patria e da ogni conoscenza, addirittura in un altro continente. Ci è difficile sapere tanto di lui se non che egli prende brevissimi appunti sul suo taccuino, in cui talvolta scrive in inglese; e qualche cosa si sa, ovviamente, da corrispondenza dei superiori e confratelli. Il taccuino inizia e termina nella prigionia. Dal complesso si sa con certezza che il Fratello dalla prigionia scriveva: probabilmente a P. Vianello (a Verona), ma di certo a P. Vignato, a Fr. Fanti, a P. Fornasa e a P. Santambrogio (in Uganda, dove la posta doveva arrivare più facilmente), e presumibilmente ad altri.

Quello che più incoraggia e sostiene Fr. Clemente è il pensiero di appartenere alla sua famiglia religiosa e missionaria. Senza dubbio il Signore si fa sentire più vicino con la sua grazia al suo servo fedele. Possiamo pensare che egli senta quanto è vicino il Signore al giusto che soffre, come si esprimono i Salmi e come hanno sperimentato tante sante persone, che si sono trovate in simili circostanze.

In prigionia Fr.Clemente di certo riceve lettere provenienti dai suoi superiori e confratelli; e che in alcune occasioni egli riceve qualche aiuto in denaro da P. Vianello (Verona), da P. Vignato (Uganda), e da P. Engels, procuratore dei Padri Bianchi a Mombasa; quest'ultimo certamente a nome di P. Vignato. Certamente, si pensa, Fr. Clemente ne ha di bisogno...

In seguito si apprenderà che, forse anche con l'aiuto in denaro ricevuto, Fr. Clemente fu in grado di procurarsi da vivere, acquistando qualche attrezzo e facendo lavoretti come falegname.. Ed in seguito rimandò il denaro dei sussidi ricevuti in Uganda dove - pensava - i confratelli erano in più grandi strettezze di lui! Esempio meraviglioso di laboriosità, di parsimonia, e di amore alla propria missione!

Rientro definitivo in Europa

Il 3 aprile 1917 P. Vignato scrivendo a P. Montanari a Gondokoro per varie faccende, aggiunge: "Il Fr. Clemente le manda i saluti, si trova in India e spera di poter essere liberato fra breve". Quella era una speranza, ma in realtà la prigionia si protrasse oltre il previsto. Ma ascoltiamo una più completa testimonianza scritta da P. Vignato al Superiore gen. P. Vianello:

"Il Fratel Clemente è ancora a Jakdah in India. Dice che sta bene. Il P. Engels dei PP.BB. di Mombasa gli mandò 60 rupie anche ultimamente: egli si comperò degli strumenti e lavora per guadagnarsi qualche cosa. Sembra si conservi quell'esemplare di religioso di una volta. Ci scrive spesso. Che il Signore ci ridoni la pace!".

La testimonianza dice tutto quello che possiamo pensare di Fratel Clemente: dall'India egli invia i suoi semplici scritti, la sua vita di falegname offerta al Signore per la missione, di cui è segno, poi, il ricavato del suo lavoro che rimanda in missione. E dobbiamo pensare che il Fratello è un vero santo sul modello di S. Giuseppe, il falegname di Nazaret.

La liberazione avvenne molto tardi, e i motivi non possono essere che le lungaggini di queste conseguenze post-belliche, tanto più quando si è in mano di autorità militari, e per di più in colonia.

Fr. Clemente è imbarcato a Bombay su una nave diretta a Rotterdam, in febbraio del 1920; e da Rotterdam raggiunge Essen; e da qui il suo paese. .....(omissis)

CAPITOLO QUINTO - GLI ANNI PREZIOSI DELLA RACCOLTA

Il rientro a Verona

Fr. Clemente rivede il suo paese Heisingen, il capoluogo Essen e la valle del Reno, certamente con le inevitabili ferite causate dalla guerra. Ma anche lui può raccontare le sue peripezie. Fa la sua vacanza in famiglia e ben presto riprende la via che lo conduce a Verona, l'amata Casa Madre, dove era approdato 30 anni prima. Qui si presenta ai suoi Superiori, come era consuetudine, per ricevere l'obbedienza per quanto essi pensano che egli possa fare ancora.

I 60 anni di età erano compiuti. Oggigiorno si potrebbe pensare ancora a tante cose, e magari a riprendere la via della missione. Ma Fr. Clemente ritornava da una esperienza di stenti, di fatiche, di febbri equatoriali, senza contare la lunga prigionia. Ecco: i Superiori lo sentono, considerano i pro e i contro, e fanno il loro discernimento. È meglio che il Fratello stia in una comunità ben costituita, dove possa restare tranquillo e allo stesso tempo rendersi ancora utile. E il posto ideale c'è.

Proprio l'anno precedente, il 1919, era stata aperta la "Scuola Apostolica" a Thiene, provincia di Vicenza, per gli aspiranti Fratelli; aperta in un locale temporaneo, presto si svilupperà e sarà costruita in un sito più spazioso e adatto. Le domande di ammissione erano numerose; d'altra parte, la richiesta di Fratelli dalle missioni non era mai soddisfatta a sufficienza. P. Meroni, il Superiore generale, conosceva bene la situazione delle missioni; e lui stesso personalmente dedicherà molto tempo alla preparazione dei Fratelli. Ora, con Thiene, si tratta di impostare bene l'insegnamento teorico e pratico per questi aspiranti, che poi si uniranno agli altri, i candidati al sacerdozio, nello stesso noviziato, dove per un certo tempo le due categorie di novizi si troveranno alla pari quanto a numero. Un lavoro molto importante, perciò, per l'Istituto Missionario.

Il tutto va molto bene per Fr. Clemente: in missione, pur avendo fatto di tutto, aveva trovato modo di esercitare sempre la sua specializzazione come falegname. La sua lunga esperienza e la sua competenza erano eccezionali; e soprattutto la sua bontà e la sua disponibilità erano a tutta prova. Questa è, in definitiva, l'obbedienza che Fratel Clemente riceve a questo punto della sua vita: collaborare, a Thiene, nella formazione dei futuri Fratelli Comboniani.

Un buon ventennio come maestro a Thiene

Respirata per un po’ di tempo l'aria ricostituente della Casa Madre, Fr. Clemente si reca a Thiene per essere pronto all'inizio del nuovo anno scolastico in autunno del 1920. Un mirabile esempio del missionario, per qualsiasi motivo reduce e a qualsiasi età, che ricomincia da capo ancora un'altra fase della sua vita missionaria. Il tutto va insieme, e si comprende solamente con un’intensa vita di preghiera e in silenzioso lavoro. Sempre, cioè, tenendo presente l'esempio supremo del Falegname di Nazaret.....(continua)

Un traguardo importante e... finale

E così Fratel Clemente rimane a Thiene, nella preghiera nel silenzio e nel lavoro, fino al 1941, in un vissuto offerto giorno per giorno al Signore con gioia. Nel 1941 lo troviamo nella Casa Madre di Verona. Essendo egli ottantenne, ci voleva proprio il riposo e la preparazione all'incontro finale, con quella assistenza che una persona anziana poteva avere nella Casa Madre di Verona.....(omissis)

Con tutta l'assistenza e la cura dei confratelli, Fr. Clemente rende l'anima a Dio il giorno 20 giugno 1942, nell'ottanduesimo di sua vita. La salma è presto composta nella stessa stanza.

Tutti in Casa Madre sentono questo evento come il traguardo finale del servo buono e fedele, che è ammesso nella casa del suo Padrone. Un transito sereno, a coronare una vita spesa interamente per la missione. Una morte non da piangere, ma da offrire in lode a Dio.

P. Mario Marchetti

*****

Br. Schröer Klemens (11.09.1860 - 20.06.1942)

Br. Klemens wurde in Heisingen/Rheinland am 11. September 1860 geboren. Er lebte in der schwierigen Zeit des Kulturkampfes. Wie die meisten seiner katholischen Landsleute stand auch er treu und unerschrocken zu seinem christlichen Glauben. Nach einer langen Schreinerlehre und nachdem er auf die Fürsprache der Muttergottes vor dem sicheren Tod bewahrt worden war, schloss er sich im Alter von 30 Jahren der Kongregation an. Nach einer kurzen Postulatszeit in Verona reiste er nach Ägypten ab. Nach einem Jahr kehrte er wieder zurück, um am 19. März 1892 die ewigen Gelübde abzulegen.

Da gerade das Mutterhaus gebaut wurde, arbeitete auch er mit anderen Brüdern unermüdlich beim Bau mit und als perfekter Schreiner fertigte er die Türen und Fenster an. 1896 durfte er wieder nach Afrika ausreisen, nachdem vorher das neue Mutterhaus eingeweiht worden war. Nach seiner Ausbildung als Nautiker wurde er zum Gehilfen von Br. Giori auf dem Missionsdampfer ,,Redemptor" ernannt. Nach der Erkundigungsreise in den Bahr el Ghazal im Jahre 1904 blieb er dort zurück bis 1908, um beim Aufbau mehrere Missionsstationen mitzuarbeiten. Er nahm geduldig die großen Opfer und Strapazen jener heroischen Zeiten auf sich.

Nach einem kurzen Heimaturlaub begleitete er 1910 Mons. Geyer und die für jene Mission bestimmten Mitbrüder nach Uganda, um mit der Evangelisierung in jener Gegend zu beginnen. Während des ersten Weltkrieges wurde er 1916 in ein Internierungslager nach Indien gebracht. Erst 1920 wurde er entlassen. Bei der Teilung der Kongregation entschied er sich für die italienische Gruppe.

Inzwischen war Br. Klemens 50 Jahre alt geworden und die Auswirkungen des afrikanischen Klimas und der Malaria machten sich immer mehr bemerkbar. So wurde er nach Verona zurückgerufen. Nach einer Ruhe- und Erholungspause schickten ihn die Oberen 1920 nach Thiene. Dieses Haus wurde als Ausbildungsstätte für Missionsbrüder errichtet. Zwanzig Jahre hat er dort gearbeitet, viele Brüder im Schreinerhandwerk ausgebildet und seine reiche, afrikanische Erfahrung an die Kandidaten weitergegeben.

Nach zwanzig Jahren kehrte er ins Mutterhaus von Verona zurück, um auszuruhen, aber auch dort half er mit, solange es ihm möglich war. Ein Jahr vor seinem Tod konnte er das Goldene Professjubiläum feiern. Er starb an Arteriosklerose und Herzmuskelentzündung am 20. Juni 1942 im Alter von 82 Jahren.

Br. Klemens lebte treu nach der Ordensregel, war sehr fromm und arbeitsam und hinterlässt uns allen ein Beispiel großen Güte. Der Generalsuperior sagte: "Nur Gott weiß, wie viele Verdienste dieser Bruder in seinem langen und oft schwierigen Leben gebracht hat". R.I.P. (P. Mario Marchetti mccj)