Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

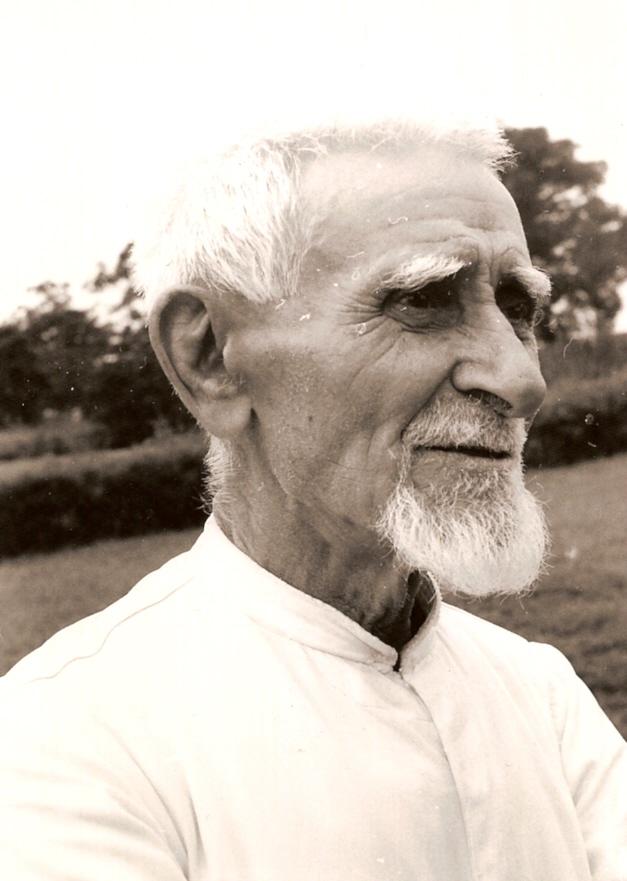

Molinaro Luigi

Sesto di 7 figli di papà Giacinto e mamma Panato Augusta, Luigi venne al mondo nella povera casa di 6 stanze, tre al piano terra e tre al primo, a Volpino, una frazioncina del comune di Zimella (provincia di Verona e diocesi di Vicenza), il 30 novembre 1888.

Nella stanza accanto alla casa c'era il cavallo che serviva al papà per eseguire trasporti per conto terzi, una vaccherella e due o tre vitelli da allevare. Oltre l'orto, si stendevano cinque campi di buona terra che, insieme ai bachi da seta, assicuravano alla famiglia l'indispensabile quanto a vitto e vestiario.

Luigino pareva crescere solo negli occhi e nelle orecchie. Il papà e la mamma lo guardavano con un senso di compassione e si chiedevano che cosa sarebbe stato di quel loro bambino dal musetto aguzzo e dal fare sempre spaventato.

La vocazione missionaria

Nel 1900 l'Opera del Redentore pubblicò una bella immagine del Sacro Cuore con accanto un missionario con tanto di barba e crocifisso nell'atto di accompagnare a Cristo alcuni africani. Luigi, allora dodicenne, rimase impressionato da quel quadretto e, in cuor suo, promise che sarebbe diventato missionario. L'amore alle missioni era di famiglia in casa Molinaro. La mamma, pur essendo analfabeta, comperava sempre una copia degli "Annali della Propagazione della Fede" che venivano distribuiti in parrocchia. Poi, mentre preparava le tagliatelle, diceva a Luigi di sedersi sul focolare e di leggere quelle pagine. Il ragazzino eseguiva con intima soddisfazione l'incombenza e intanto si arricchiva di cognizioni missionarie. Non solo, ma già si preparava a quella che immaginava la sua futura vita nel cuore dell'Africa. Nel suo diario annota: "Impressionato dagli stenti e patimenti dei missionari, di nascosto masticavo ortiche crude e altre erbe selvatiche per vedere se riuscivo ad abituarmi".

P. Molinaro fu sempre portato allo scrupolo. Anche la sua estrema rigidezza con i confratelli in missione - ma ne aveva molta di più con se stesso - scaturiva dalla paura di non agire come piaceva al Signore, i cui amici devono seguire il Maestro portando la propria croce.

Un giorno stava giocando con Antonio, il fratello di due anni più grande di lui. Questi, scendendo la scala del fienile, inceppò e cadde battendo la testa. Nessuna ferita, nemmeno un lamento. Si grattò un po' e poi prese il rastrello e si avviò verso il campo insieme ai genitori. Qui cominciò il mal di testa con conati di vomito. Riportato a casa, si aggravò rapidamente. Venne il parroco e gli amministrò i sacramenti. Poco dopo Antonio morì. Luigi rimase profondamente colpito dal fatto. Il suo problema principale però, fu quello della salvezza eterna del fratello e, nel suo piccolo, tentò una specie di giudizio particolare. Ecco la conclusione: "Era un angioletto. Per quanto lo conoscessi, non mi diede mai uno schiaffo o un insulto. La sua più brutta bestemmia era 'Orco can'. Sì, certamente Antonio era andato in paradiso". E questo bastò a rasserenare Luigi.

Dopo le prime classi elementari a Volpino, Luigi proseguì la scuola a Zimella, e le tecniche a Lonigo. Aveva con sé un amico che condivideva l'idea di farsi sacerdote.

Agli esami di terza, Luigi e il suo compagno risultarono promossi. Dopo l'esito positivo, i professori chiesero ai due dove intendevano andare. "In seminario a Vicenza" fu la risposta. Gli esaminatori, liberali e anticlericali, scoppiarono in una risata beffarda. Solo uno disse che erano bravi, e li incoraggiò per quella strada.

Seminarista

Dopo il primo trimestre in seminario a Vicenza per la quarta ginnasio, Luigi era stanco e scoraggiato tanto da voler ritornarsene al paesello. Alla prima interrogazione, infatti, il professore di latino gli fece leggere un brano e poi gli chiese di fare l'analisi logica.

"Non so che cosa sia, signor professore. Non ne ho mai sentito parlare".

"Al posto con un bel quattro". Quel famigerato quattro era rimasto maledettamente appiccicato alla pagella del primo trimestre. L'assistente della camerata (un chierico) sdrammatizzò la cosa e riuscì a portare un po' di pace nel cuore di Luigi. Alla fine dell'anno Luigi fu promosso con menzione onorevole e, in quinta, prese addirittura il premio, "per cui il mio papà si ringalluzzì".

Durante il quinto anno di ginnasio, il condiscepolo Ghiotto Anselmo (poi missionario comboniano) convinse Luigi ad abbonarsi a "Nigrizia". "La leggevo e rileggevo gustandola come fosse un libro di meditazione". Ciò che angustiava maggiormente il giovane seminarista erano i necrologi. "Leggerli e sentir voglia di piangere era la stessa cosa. Chi sostituiva quelle giovani vite immolate per la salvezza delle anime?".

Il pensiero della "vocazione missionaria sì…, vocazione missionaria no…", influì sul rendimento scolastico per cui la promozione al termine della prima liceo fu risicata. "Fu una grande disillusione per il mio povero papà, e quando mi portò a casa con il carretto, per tutta la strada era mogio mogio e non mi rivolse neppure una parola".

L'anno seguente, dopo gli esercizi spirituali, Luigi tornò all'attacco. Il vicerettore intuì che si trattava di vera vocazione missionaria e non di una fantasia del ragazzo.

"Sai che i missionari sono Religiosi?"

"Cioè? Cosa vuoi dire?"

"Che emettono i Voti di povertà, di castità e di obbedienza".

"Per il Voto di castità mi pare che, come prete, devo pur farlo. Povertà! lo non sono ricco, non ho mai cercato di esserlo e non intendo diventarlo. Obbedienza! È proprio quello che desidero perchè da solo non sono capace di far niente, e ho bisogno che mi si dica di fare questo, di non fare l'altro…".

Novizio

Il 18 ottobre 1907, con un fagotto sotto il braccio, il chierico Luigi Molinaro prese il trenino a Sanbonifacio e, dopo 25 chilometri di percorso, arrivò a Verona per fare il noviziato.

Molinaro si impegnò nella lotta ai propri difetti e all'acquisto delle virtù proprie di un missionario con una tenacia che rasentava l'incoscienza. La lettura delle vite dei santi lo stimolava in questo sforzo costante. Ogni sacrificio, ogni rinuncia, ogni fatica, diventavano sua porzione preferita. Aveva voglia, il Padre Maestro, di tenere i freni! Il giovane diceva: "È niente, padre. A casa mia facevo anche di più, e non per virtù, ma per necessità". Dài oggi e dài domani, la salute cominciò a venir meno.

"Fui preso dall'insonnia e persi l'appetito. I dolori di testa erano miei compagni inseparabili di giorno e di notte. Ormai mi trascinavo per le scale e per i corridoi, senza forza e con molta fatica. Fratel Poloniato, da quindici anni portinaio e infermiere, faceva di tutto perché mi rimettessi in sesto. Niente da fare. il Padre Maestro mi incoraggiava dicendo di confidare in San Giuseppe. Anche lui aveva sofferto tanto, anzi, per debolezza aveva dovuto lasciare momentaneamente l'Istituto ed era tornato a casa. Ma poi era guarito. Dunque la medicina era la confidenza in San Giuseppe. Fratel Poloniato, uomo assai pratico, alla devozione a San Giuseppe aggiunse due buone colazioni oltre i tre pasti ordinari. Una alle ore 10 e un'altra alle 16, a base di pane, latte, caffè e uova sbattute. Egli stesso mi controllava per vedere se mangiavo davvero tutto quello che mi preparava. La cura fu efficace. Per Pasqua ero perfettamente ristabilito. E per tutti i cinque anni in cui rimasi a Verona come novizio e come studente di teologia non ebbi mai una linea di febbre né il minimo male alla testa".

L'impegno di Luigi per l'acquisto delle virtù si fondava sulla consapevolezza che... non era nato santo. E certi difetti se li portò fino alla tomba. Ecco cosa scrisse P. Vianello di questo novizio: "Ha buona volontà anche se talvolta è un po' debole e poco energico. È molto attaccato alla famiglia. Come carattere è timido, indeciso, un po' permaloso. Ha tendenza allo scrupolo e a giudicare poco favorevolmente gli altri".

A distanza di anni, e di continui sforzi per migliorare, P. Molinaro era considerato da tutti "un ottimo religioso, osservantissimo delle regole come un novizio, zelante missionario, ma dal carattere difficile nonostante i suoi sforzi, per cui sta bene da solo perchè è un santo che fa diventare santi coloro che resistono a stare con lui. Serio, duro, poco comunicativo". Subito dopo, però, si deve convenire che "a 82 anni è il perfetto e perpetuo novizio, perfino esagerato nell'obbedienza. Il suo carattere è una croce per lui. La sua rettitudine è senza limiti per cui tutti gli perdonano volentieri i suoi limiti e difetti".

Se è vero che la santità consiste non nell'essere esenti da difetti, ma nel continuo sforzo per combatterli, dobbiamo dire che Molinaro fu un autentico santo. La personalità di questo missionario va letta con la chiave della "connaturale tendenza allo scrupolo" che lo accompagnò per tutta la sua lunga esistenza senza lasciargli un attimo di tregua. Abbiamo già visto che la sua principale preoccupazione alla morte del fratello Antonio fu la salvezza eterna del medesimo. P. Vianello, suo maestro, aveva cercato invano di fargli superare lo scoglio degli scrupoli... La durezza ed intransigenza di P. Molinaro nel trattare se stesso, e di conseguenza anche gli altri in quanto ciò era in sintonia col suo temperamento, derivavano proprio dalla paura di sbagliare, di non essere conforme alla volontà del Signore, di non dare buon esempio. In una lettera del 1979, scritta a P. Nebel, meno vecchio di lui di qualche mese, dice: "Mi congratulo con lei e ringrazio il Signore che lo ha fatto ritornare tra i suoi cari Dinka. Si ricordi che noi siamo il decano e il vice-decano della nostra Congregazione. Il Signore, che ci ha voluto tanto bene, ci aiuti ad edificare i nostri giovani (e anche i meno giovani) confratelli affinché siamo tutti veri Figli del Sacro Cuore".

Per P. Luigi, dunque, anche le più piccole norme del regolamento diventavano essenziali, "neppure uno iota sarà cambiato". Se non si legge Molinaro in questa luce, non si coglie l'essenza del suo essere sacerdote-religioso-missionario, ma si ha semplicemente l'immagine di un "fanatico per il Regno di Dio"; ed ogni fanatismo è deprecabile.

Sacerdote

All'esame per l'ordinazione sacerdotale, affrontato in Episcopio alla presenza del Cardinal Bacilieri che faceva da interrogante, Molinaro seguì immediatamente il primo della classe, il quale fu tenuto sotto torchio per un'ora intera e poi mandato fuori bocciato.

Conoscendo P. Luigi Molinaro, la sua timidezza e la non eccessiva intelligenza, è facile immaginare il terrore che era dipinto sul viso quando varcò la soglia fatale. Molto probabilmente anche il Cardinale notò quel volto magro, quegli occhi grandi per lo spavento, e chissà cos'altro... "Mi fece due domande alle quali Sua Eminenza si diede immediatamente le risposte lasciandomi appena il tempo di dire di si, e mi mandò fuori con la promozione" .

Il 10 agosto 1912, nella sala del Capitolo, sempre in Episcopio, una trentina di chierici, tra i quali 3 missionari comboniani (Negri, Gubert e Molinaro) riceveva l'ordinazione sacerdotale. Molinaro, non essendo membro di Voti perpetui, usufruì di una speciale dispensa dalla Santa Sede.

Cinque giorni in famiglia per la Prima Messa, poi a Verona in attesa di destinazione.

In Africa

L'8 dicembre, festa dell'Immacolata, P. Molinaro rinnovò i Voti per altri 3 anni. Il giorno dopo ricevette l'ordine di partire, con i PP. Montanari e Pedrana, per l'Africa. La partenza sarebbe stata per il venerdì seguente.

P. Luigi, che era molto affezionato alla famiglia, ebbe un attimo di sconforto... “Sono rimasto senza parola. E, dopo un momento di esitazione, esclamai: 'Bene, andrò in Africa a morire'”. Fece appena in tempo a salutare i familiari (una sola notte con loro) e si imbarcò a Venezia.

L'impatto con l'Africa fu traumatizzante. Basti leggere a questo proposito l'articolo di P. Contran su Nigrizia di gennaio 1986, pag. 56. Qui ci limitiamo a dire che Molinaro fu il fondatore delle tre grandi missioni tra i Madi, i Lotuko e i Karimojong.

Molinaro - questa è una delle sue intuizioni missionarie - fu uno di quelli che sostennero la necessità di uscire dalle missioni per andare alla gente, per mantenere i contatti con la cultura del villaggio. Questo particolarmente nei primi tempi (come vedremo) e nel periodo del "boom" della scuola, quando i missionari concentravano la loro attività all’interno della missione (scuola e catecumenato). Egli s'imbarcò in safari estenuanti a bordo di scomodi carri trainati da buoi. Stava fuori per mesi interi coprendo distanze di 400 chilometri. Guadò torrenti in piena, salendo sui rami degli alberi come le scimmie e calandosi, per la stessa via, dall'altra parte. Affrontò i mercanti che, sotto il pretesto del commercio dell'avorio, angariavano gli africani; superò con pazienza e costanza le diffidenze di questi ultimi ai quali pareva impossibile che tra i "bianchi" ci fosse qualche galantuomo capace di sacrificarsi per loro senza ricavarne, in cambio, lauti guadagni.

Una grossa conquista

Palaro, Moyo, Torit e Loa assorbirono i primi dieci anni di attività missionaria di P. Luigi. A Palaro, 1'8 dicembre 1915, emise la professione perpetua. Nel 1923 lo troviamo a Venegono come professore.

Durante le sue brevi vacanze, il Padre fece una grossa conquista... Cediamo la penna a Mons. Cesana:

"P. Beduschi ce lo condusse da Venegono, per un incontro con noi, chierici di teologia di Milano. Il nostro buon Rettore, Mons. De Giorgi, era a conoscenza del mio desiderio di farmi missionario, e mi chiamò nel suo studio e lì mi lasciò, solo con P. Molinaro. Mi ha fatto impressione quel volto scarno, ossuto, scolorito, e l'insieme della persona dimessa. Ma ricordo i suoi occhi vivi e la sua parola appassionata. Quanta fede, quanto fervore, quanto amore per Dio, quanto zelo per la salvezza delle anime degli africani! Ne fui preso... Lo rividi poi in noviziato. I suoi buoni esempi, la stretta osservanza dell'orario, il suo fervore, erano esortazioni tacite a compiere ogni cosa con fervore e generosità. Era un godimento spirituale quando, nei passeggi, ci si sedeva attorno a lui ed egli parlava della missione, dell'Africa, dei catecumeni, dei battesimi. Lo rividi poi in Africa. Era cosa nota che, dove occorreva un Padre per iniziare una nuova missione, per avviarla nelle immancabili difficoltà degli inizi, lui, P. Molinaro, era sempre pronto, sempre volenteroso".

La Regola personificata

Per alcuni anni P. Molinaro rimase solo al lebbrosario di Alìto. Ciò nonostante, all'ora della levata o degli atti "comuni" egli suonava la campana. Ciò lo metteva sulla stessa lunghezza d'onda dei confratelli delle missioni vicine e gli assicurava un lavoro buono e regolare.

La solitudine gli pesava. A Kangole, quando vide che due con fratelli che erano venuti a fargli visita stavano per allontanarsi, scoppiò in pianto. "Voi partite", disse semplicemente. E si sforzò di inghiottire le lacrime.

Altre volte prendeva la solitudine come una giusta e salutare punizione per il suo caratteraccio. Scrive Mons. Cesana: "Dopo una mia visita ad Alìto, mi disse con tanta sincerità di lasciarlo pure solo perchè ciò faceva bene al suo carattere scontroso... Sempre arzillo, sempre attivo con i suoi catecumeni che seguiva ed istruiva, sempre esatto nelle funzioni in chiesa, specie per la Santa Messa e nell'amministrazione dei Sacramenti, in modo speciale della S. Confessione. Le sue istruzioni, le sue predicazioni erano tutte sulla vita religiosa, sulla preghiera, l'obbedienza, la carità. Parlava con il gesto e con il cuore. Non dimenticherò mai la sua predica sulla passione, quando contemplando il Crocifisso, fu preso da commozione e singhiozzi tali da commuovere tutti. Sì, P. Molinaro era davvero un'anima del Signore e che portava il Signore alle anime".

"Era l'uomo dell'osservanza letterale e dei pochi scherzi - afferma P. Pellegrini -. Ciò lo rendeva alle volte poco popolare. Nessuno, però, aveva da obiettare perchè la rigidità maggiore la riservava a se stesso. Il suo zelo, la sua preghiera, il suo amore per gli africani, supplivano benissimo qualche sua spigolosità".

"La vecchiaia - fa eco P. Fiocco - non lo ha mai dispensato dalle pratiche di pietà. Fino all'ultimo fu presente e puntuale agli atti comuni. E non l'ho mai sentito mormorare di nessuno. Se aveva delle osservazioni da fare, le faceva all’interessato, senza paura, anche se certamente ciò gli costava".

Maestro... bocciato

Dal 1924 al 1931 P. Molinaro fu nelle missioni di Nagishot, Lerwa, Torit in Sudan. Poi venne in Italia per il Capitolo. I Superiori lo fecero Padre Maestro dei novizi Fratelli. Ce la mise tutta per riuscire un ottimo educatore, e ciò... fu un guaio per lui e anche per coloro che gli stavano sotto. Il motivo del suo insuccesso è facile da immaginare per cui, nel 1932, era a Lira e poi a Kangole, a Gulu, quindi responsabile del seminario di Lacor per quasi dieci anni, poi a Moyo, a Pakele, di nuovo a Lira, ad Alìto fino al 1965, anno delle terze vacanze in Italia. Un tiro, come si vede, di 34 anni costellati da avventure a non finire, da "fioretti" ora spassosi, altre volte un po' meno... Tutti i con fratelli d'Uganda ne hanno da raccontare. E noi li aspettiamo con impazienza, questi fioretti, per mettere in risalto la singolare figura di missionario che è P. Molinaro.

Non è che le vacanze giovassero molto al Padre, anzi c'è da dire: meno male che sono state poche. Infatti una volta si buscò la broncopolmonite, in una seconda occasione si ruppe due volte le ossa e rimase quasi avvelenato per le esalazioni di una stufetta elettrica. In compenso assorbiva con avidità le innovazioni liturgiche e vi si adeguava con entusiasmo seguendo il cammino della Chiesa.

Con l'Africa nel cuore

Ormai l'Africa era diventata la sua terra, l'unica terra, per il Bijo Moro (deformazione africana di Luigi Molinaro). E vi ritornò con entusiasmo facendo la spola sempre nelle solite missioni di Lira, Aduku e dintorni.

Ci volle una certa insistenza da parte dei Superiori per farlo venire in Italia nel 1971 a celebrare il 60° di sacerdozio. L'unico vero legame con la Patria era costituito da una sorella, la mamma di P. Foletto, di poche parole anche lei e dall'anima profondamente missionaria per cui vedeva il tempo passato in Italia da parte del fratello come tempo rubato alle missioni.

Nel 1979, a Namugongo, c'erano più di 500 mila cristiani che assistevano alla Messa celebrata dal Papa. P. Molinaro, guardando quella massa enorme, disse al confratello che gli stava vicino: "E poi dicono che non abbiamo fatto niente!" P. Molinaro e i suoi amici della prima ora avevano fatto molto, anche se qualcuno li contestava.

Vorrei terminare questo breve ed inadeguato profilo sottolineando il ruolo di profeta della nuova missione esercitato da P. Molinaro. Scrive P. Balzarini:

"P. Molinaro amava raccontarmi di un metodo di apostolato usato ancora nei suoi primi tempi d'Africa. Questo apostolato consisteva nella fondazione di una missione in un determinato posto. Costruzione della cappella, casa dei Padri e altre opere, specie agricole, dove si insegnava a coltivare la terra in modo razionale. La vita del personale missionario era una vita di preghiera, di buoni esempi, quasi da monaci. Solo qualche visita ai villaggi per farsi conoscere, per visitare gli ammalati, per ossequiare i capi. Il tutto per invitare la gente ad accettare la missione e per frequentarla. Solo a questo punto sarebbe scattata la fase della proposta evangelica e cristiana... L'idea era bella, ma la gente non veniva. Fu con P. Vignato che le cose cambiarono radicalmente. Andare alla gente e predicare il vangelo sembrava più corretto che aspettare la gente. Gesù aveva detto: "Andate". Tra i missionari ci furono vivaci discussioni. P. Molinaro - e lo abbiamo visto - si schierò subito per la seconda soluzione e un po' alla volta il sistema fu adottato da tutti. P. Luigi lo portò avanti con cocciutaggine fino all'ultimo".

Il metodo di apostolato di P. Molinaro non era quello di massa; egli preferiva accostare gli individui uno ad uno, con pazienza, con calma, lasciando il tempo alla grazia di Dio per operare.

P. Balzarini definisce il Padre "un vecchio sempre giovane e moderno".

Quello che ho fatto, l'ho fatto molto volentieri

Solo allo scoccare degli 88 anni P. Luigi si decise a mettere da parte la fedele bicicletta. L'occasione fu una caduta che, per altro, lo lasciò illeso.

"Caro P. Luigi - gli disse il confratello Tocalli - oggi ti è andata bene. Se però ti capita ancora e ti rompi un femore, dovrai stare a letto e ti verranno le piaghe. E in poche settimane sarà la fine". Il mattino dopo, il vecchietto consegnò la bicicletta dicendole addio per sempre. Aveva ancora quasi dieci anni da vivere, non c'era dunque da scherzare!

Continua P. Tocalli: "Era puntualissimo nella levata mattutina e il primo di noi a recarsi in chiesa con la lampada a kerosene per la meditazione, le preghiere e la Santa Messa. Ad un certo punto però, specie nella stagione delle piogge, i suoi bronchi incominciarono ad indebolirsi. L'unica soluzione pareva quella di convincerlo a pregare da solo nella sua stanza e a ritardare la levata fino all'ora di colazione, quando la temperatura già si faceva più mite. Ci volle un lungo ragionamento e un fugace accenno all'obbedienza per piegarlo. Era un altro passo sofferto nella difficile accettazione della vecchiaia per questo piccolo uomo così rigido con se stesso".

Nel 1984 il Padre venne per una breve vacanza in Italia. Fu oggetto di ammirazione da parte di tutti. Molti giornali parlarono di lui come di un prodigio e sottolinearono la sua vivacità e il suo entusiasmo. Egli però non vedeva l'ora di tornare in Africa, in Uganda, anche se qualcuno diceva che c'era pericolo per un vecchio che si reggeva con il bastone e che aveva le gambe non proprio adatte ad improvvise fughe nel bosco.

P. Molinaro viveva ormai in un'altra dimensione. I suoi ultimi anni si erano trasformati in un inno alla preghiera, alla meditazione, alla contemplazione, senza rinunciare al contatto con la gente.

Fu proprio il costante contatto con la gente, unito ad un grande amore per essa, che gli permise di interessarsi anche allo studio delle lingue e delle tradizioni delle tribù in mezzo alle quali fu chiamato a lavorare. Alcune note sui Lotuko e sui Didinga furono riprese e pubblicate dall'autorevole rivista Anthropos. Redasse pure una "Grammatichetta Karimojong", stese degli appunti per una grammatica Madi. Era anche questo un modo per mostrare il suo amore, concreto e fattivo, verso i confratelli più giovani che arrivavano in missione.

Consapevole dei suoi limiti e dei suoi difetti, nel 1979 scrisse al Superiore Generale in questi termini: "Dichiaro di essere riconoscentissimo a Dio e a tutti i miei superiori e confratelli di avermi chiamato, accolto e tollerato in questa cara Congregazione, e prego il Signore di concedermi la grazia grande, benché indegno, di morire figlio del Sacro Cuore di Gesù".

Quest'uomo, cui non venne mai meno l'entusiasmo per la sua vocazione, prima di morire scoprì anche una scintilla di umorismo. A Fr. Fanti che gli chiedeva: "Come andiamo?", egli, dalla sua sedia a rotelle, rispose: "Qui non andiamo, ma siamo seduti".

Il 13 agosto 1985 venne ricoverato all'ospedale di Aber. Egli si trovava in quella missione praticamente dal 1976. Che cosa aveva? Era vecchio e frusto, dicono i confratelli. Durante i due mesi e mezzo di degenza volle essere assistito esclusivamente dai confratelli, rifuggendo i servizi prestati dalle infermiere.

Rimase lucido e sereno fino alla fine, dimostrando una grande disponibilità ad accogliere la morte, proprio come gli Africani. Per lui, però, quell’atto supremo non rappresentava solo l'ultimo aspetto della vita, ma era il momento dell'incontro con il Signore. Momento gioioso, dunque. E lo fece intendere più volte a coloro che lo assistevano.

Il 17 ottobre, mentre l'Uganda di Okello e di Museveni si preparava ad immergersi in un nuovo bagno di sangue, P. Molinaro entrava nella pace di Dio. Prima di spirare sussurrò al confratello che lo assisteva: "Quello che ho fatto, l'ho fatto molto volentieri".

Un ricordo: la preghiera

La domenica 20 ottobre, due giorni dopo il funerale del Padre, P. Balzarini si trovava nella chiesa di Apac per la celebrazione della Messa. Ad un certo punto un cristiano fece cenno di voler parlare all'assemblea. Il Padre gli diede la parola.

"P. Molinaro – cominciò - è il Padre della mia famiglia. Ha battezzato me e mia moglie e ci ha uniti in matrimonio. Nel giorno del battesimo mi ricordò di pregare sempre il Signore, pregare tutti i giorni. Così nel giorno del matrimonio ripeté lo stesso invito, con ancora maggior calore perchè le difficoltà della famiglia sono tante. P. Molinaro battezzò tutti i miei figli. Due di essi sono già in paradiso con lui. Noi tutti non possiamo dimenticare P. Molinaro soprattutto perchè ci ha insegnato a pregare e perchè lui ce ne dava l'esempio. Era l'uomo della preghiera".

A questo punto l'uomo fu preso da commozione e ringraziò con una sola parola: apwoyo (grazie). E se ne andò, lasciando in tutti una profonda impressione.

Chi ha conosciuto P. Molinaro, ogni volta che lo ricorda, non vedrà l'uomo piccolo, magro e spigoloso, bensì il gigante dello zelo missionario corroborato e sostenuto da una costante e continua preghiera, diventata per lui esigenza naturale come il respiro. P. Lorenzo Gaiga

MCCJ Bulletin, n. 149, Aprile 1986, pp.49-56

*****

P. LUIGI MOLINARO l’uomo della Parola di Dio

Il papà e la mamma guardavano il loro Luigino che sembrava crescere solo negli occhi e nelle orecchie, e si domandavano che cosa sarebbe diventato con quel musetto aguzzo e dal fare sempre spaventato. Nel 1900 l’Opera del Redentore pubblicò una bella immagine del Sacro Cuore con accanto un missionario con tanto di barba e crocifisso nell’atto di accompagnare a Cristo alcuni africani. Luigi, allora dodicenne, rimase impressionato da quel quadretto e decise di farsi missionario. La mamma, pur essendo analfabeta, si era abbonata agli Annali della propagazione della Fede poi, mentre preparava le tagliatelle, diceva a Luigi di sedersi sul focolare e di leggere quelle pagine, e l’amore alle Missioni passava dal cuore della madre a quello del figlio come un’onda continua benefica.

Luigi, sesto di sette figli, era nato a Volpino di Zimella, Verona, il 30 novembre 1888. Nel suo diario scrisse: “Impressionato dagli stenti e patimenti dei missionari, di nascosto masticavo ortiche crude e altre erbe selvatiche per vedere se riuscivo ad abituarmi”.

Ordinato sacerdote il 10 agosto 1912, ricevette subito l’ordine di partire per l’Africa. Poté stare con i suoi una sola notte perché la nave era in partenza da Venezia. Aveva 24 anni. Quest’uomo piccolo e mingherlino fu il fondatore delle tre grandi missioni tra i Madi, i Lotuko e i Karimojong. Molinaro – questa fu una delle sue intuizioni missionarie - fu uno di quelli che sostennero la necessità per i missionari di uscire dalle missioni dove c’erano le scuole i catecumenati, per andare alla gente, per mantenere i contatti con la cultura del villaggio. Egli s’imbarcò in safari estenuanti a bordo di scomodi carri trainati da buoi, ma anche in bicicletta e a piedi.

Stava fuori mesi interi coprendo distanze di 400 chilometri. Guadò torrenti in piena salendo sui rami degli alberi come le scimmie e calandosi dall’altra parte per la stessa via. Affrontò i mercanti che di nascosto esercitavano ancora la tratta degli schiavi, superò con pazienza e costanza le diffidenze dei Neri ai quali pareva impossibile che tra i bianchi ci fosse qualche galantuomo, percorreva da solo i sentieri della savana senza temere le bestie feroci che incontrava. A chi gli chiedeva se non avesse paura, rispondeva: “L’uomo è il re del creato, perciò non deve aver paura; anzi le bestie devono chinare il capo e fare un passo indietro”. Con questo spirito affrontò le numerose guerre che afflissero l’Uganda. Il suo metodo non era quello di accostare grandi masse, ma preferiva l’approccio con il singolo con pazienza, con calma, lasciando il tempo alla grazia di Dio di operare, e intanto parlava a tutti di Dio tanto che lo chiamaro “Basambabori” (l’uomo della Parola di Dio).

Da bravo contadino, quando arrivava in un posto, la prima cosa era la costruzione della cappella per la preghiera, della capanna per il missionario e poi, tra un’ora di preghiera e una di catechismo, insegnava alla gente a lavorare la terra in modo razionale

Dal 1932 al 1942 fu responsabile del seminario di Lacor, Gulu, perché il Padre aveva capito l’importanza del Clero indigeno. Voleva che finalmente si realizzasse il progetto di Comboni “salvare l’Africa con l’Africa” anche quanto a sacerdoti. Per costringerlo a venire in Italia per un po’ di vacanza dopo anni di missione ci voleva la forza dell’obbedienza. “Il tempo delle vacanze – diceva – è tempo rubato alla missione.

Solo allo scoccare degli 88 anni p. Luigi si decise a mettere da parte la fedele bicicletta. L’occasione fu una caduta che, per altro, lo lasciò illeso. Gli restavano ancora dieci anni di missione che si trasformarono in un inno alla preghiera, alla meditazione, alla contemplazione, senza rinunciare al contatto con la gente che visitava regolarmente accompagnato da un giovane in auto. Fu proprio il contatto con la gente che gli permise di studiare le lingue e le tradizioni delle tribà in mezzo alle quali fu chiamato ad operare. Alcune aricoli sui Dipinga e i Lotuko furono pubblicate sull’autorevole rivista Anthropos. Redasse pure una grammatica Karimojong e stese gli appunti per una grammatica Madi.

Nel 1979 scrisse ai Superiore generale: “Sono riconoscentissimo a Dio e ai miei superiori e confratelli di avermi chiamato, accolto e tollerato in questa santa Congregazione, e prego il Signore di morire in essa.

Con i suoi 96 anni e 72 di vita missionaria in Uganda p. Luigi Molinaro, cui non è mai venuto meno l’entusiasmo, è il decano delle missioni. Vide lo sviluppo della Chiesa africana dal tempo della preghiera sotto una pianta, alle cattedrali, ai vescovi, ai cardinali. Fu l’uomo della parola di Dio. Molte tribù lo considerano il “padre della fede” nel loro territori. Anche per i missionari era ormai una figura leggendaria. Morì in Uganda nel 1985. P. Lorenzo Gaiga