Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

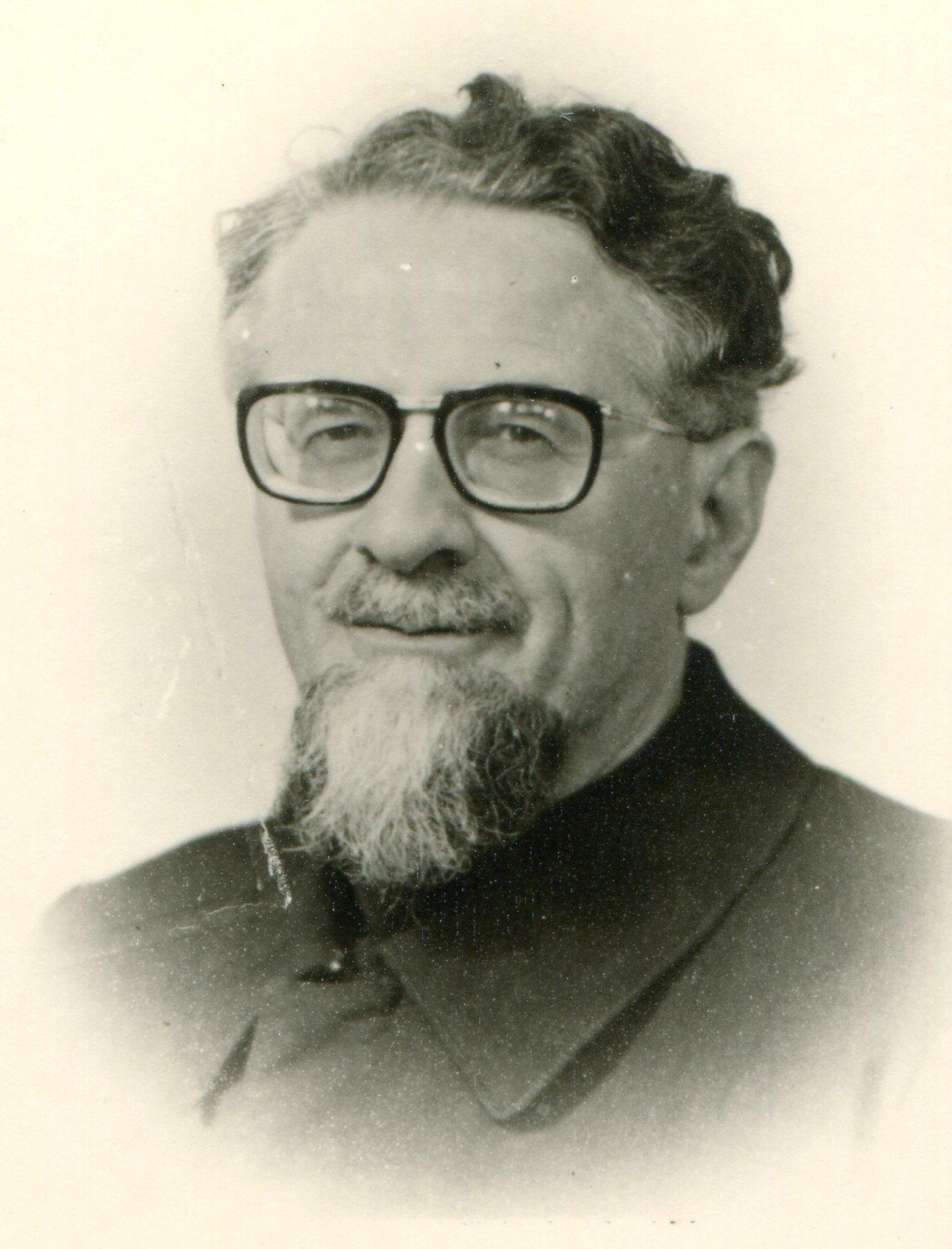

Morlacchi Giuseppe

Giuseppe Morlacchi ha sempre avuto una grande confidenza con la chiesa e con le cose di Dio. Basti pensare che suo padre era sagrestano e che lui, una sera, andò a nascondersi dentro l'armadio dei piviali. E si addormentò. Fortunatamente si trattava di un mobile piuttosto malandato, con fessure da tutte la parti per cui il ragazzino, ritrovato il mattino seguente dopo disperate ricerche, dormiva ancora placidamente e senza nessuna conseguenza.

Nessuno, quindi, si meravigliò quando, terminate le elementari, Giuseppe chiese di entrare nel seminario diocesano per diventare sacerdote. La stoffa ce l'aveva davvero.

A 18 anni Giuseppe (frequentava la prima liceo) si decise a compiere il passo decisivo per seguire la vocazione che da tempo sentiva nel cuore. Scrivendo al cardinale di Milano per ottenere il permesso di lasciare il seminario, portava come motivazione di fondo della sua scelta "un sogno lungamente vagheggiato che, attraverso la preghiera e il consiglio mi sono deciso a tradurre in realtà: portare la parola di Dio a coloro che non conoscono il Signore". Al che il cardinale rispose: "Benediciamo di tutto cuore il pio proposito".

Il "sogno lungamente vagheggiato" salta fuori anche nella domanda di ammissione all'Istituto inoltrata ai superiori di Verona.

La mamma, rimasta nel frattempo vedova, oppose una forte resistenza alla decisione del figlio. Questi, tuttavia, non venne meno a quella che riteneva un'autentica chiamata del Signore. In data 10 luglio 1933, poté scrivere: "Dopo tanto insistere e con la gioia di Dio, la mia mamma e la mia famiglia hanno deciso di lasciarmi abbracciare lo stato di missionario nella veneranda Congregazione dei Figli del Sacro Cuore. Con grande mia gioia potrò finalmente darmi al Cuore di Gesù per portargli tante anime. Potrò così calmare, almeno un po', quella sete di anime di cui Gesù non è mai sazio".

Nella vocazione missionaria di Giuseppe Morlacchi, oltre alla grazia di Dio che in queste cose è sempre protagonista, entra anche l'esempio degli studenti comboniani che, da Venegono Superiore, frequentavano il seminario diocesano di Venegono Inferiore. Morlacchi, inoltre, era l'animatore più attivo del gruppo missionario, colui che cercava di tenere i contatti tra seminario e missionari milanesi.

Ardente propagandista

Lasciato dunque il seminario diocesano di Venegono Inferiore, il chierico Giuseppe passò al noviziato di Venegono Superiore. Il primo novembre 1933 fece la vestizione e il 7 ottobre 1935 i primi Voti. Poi passò a Verona per concludere il liceo e la teologia. Fu ordinato sacerdote a Verona, il 9 giugno 1940, da monsignor Girolamo Cardinale, vescovo della città scaligera.

Padre Capovilla, in un suo giudizio sullo scolastico Morlacchi, aveva scritto: "E' molto buono, pio e di buona volontà. Ha discreto criterio e si sacrifica volentieri per gli altri".

Non potendo partire per la missione essendo le frontiere chiuse a motivo della guerra, padre Giuseppe fu inviato a Pesaro come propagandista e reclutatore. Prese quell'ufficio con impegno e serietà percorrendo i paesi della zona con la bicicletta e poi con la moto, in cerca di viveri per i ragazzi che popolavano il piccolo seminario. Era un lavoro particolarmente duro perché molte strade erano tutto un saliscendi e parecchio sconnesse. Le distanze erano notevoli. Tuttavia il Padre era sempre disponibile e gioioso. Ben presto si fece stimare dai parroci e dalla gente con la quale veniva a contatto. Anche se i tempi erano duri, voleva che i ragazzi mangiassero bene.

"Domani, se Dio vorrà - diceva - questi ragazzi dovranno percorrere i sentieri africani: devono essere sani e forti". Questo pensiero gli metteva le ali ai piedi e gli moltiplicava le energie. Ma un'altra cosa impressionava quei futuri missionari: la vita di preghiera di padre Giuseppe il quale, appena ritornato dai suoi viaggi, andava in chiesa a pregare e a ringraziare il Signore. I giovani in questo modo imparavano come il missionario deve abbinare in sé le doti di uomo di azione e di preghiera.

Dopo cinque anni di quella vita, padre Morlacchi si aspettava di essere inviato in missione. Invece dovette trasferirsi a Riccione per esercitare lo stesso mestiere. Sapeva parlare, aveva un bel modo di presentarsi e di porgere le problematiche missionarie per cui, dove c'era un particolare bisogno, veniva chiamato per dare man forte. Ed egli non si tirava indietro.

Africa in vista

Nel gennaio del 1946 fu inviato a Bologna per lo studio dell'inglese. Vi rimase fino al novembre di quello stesso anno. Un mese dopo, infatti, partì per l'Africa. Sua prima destinazione fu Khartum. Se a Bologna aveva studiato inglese, nella capitale del Sudan doveva continuare a sedere sui banchi per mettere nella testa un po' di arabo. Solo dopo sarebbe potuto partire per la parte meridionale del Paese. Ciò avvenne nel marzo del 1947.

Nella missione di Yubu, a stretto contatto con i catecumeni, imparò la lingua del luogo. Così, 9 mesi più tardi, poté trasferirsi a Naandi come coadiutore. In missione, padre Morlacchi prediligeva i safari, perché gli piaceva stare con la gente, anche se ormai si accentuava il disturbo agli orecchi che lo porterà alla completa sordità.

Dal 1948 al 1953 fu a Rimenze, sempre come coadiutore e dal 1953 al 1955 a Mupoi in qualità di procuratore. "E' un uomo di grande buona volontà - scriveva padre Seri - ma purtroppo assai sordo per cui ne derivano dei guai, alle volte a sfondo umoristico, altre volte un po' meno, per cui deve portare tanta pazienza lui e altrettanta coloro che vivono con lui". Quando non stava bene, si chiudeva nella sua stanza con la proibizione a chiunque di mettervi piede. Dice padre Carradore: "Faceva pena constatare come tribolava per la difficoltà di sentire e di comunicare con gli altri. Era tuttavia ammirabile vedere come portava sempre con sé uno di quei primi apparecchi acustici a piastra, scomodi e ingombranti, ma atti a rendere meno penosa la sordità. Morlacchi, nonostante le difficoltà che incontrava, non si dava per vinto. Voleva stare con la gente, parlare con essa, fare catechismo e ascoltare le confessioni. Il ministero sacerdotale-missionario è sempre stato il suo impegno principale. Anche come procuratore se la cavava bene. Pur essendo molto poveri, faceva di tutto perché i confratelli non mancassero dell'indispensabile. Bombardava di lettere i suoi ex amici del seminario, molti già sacerdoti in parrocchie economicamente benestanti, e non si vergognava di chiedere l'elemosina. Essi si mostrarono sempre all'altezza della fiducia accordata".

In queste missioni dovette lottare spesso contro la malaria che, di tanto in tanto, veniva a visitarlo con formidabili attacchi. In più soffriva di disturbi intestinali non comuni. Il suo superiore, padre Vittorino Riva, lo rimproverava dolcemente perché era troppo trasandato, specie durante i safàri, in quanto mangiava tutto ciò che gli capitava tra le mani senza badare all'igiene. Padre Morlacchi rispondeva che il mangiare come gli africani faceva parte della vita missionaria, che poteva essere offensivo per la gente rifiutare ciò che offriva, che, tutto sommato, se non morivano loro non sarebbe morto neppure lui. E con questi discorsi tirava avanti.

L'opera dei Fratelli indigeni

Lasciata la procura a padre Lorenzo Piazza, padre Morlacchi fu incaricato della direzione dei Fratelli Indigeni, un gruppo di giovani messi insieme da padre Giuseppe Di Gennaro, con l'approvazione di mons. Ferrara in vista di una futura Congregazione africana a sfondo laicale. Fratel Mosca costruì la loro sede e padre Morlacchi cercava di dare un'impronta particolare ai primi membri. La persecuzione che, qualche anno più tardi, travolse il Sudan ridimensionò anche quest'opera.

Vicerettore a Roma

Nel 1956 troviamo padre Morlacchi a Roma, in qualità di vicerettore degli scolastici che, a San Pancrazio, si preparavano al sacerdozio e... alla laurea nei vari atenei romani. Ma nella città eterna padre Giuseppe si annoiava a morte. Egli si sentiva missionario di frontiera. E poi, diciamolo chiaro, se la sordità lo limitava nei rapporti con gli africani, costituiva un inghippo ancor più grande con gli scolastici. Per cui insistette per essere mandato nuovamente in missione.

Fu inviato a Marìngindo, sempre tra gli Azande. Ce la mise tutta per rendersi utile malgrado la sua menomazione alle orecchie. Anzi, più si sentiva limitato, più si impegnava per supplire con la volontà a ciò che la natura gli negava. "E' di grande apostolato - scrisse padre Armani - e di grandissimo spirito di sacrificio. Vorrei dire che fa anche troppo, che esige troppo da se stesso. Quando non riesce in ciò che vorrebbe, rischia di lasciarsi prendere da un po' di malinconia, di pessimismo, ma poi reagisce, consapevole che la grazia di Dio supplisce alla sua mancanza di udito".

La grande tribolazione

Nel 1959 era a Tombora. "Il lavoro non manca - scriveva- e neanche la buona volontà di lavorare. Abbiamo avuto il battesimo di pezzi grossi come la moglie del gran Capo Tombora e di alcune sorelle di lui. Mentre amministravo il battesimo, un temporale scagliò un fulmine contro la porta della chiesa bruciandola. Tutto si risolse con un grande spavento. Il clima di restrizioni, per non dire di persecuzioni, si fa sentire. Abbiamo la proibizione dal Governo di fare o di riparare cappelle e di fare il seminario. Ho sentito con immenso dolore che qualche confratello è stato espulso. Speriamo che non sia l'inizio di una grande tribolazione". Era proprio l'inizio di quel periodo di sofferenza che sfocerà nell'espulsione in massa di tutti i missionari dal Sudan meridionale.

Il fattaccio

E' ancora inspiegabile come possa essere successo. Padre Giuseppe, a bordo del camioncino della missione, rientrava a Tombora carico di ragazzi che, due giorni dopo, avrebbero ricevuto la cresima. Superato un ponticello, affrontò una semicurva e infilò una leggera discesa. Forse per lo spostamento del ragazzi stessi, o per la velocità un po' sostenuta, il mezzo si rovesciò. Un ragazzo e una ragazza rimasero uccisi sul colpo. Per il Padre fu una prova dolorosissima che lo mise in crisi.

Al processo dovette pagare un'ammenda e poi finì nella prigione di Juba. Padre Gaetano Briani, generale dei Comboniani, gli scrisse una lettera di partecipazione. "Ho sentito la disgrazia che le è capitata e la pena a cui fu condannato. Non posso esprimergli il dolore che provo e quanto preghi il Sacro Cuore affinché l'assista, lo conforti e le dia forza nella dolorosa prova. Alzi gli occhi al cielo, caro Padre, e offra tutto per le anime e per il Sudan che in questo momento ne ha particolare bisogno. Le sono vicino con la preghiera e con l'affetto. La benedico di tutto cuore e mi raccomando alle sue preghiere. Verona 15 dicembre 1959".

A padre Morlacchi la lettera fu recapitata in prigione la vigilia di Natale. Dopo aver ringraziato il padre generale per tanta premura nei suoi confronti, prosegue: "Speravo che mi commutassero la pena della prigione in multa. Invece il D.C. di Yambio non ha voluto sentir ragioni, e mi hanno portato a Juba.

Da sei mesi hanno portato la reclusione a un mese, senza nessuna multa, tranne le 6 sterline per i parenti delle vittime... Questo mese di reclusione è per me una grande grazia. Ho pregato tanto, ho letto, ho meditato e mi sono anche riposato. La prigione per i bianchi è una casetta di metri 18 per 20 in mezzo a un cortile, con la sua veranda attorno e i servizi. Il cibo mi viene portato dai confratelli. Nei giorni feriali celebro la messa nella mia stanza e alla domenica davanti a tutti i prigionieri. Tutti si sono interessati del mio caso, da mons. Mazzoldi, a mons. Ireneo Dud, dai mercanti (che sono molto influenti) ai confratelli, naturalmente. A Tombora e a Mupoi hanno fatto preghiere speciali per me. E' un'esperienza speciale quella che sto vivendo. Sono sicuro che il Sacro Cuore saprà ricavare il bene anche da essa".

Nel 1960 padre Morlacchi tornò in Italia e fu inviato nella casa di Arco come superiore dei confratelli malati. Col motorino affrontava lunghi viaggi per corsi di predicazione e per giornate missionarie. Starsene fermo gli costava molto, ed era una penitenza troppo grande per la sua natura di missionario camminatore.

L'Africa chiama

Mentre i confratelli del Sudan meridionale venivano espulsi in massa (1964), e quindi si precludeva anche a coloro che erano in Italia la possibilità di ritornarvi, padre Morlacchi fu inviato a Crema come propagandista. Intanto si era attrezzato di un apparecchio acustico più moderno e più efficiente per cui poteva disimpegnarsi discretamente bene.

Ma le nebbie di Crema lo rendevano sempre più inquieto. In data 22 febbraio 1968 scrisse al padre generale: "Nel giugno scorso ho fatto l'operazione di trapianto all'orecchio per cui ci sento abbastanza bene anche senza l'apparecchio il cui uso in missione è sempre problematico. Dunque sono pronto a partire. Se lei mi dice che devo operarmi anche dall'altra parte, pur di andare in missione io sono dispostissimo. Mi creda, mi sono sottoposto a questa operazione solo per potermi rendere utile alla missione, altrimenti me ne sarei stato tranquillo con la mia sordità o con gli apparecchi che, qui in Italia, sono a portata di mano.

Ho visto mons. Ferrara che mi parlò della missione tra gli Azande della Repubblica Centrafricana. Sarebbe il mio posto. La vita di propagandista mi abbatte psicologicamente. Pensi, su 60 parrocchie della diocesi di Crema, solo 11 mi hanno dato la giornata missionaria. Nella diocesi di Albenga, solo una; così pure Vigevano. Lodi, due o tre; Pavia, nessuna. E alle volte si sentono anche parolacce... Non c'è come questa cosa che abbatta".

Apostolo dei lebbrosi

Il 7 agosto 1968 padre Morlacchi era nella parrocchia di Mboki (RCA) con l'ufficio di parroco e di incaricato dei lebbrosi. Questi ultimi erano fuggiti dal Sudan meridionale dove rischiavano forte per la situazione sanitaria sempre più in degrado e per la noncuranza delle autorità nei loro confronti. Scrisse a nome di mons. Ferrara al padre generale e all'Associazione Amici dei Lebbrosi di Bologna per avere degli aiuti. Egli intendeva fare qualche cosa di serio e di pianificato per guarire questi infelici. Ne aveva circa 400 che costituivano quasi una parrocchia con i suoi matrimoni, le prime comunioni, ecc. Scrivendo al padre generale disse: "I lebbrosi vorrebbero che stessi sempre in mezzo a loro per adunanze, catechismo, visite agli ammalati gravi e per mandare avanti la Legio Mariae che ha trovato molto successo. Grazie a Dio sono affiancato da un piccolo gruppo di uomini e donne di azione cattolica e dal catechista. In occasione della giornata missionaria mondiale i lebbrosi hanno raccolto 25.000 lire che hanno spedito alle pontificie Opere di Roma. Questo è un segno di grande maturità spirituale. Questi, che sono i più poveri del mondo, vogliono aiutare altri poveri".

In un'altra lettera del 14 maggio 1972, padre Morlacchi si rivolge a padre Agostoni (generale) dicendo: "Cambiando la situazione nel Sudan meridionale, molti rifugiati ritornano nei loro villaggi. Anche i lebbrosi, per ultimi, ritorneranno. Le chiedo di poter andare con loro e restare sempre con loro. Vorrei che tutte le cose che sono in mio possesso diventassero dei lebbrosi e solo di loro. Ho fatto una scuola materna per figli di lebbrosi che funziona bene, grazie a brave ragazze che la gestiscono. Anche la scuola elementare per bambini e bambine promette bene. Si vede più educazione, più salute, più gioia. Il nunzio apostolico che è passato di qui ha assicurato che non ha mai visto dei lebbrosi così contenti. Un gruppo di laici, sempre lebbrosi, amministrano gli aiuti che vengono per i profughi e le assicuro che fanno le cose con coscienza e giustizia. Io vorrei stare sempre con questa gente, se lei è d'accordo". Padre Agostoni gli rispose che era d'accordo per le cose ma, quanto a lui... magari avesse il potere di farlo rientrare subito in Sudan meridionale!

Già qualche comboniano, richiesto dai vescovi sudanesi, poteva intanto entrare in Sudan, ma solo se si trattava di suore e fratelli per assistenza sanitaria e per scuole artigianali. Una certa speranza andava delineandosi anche per i sacerdoti. Ma i tempi non erano ancora maturi.

A padre Morlacchi, invece del Sudan meridionale, gli toccò l'Italia. Nei suoi quattro anni di permanenza tra i lebbrosi si era spremuto troppo. Giunto in Italia, non era neppure in grado di recarsi a celebrare la messa (quando era a Bollate, paese di sua sorella) senza essere trasportato in macchina. Egli scrisse: "Ho sofferto nel lasciare i malati di lebbra. Ci sentivamo una famiglia: li vedevo, ormai, tanto sereni e contenti".

A Mongumba

L'aria di Gordola, dove il Padre si recò a trascorrere un buon periodo di vacanze, lo rimise in sesto, anche se un incidente col motorino lo confinò in clinica per qualche settimana. Invece di ritornare tra i lebbrosi di Mboki, andò nuovamente a Crema come propagandista. Vi rimase fino al 1975. Il padre generale, infatti, gli aveva detto di rinunciare per il momento all'Africa.

"E' stata una doccia fredda per me - scrisse il Padre - anche se ringrazio i superiori per la cura che hanno della mia salute. Io mi sento comboniano e il comboniano non bada alla salute. I lebbrosi di Mboki sono assistiti dall'ONU. Ma queste organizzazioni internazionali sono come quei grossi camion ben attrezzati che trasportano grosse quantità di mattoni. Arrivati, scaricano i mattoni e chi si è visto si è visto. Gli africani, però, non sono mattoni, e a maggior ragione non lo sono i malati di lebbra. Per cui la presenza di un missionario è indispensabile per l'aiuto spirituale, morale e anche materiale. Il missionario, presso i lebbrosi, non è soltanto un distributore di sacramenti, ma parte viva della famiglia dei lebbrosi stessi... Lasci che glielo dica: io ho il chiodo fisso per i malati di lebbra. Il mio non mi sembra un amore esagerato, quindi... potessi partire!".

E in un'altra lettera da Crema: "Ed intanto continuo a fare giornate missionarie. Ma lo scopo è sempre la lebbra. Quando devo andare lontano, su e giù da treni e corriere con due pesanti valigie in mano, dico tra me: Se non fosse per loro, per i lebbrosi, non farei questa vita".

Sempre per aiutare i lebbrosi, chiese di frequentare un corso di leprologia. Il 26 gennaio 1975, scrivendo da Parigi, disse: "Eccomi qui a partecipare al corso di leprologia tenuto dall'Ordine dei Cavalieri di Malta all'ospedale San Louis di Parigi". Insieme al corso di leprologia frequentò anche un corso per malattie tropicali, corso tenuto dalla Croce Rossa francese. "Anche se gli anni passano, l'ideale non invecchia mai",scrisse.

L'11 novembre 1975 era nella missione di Mongoumba. "Sono con padre Casale e fratel Montolli. Il lavoro si prospetta massiccio perché siamo in un posto che sta per diventare importante. La lingua, sebbene non facile, cerco di apprenderla. Malati, anziani e poveri ce ne sono anche qui e tutti capiscono il linguaggio della carità. Poi capiranno anche quello della lingua".

Anche gli occhi!

Il sole della Repubblica Centrafricana, intanto, gli accentuava la cateratta che già era stata preannunciata in Italia. Il Padre si dedicava al lavoro in missione lasciando agli altri confratelli gli impegni nella brousse. E di lavoro ce n'era tanto, specialmente per quanto riguardava la preparazione dei ragazzi al battesimo.

All'inizio del 1977 era di nuovo a Bollate per sottoporsi all'operazione agli occhi... "Devo dire la verità che la fiducia maggiore per il buon esito l'ho riposta nella Madonna Addolorata di Rho che è sempre stata la mia Madonna".

L'operazione ebbe luogo a Rho e riuscì bene, tanto che un professore gli disse: "Lei ha la divina provvidenza che protegge i suoi occhi". Padre Morlacchi scrisse: "Non fu per caso se capitai a Rho, vicino al mio santuario. Per me non fu nemmeno il caso se i due interventi avvennero proprio nelle due festività della Madonna (Natività e Addolorata). Ciò è per me motivo di tranquillità anche per il futuro. La Madonna le cose le fa bene"

Alla metà di marzo del 1978 padre Morlacchi era di nuovo a Mongumba. Intanto si accumulavano nuove e inaspettate preoccupazioni sulla testa dei missionari della Repubblica Centrafricana. Bokassa, con la proclamazione dell'Impero Centrafricano e con le cerimonie che accompagnarono l'avvenimento, aveva fatto ridere tutto il mondo. L'umorista italiano Noschese aveva preparato una serie di show per prendere in giro il nuovo imperatore che, guarda caso, aveva programmato un suo viaggio in Italia dove sarebbe stato certamente oggetto di zimbello. "Una presa in giro di questo uomo suscettibile e orgoglioso, potrebbe far cadere su di noi e sulle missioni le sue ire", scriveva padre Morlacchi al padre generale... Fortunatamente impero e imperatore durarono poco.

Tra i pigmei

A Mongumba ci sono tanti pigmei. Padre Morlacchi si dedicò a loro con quell'entusiasmo con il quale si era dedicato ai malati di lebbra. I pigmei, infatti, data la loro costituzione fisica e intellettuale, non si scostano molto dalla condizione di "lebbrosi" nella mentalità della gente.

Ai pigmei il Padre cercò di dare tutto il suo amore, la sua comprensione e il suo aiuto sia spirituale come materiale. La predilezione per gli ultimi fu una caratteristica che lo accompagnò in tutto il suo ministero missionario.

Dopo Mongumba andò a Dekoa. Un suo confratello disse: "Instancabile nel lavoro malgrado gli acciacchi, ha annunciato il Vangelo più con la vita e con l'esempio, che con la parola. Durante la guerra si interessava della situazione delle missioni e dei confratelli, e terminava ogni colloquio con le parole: 'Io prego perché non perdiate la fede e il coraggio'. Diventando vecchio aveva acquistato anche in dolcezza per cui lasciava un segno in chi lo avvicinava. Egli, come anziano, ci dava dei buoni consigli. Uno che non dimenticherò mai è questo: 'Ricordatevi che la vita del missionario deve essere comunione col Signore e dono ai fratelli'. Ed egli ci dava l'esempio sia per le lunghe ore di preghiera che trascorreva in chiesa, sia per la dedizione agli altri. Avrebbe voluto morire in Africa ed essere sepolto là. Il Signore aveva altri piani".

La messa è finita

Padre Giuseppe era in vacanza a Thiene per dare un' ulteriore aggiustatina alla sua salute. La mattina del 3 giugno, primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore, padre Giuseppe celebrò la santa messa delle ore sette e poi s'inginocchiò sul banco in coretto per fare il ringraziamento. E lì, senza quasi accorgersene, fu colpito da un infarto che lo stroncò sul colpo.

Si ebbero i funerali a Thiene, a Bollate e poi a Lainate, suo paese natale, presenti il Sindaco e quasi tutta l'amministrazione in quanto il Padre era considerato un cittadino insigne. La chiesa era gremita all'inverosimile.

Il parroco ha letto la lettera che il Padre aveva ancora nella macchina da scrivere al momento della morte. Essa era indirizzata proprio alla parrocchia di Lainate per ringraziare il gruppo missionario, il movimento Azione Africana e il parroco dell'offerta raccolta durante la Quaresima per i poveri di Dekoa. Quella lettera incompiuta era interrotta alla parola "condivisione".

"Condivisione - ha detto il parroco - è l'ultimo messaggio che questo nostro concittadino e grande missionario lancia a noi che viviamo in una società opulenta e spendacciona. Per questo noi ci impegniamo solennemente ad aiutare i poveri di padre Giuseppe anche se lui non c'è più".

La salma è stata tumulata nel cimitero di Lainate. I numerosi sacerdoti diocesani, suoi ex compagni di seminario, presenti commentavano: "E' sempre stato un ragazzo modesto, riservato ed esatto nelle sue cose. Da prete abbiamo ammirato il suo buon senso e la sua misura nel parlare. A noi ha dato tante lezioni, ma anche voi Comboniani dovete imparare da lui qualche cosa, come l'amore alla preghiera, la pietà profonda, e lo zelo per la causa missionaria. Ogni occasione era buona per fare apostolato, per parlare dell'Africa e degli africani... Di lui si può ben dire che è stato l'espressione dell'amore di Dio per gli uomini. Pregatelo che vi dia un po' della sua fede e della sua fiducia nel Signore. E' l'eredità più bella che lascia a voi Comboniani e a noi suoi compagni". Padre Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 161, gennaio 1989, pp.82-89