Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

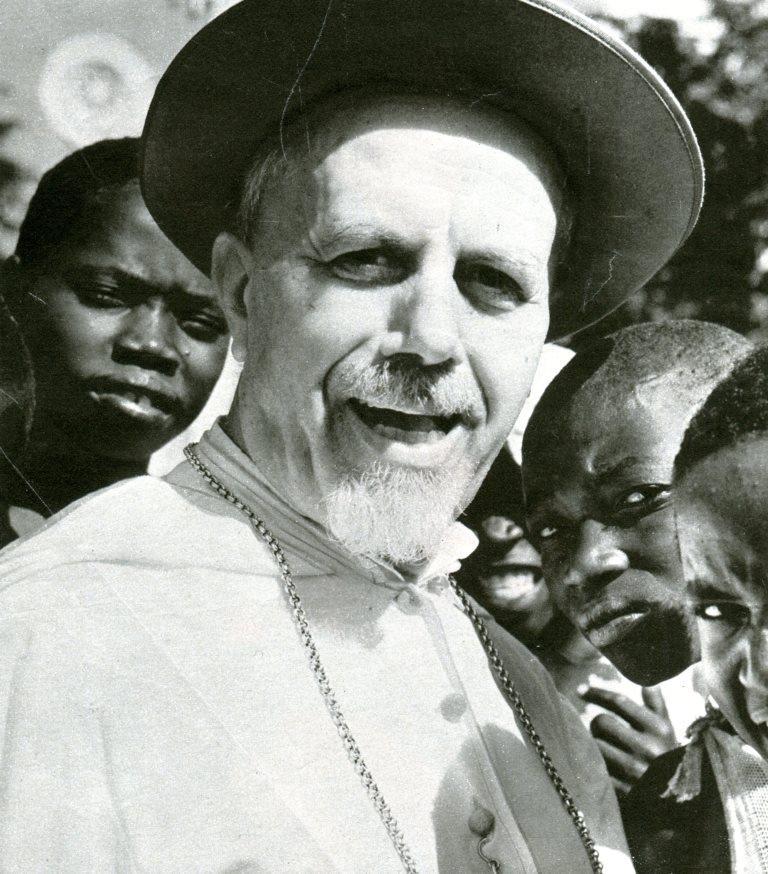

Cesana Giovanni Battista

Ero in quinta ginnasio (1937-1938) quando p. Cesana assunse l'ufficio di superiore dell'Istituto Comboni di Brescia.

Sin d'allora ho potuto conoscere, come gli altri ragazzi del resto, il suo radiCale impegno per la vita missionaria.

Rimangono scolpite nella nostra memoria le sue brevi meditazioni al mattino dopo la messa. Esprimeva in termini molto vivaci quelle che secondo lui erano le qualità esigite in chi intendeva scegliere la vita missionaria e che potevano essere segni di una autentica vocazione.

"Ecco - diceva, accompagnando la sua parola con gesti significativi - io prendo questo giovane e lo porto laggiù nella missione di Gulu o di Kitgum. Ecco là: come si comporterà? Cosa dirà? Cosa farà?” E cominciando a contare dal dito mignolo enumerava le qualità che deve possedere un vero missionario. Era infatti di ritorno dalla sua prima esperienza missionaria in Uganda, dove si era sentito pienamente realizzato. E desiderava che l'ideale missionario fosse sempre presente negli educatori, così da poterlo trasmettere ai giovani.

Appena ritornato in missione nel 1948, scriveva ad uno scolastico, prefetto, in uno dei nostri seminari: "Mantengo la promessa fattavi negli ultimi giorni della mia permanenza in Italia, quando vi ho dato l'ultimo saluto prima di partire per la cara missione. E lo faccio volentieri nella speranza che il racconto di quanto i nostri confratelli vanno compiendo in queste missioni d'Uganda, possa suscitare un maggior fervore missionario tra i cari 'apostolici' di Brescia. Quando il giovane ha davanti a sé il suo ideale missionario, ideale compreso, amato, vissuto nello sforzo quotidiano di prepararvisi, nel cuore di questo giovane vi è una forza meravigliosa per superare le immancabili difficoltà della sua età e del lungo periodo di formazione. È un grande segreto di riuscita nella formazione alla vita religiosa e sacerdotale, il portarli ad amare intensamente questo santo ideale dell'apostolato in terra di missione e desiderarlo con tanta impazienza”.

Anche lui desiderava con impazienza di tornare alla missione e infatti quando al termine del capitolo generale del 1947 fu lasciato libero dall'ufficio di assistente generale (1937-1947) e seppe che poteva ripartire per l’Uganda, lo vidi correre e salterellare nei corridoi della casa di Venegono, dove si era tenuto il capitolo.

La 'genesi'

La sua fu veramente un autentica vocazione religiosa-missionaria, decisa dopo la IIª Teologia (1923). Faceva parte di quel gruppo di seminaristi e giovani sacerdoti dell'arcidiocesi di Milano che erano stati entusiasmati da quel grande animatore missionario che fu p. Beduschi.

In più aveva anche avuto la prova del servizio militare: venne infatti chiamato alle armi nel 1917, coi famosi "ragazzi del 99". Non lo mandarono al fronte, essendo giovane e piuttosto piccolo, ma lo tennero a Milano, impiegandolo come scritturale al comando del corpo d'armata. Ricordo un aneddoto di questo periodo, che ogni tanto raccontava, ridendo di gusto. Un giorno fu incaricato di redigere un documento su un avvenimento increscioso. Cominciò il testo con una frase abbastanza comune, scrivendo: "La genesi di questi fatti deve ritrovarsi etc." Quando l'ufficiale lesse il documento sbottò : "Ecco voi preti, tirate sempre in ballo la 'Genesi', cosa c'entra quel libro in questa circostanza?!"

Nel 1968, nel 50° anniversario della vittoria, gli fu concessa la medaglia di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto.

Dal seminario diocesano fece la domanda di entrare nel noviziato di Venegono Superiore, allora ancora in via di restauri. Vi emise i primi voti il 19 marzo 1925. Poco dopo, il 10.5.25, veniva ordinato sacerdote a Milano dall'arcivescovo Card Tosi.

Del suo noviziato troviamo un cenno in una lettera scritta a p. Mario Marchetti il 3.1.85: "In questi giorni prego il nostro santo p. Sartori che mi ottenga una morte simile alla sua, tanto meglio in chiesa; come lui. E godo davvero nel sentire che p. Gaiga ne ha scritto una 'bella vita'. Incontrai p. Sartori nel noviziato di Venegono dove era entrato alcuni mesi prima di me. Ricordo una passeggiata con lui verso Tradate; la sua conversazione quel giorno mi fece davvero molto bene all'anima. Avevo 24 anni e sentivo un poco le minuzie della vita del noviziato, sotto la direzione del buon p. Bertenghi".

Dopo poco più di un anno di lavoro nell'ufficio di propaganda a Verona e di ministero nella chiesa di S. Tornio, partì per l'Africa, imbarcandosi a Venezia (18.11.26) e arrivò a Gulu il 4 gennaio 1927, data che egli continuamente richiamerà in quasi tutte le lettere in cui annunciava il suo rientro definitivo in Italia.

Semplice missionario

Come è noto, il primo periodo di missione, specie se lungo come una volta, è decisivo nella formazione del missionario.

Per p. Cesana fu di 10 anni, eccetto un anno in Inghilterra (aprile 3536) per imparare l'Inglese e dove faceva il cappellano.

Dello stile di apostolato di quegli anni al quale si dedicò con zelo non comune, anche per la sua buona salute (non sembra abbia avuto malaria o febbre nera, come altri missionari - Mons. Vignato l'ebbe 18 volte) ne parla nella succitata lettera del 1948, al suo ritorno in Uganda, come Sup. regionale dopo 10 anni di assenza:

"Ho appena finito il giro di tutte le stazioni del nostro vicariato. Ho avuto modo di vedere l'immenso lavoro compiuto e che compiono ogni giorno i nostri cari confratelli per stabilire tra queste tribù il regno di Nostro Signore; ho visto da vicino i loro sacrifici, il loro entusiasmo, la loro ansia, la loro pazienza nelle difficoltà per sviluppare le varie opere della missione, per assistere la numerosa cristianità, sparsa nell'immenso distretto che costituisce la loro parrocchia: quanto lavoro, quanta generosità, quale spettacolo che commuove davvero, anche chi già aveva esperimentato la vita di missione e non era nuovo a queste manifestazioni. Io cercherò di dirvi qualche cosa di questo grandioso lavoro compiuto dai nostri con fratelli, con semplicità e spontaneità, così come i pensieri possono venire alla mente.

Bisogna subito notare che la missione ha cambiato di parecchio nei suoi metodi di lavoro, nelle sue manifestazioni da quello che era dieci anni or sono, quando la lasciai. Quindici anni fa il grande lavoro in missione che assorbiva tutta la giornata del missionario, specie del giovane missionario, era l'istruzione e la formazione alla vita cristiana delle numerose schiere di catecumeni che vivevano in stazione. Fuori stazione, allora, i safari, cioè i viaggi apostoli, ci erano più frequenti, più difficili forse per la mancanza di comodi mezzi di trasporto, ma più facili dal punto di vista del ministero sacerdotale, trovandosi la popolazione quasi tutta raggruppata vicina alle strade, e di facile accesso per la preghiera alla cappella. Nel popolo poi v'era allora maggior semplicità di vita, più docilità alla parola del missionario, v'era il fervore delle prime cristianità, che incoraggiavano e sostenevano il missionario nel suo lavoro".

È interessante notare anche quanto dice in seguito nella stessa lettera, in cui fa notare i cambiamenti avvenuti in Uganda in pochi anni. Mentre nei primi anni vi fu nella popolazione un orientamento che sottolineava l'elemento religioso portato dai missionari, dopo la guerra, dato anche l'impulso del governo coloniale alla scuola, si nota una sottolineatura del sociale. E p. Cesana nota tale cambiamento, non ne prende le distanze, ma vuole che i missionari si inseriscano affinché il Vangelo diventi fermento di questo orientamento. Legge quelli che oggi diremmo i segni dei tempi:

"In questi ultimi dieci anni il popolo africano ha camminato molto verso una nuova forma di vita, si sono sviluppate in lui nuove esigenze, va prendendo una nuova fisionomia: sta creandosi la sua civiltà, una nuova civiltà. La guerra ha contribuito molto a questo nuovo orientamento, e tocca a noi vigilare, sorvegliare e guidare questo movimento, perchè la fede cristiana, la nostra santa Chiesa, il Vangelo di nostro Signore abbiano ad essere il lievito, il salutare fermento di questa nuova civiltà che gli africani stanno creandosi. Il primo segno di questo nuovo movimento è il grande sviluppo che hanno preso le scuole, specie le scuole elementari. Nei ragazzi, anche nei più piccoli, v'è come una smania di imparare a leggere, di sapere, e tra i genitori v'è una preoccupazione, che i loro figli crescano istruiti, capaci di prendere domani un posto come scritturale, come dirigente, come un capo qualunque nelle varie branchie del lavoro, nella società. Non vogliono più saperne di essere come sono stati finora. Da questo potete capire subito come sia della massima importanza per noi missionari questo momento particolare che vive il popolo africano. Non basta più il semplice catechismo come una volta; occorre qualche cosa di più: bisogna saper dare una istruzione letteraria, una conoscenza d'arti e mestieri, bisogna essere capaci di soddisfare cristianamente queste nuove tendenze, questi desideri di una nuova forma di vita: bisogna essere alla testa di questo movimento per imprimervi il pensiero e la forma cristiana, cattolica. Occorrono nuovi metodi, quindi”.

È interessante notare questa sua ansia, perchè qualche missionario più tardi lo definirà il “Vescovo dei catecumeni” in contrapposizione a chi insisteva sullo sviluppo socio-scolastico.

Poi continua: “Anche l'elemento femminile va svegliandosi e guarda con nuovo desiderio alla scuola: oltre la scuola elementare femminile in ogni stazione, vi è una scuola normale e femminile a Moyo, una scuola secondaria femminile a Gulu. Un episodio: all'inizio dell'anno scolastico, in febbraio, il padre incaricato delle scuole ha un gran da fare per contenere e limitare le iscrizioni degli alunni; non è possibile accettarli tutti, sia per mancanza di locali scolastici, che per mancanza di maestri. E con la febbre della scuola è sorto un altro desiderio nel popolo, il desiderio di leggere: bisognerebbe avere una tipografia e stampare opuscoletti, periodici, libri scolastici, e di lettura. Un nuovo lavoro per il missionario, di urgente necessità per l'avvenire cristiano dei nostri africani”.

Anche la sua preoccupazione per la promozione umana è ben descritta in termini semplici nel documento già citato: “Quando il missionario si stabilisce in un posto, e vi fissa la sua residenza, accanto alla sua casa, vicino alla chiesa che ha costruito, immancabilmente apre una scuola, e vi chiama ragazzi, ragazze, e anche adulti talvolta, e diventa il loro maestro: insegna a leggere e a scrivere. Fu il missionario a portare l'alfabeto e i primi sillabari ai suoi africani, molto prima del governo. Il missionario ha nel cuore una convinzione: l'istruzione aiuta, avvicina le anime a Dio, al Vangelo di nostro Signore, apre le menti a capire le verità della Fede. L'istruzione dispone gli animi a vivere la vita cristiana. E con le scuole elementari, con l'insegnamento a leggere e scrivere, il missionario cerca un pratico artigiano locale: un gruppo di operai capaci di costruire una casa con mattoni, di fornire questa casa con mobili che rendono la vita familiare più umana, più civile; ed ecco le scuole di meccanica, di falegnameria, di sartoria. Quanti abili operai uscirono da queste scuole di artigianato, divenuti dirigenti qualificati per lavori sociali. Alcuni anni or sono il governo del Sudan ha inviato a Gulu una delegazione ufficiale per esaminare il sistema educativo della nostra scuola di agricoltura, diretta da un nostro Fratello missionario comboniano. Quella scuola aveva ottenuto un successo grandioso, sia nella coltivazione dei campi, che nell'allevamento del bestiame.

La cattedrale di Gulu: per tutti coloro che hanno conosciuto p. Cesana sarebbe una lacuna non menzionare la costruzione della cattedrale di Gulu, sia per la parte che vi ebbe sia perchè la richiamava troppo spesso.

Superiore e parroco di Gulu, dal 1931 al 1935, si trovò nella necessità di seguire tale costruzione cominciata nel 1930, dato che la cattedrale era ed è la chiesa parrocchiale di Gulu.

A 85 anni serbava ancora un ricordo molto vivo di quell'evento e alla festa di tutti i Santi 1984 commemorò il 50° della benedizione solenne della croce che poi l'architetto della costruzione, fr. Antonio Biasin (che cominciò la difficile costruzione ad un'unica navata larga 15 metri, lunga 40, alla giovane età di 22 anni) fissò sulla sommità del timpano.

P. Cesana approfittò per fare una catechesi. Ecco come narrò l'avvenimento: " Il 1° novembre 1934, dopo la Santa Messa, celebrata solennemente davanti alla nuova cattedrale, ormai ultimata, il parroco (che era lui) saliva sul timpano della facciata, con la scala a pioli, a benedire la croce. Una folla di alcune migliaia di cristiani era raccolta davanti alla nuova cattedrale. Il Padre, con opportune parole, spiegò il significato della croce. Dopo la solenne rinnovazione delle promesse battesimali, la folla presente intonò: "Ceng an amako Batisimo" (il giorno in cui ho ricevuto il battesimo). Fu una cerimonia di intenso entusiasmo e di grande gioia cristiana!"

E ricordava pure che la Cattedrale fu fatta con la cooperazione dei fedeli: "Ed era cosa significativa, il vedere i cristiani che, spontaneamente, si prestavano a portare sulla testa, chi più chi meno, i mattoni cotti sul posto. Vi era un'atmosfera di vero entusiasmo nella cristianità, per contribuire alla costruzione della nuova cattedrale. Ogni domenica, dopo la celebrazione della santa Messa solenne, spontaneamente i cristiani si incolonnavano, ognuno con mattoni in testa, e cantando salivano verso il posto della costruzione".

E richiama ancora il numero esatto dei mattoni, 677.000. In più fa notare che le fondamenta furono scavate dai catecumeni e che i cristiani contribuirono anche con i soldi, come l'obolo della vedova al tempio.

Su questo punto della necessità della cooperazione dei fedeli insisteva sempre. Stralcio da una sua lettera: "I cristiani devono contribuire anche alle spese della parrocchia: è il precetto della Chiesa stessa".

“Insista - scriveva a un padre incaricato della formazione in uno scolasticato - che il sistema del paternalismo, che dà, e dà gratuitamente, è un sistema molto sbagliato, che non educa i cristiani, ma li fa dei beggars (mendicanti): e quando il Padre lascia la parrocchia, tutto casca. Io ricordo quello che Mons. Kiwanuka, arcivescovo di Rubaga, disse a p. De Bernardi che aveva iniziato la costruzione della casa e della chiesa a Katikamu: "Ti proibisco di dare del denaro tuo per portare avanti il lavoro: se per caso ti trovi in difficoltà vieni da me e ci intenderemo. I cristiani devono pensare a costruire la chiesa e la casa del padre".

Mons. Vignato, che aveva appreso il sistema dei Padri Bianchi, lo aveva usato anche per le nostre missioni. I catecumeni portavano allora (nel 1926-1934) 4 scellini per il battesimo e si mantenevano col lavoro che facevano nel pomeriggio, lavoro comunitario. E i cristiani pagavano la decima abbastanza bene, specie con generi in natura.

P. Cesana educatore (1937-1947)

Mentre era in Italia come assistente generale, ebbe anche la responsabilità di superiore in diverse case di formazione (Brescia, Crema, Rebbio). Per questo periodo mi avvalgo della testimonianza di p. Angelo Dell'Oro, che fu con lui per diversi anni nella formazione. È bene anche dire che p. Angelo scoprì la sua vocazione quando p. Cesana andò nella sua parrocchia e gliela confidò quando questi partì per l'Uganda.

"P. Cesana - scrive p. Angelo - non era un maestro di pedagogia, ma l'aveva insita in sé, frutto della sua rettitudine, della sua autenticità, del suo grande rispetto della persona, della sua vita profondamente spirituale (pur in grande semplicità), della sua esperienza di missione nei contatti con i missionari, diversificati nelle personalità, ma uniti nell'unico grande ideale. Quando p. Cesana arrivò a Brescia per sostituire p. Gambaretto , p. Angelo era già lì: "Ci accorgemmo in comunità di aver ricevuto in lui un vero dono di Dio: uomo di fiducia in Dio e negli uomini, impegnato ad aiutare perchè fossimo fedeli alla vocazione missionaria fino in fondo. Aveva, sia con i religiosi che con gli apostolici, un grande rispetto della persona, cosicché la nostra apertura e la nostra confidenza in lui, diveniva spontanea".

A noi giovani missionari ripeteva: "Fin che siete giovani lavorate perché quando poi si sarà vecchi non sappiamo cosa potremo fare". Soprattutto ci animava, ci spronava col suo esempio. Nonostante tutto il suo lavoro di direzione si sobbarcava volentieri le Giornate Missionarie che in quel tempo erano particolarmente faticose per i viaggi e il carico di valigie con la propaganda e con i soli mezzi del treno, delle corriere e del cavallo di S. Francesco. Era di poche parole e non sempre questo piaceva; era molto riservato con gli immediati collaboratori. Una volta coprì con delicato silenzio una fuga. Un giorno mi chiese se non avessi notato qualche trambusto fra i ragazzi o qualche malcontento. Gli dissi che non mi risultava proprio niente: tutto mi pareva normale. Fece un sorriso e poi di nuovo mi chiese se controllavo le presenze quando alla sera i ragazzi si coricavano. Mi meravigliai delle sue domande, ma non gli chiesi il perchè. Più tardi venni a sapere cos'era successo. Quattro ragazzi venuti dalla Scuola Apostolica di Sulmona, avevano studiato una fuga. Dopo le preghiere della sera (mi pare) quatti quatti se l'erano svignata e recatisi alla stazione ferroviaria tentarono di salire su un treno diretto al sud. Ma non avevano fatto i conti con la polizia ferroviaria, che li persuase a tornare sui loro passi. Non avevano i soldi per il biglietto e per rientrare in seminario dovettero scavalcare il muro di cinta. Essi stessi poi si accusarono a p. Cesana, che non parlò a nessuno dell'accaduto".

Fu in quella occasione che raccomandò all'economo di migliorate il cibo perchè: "i nostri giovani non sono figli della serva, ma membri di una stessa famiglia". Certamente sapeva mantenere i segreti. A Gulu, come regionale, era membro del Consiglio diocesano. Un giorno mons. A. Negri richiamò fortemente il dovere del segreto e propose che i membri facessero un giuramento. Allora fr. Frigerio disse: "Con giuramento o senza, p. Cesana sa stare zitto, mentre padre F. non ci riuscirà!”

Coltivava la riconoscenza con i benefattori e il rispetto alle autorità religiose e civili. Nella novena di Natale lo accompagnavo nella visita che faceva ai benefattori recando di persona gli auguri natalizi e anche alle autorità a cui con gli auguri presentava un panorama dell'attività realizzata in Missione e dell'andamento della nostra Scuola Apostolica.

Gli piaceva fare la sua fumatina, ma si mortificava rinunciandovi il più delle volte tanto che p. Vignato, in occasione della visita canonica alla comunità, mi pregò di accendergli la sigaretta ogni mattina. Lui l'accettava, la fumava per un pezzetto poi la spegneva per riaccenderla dopo il pranzo, rispegnerla e il mozzicone riaccenderlo dopo cena.

Avendo avuto a che fare con tanti giovani, non tutti potevano essere contenti di lui: qualcuno l'ha trovato duro e talvolta forte con i deboli".

Vescovo (1951-1969)

Nel 1923 l'Uganda fu eretta prefettura apostolica con mons. Vignato che fu poi Padre Generale (19371947). Quando la prefettura fu elevata a vicariato del Nilo equatoriale, mons. Angelo Negri, nel 1934, fu nominato vescovo.

Mons. Negri era una personalità distinta sotto molti aspetti ed era ammirato e rispettato anche dalle autorità coloniali, il che allora era molto significativo. Morì nel 1949, alla sola età di 59 anni.

La scelta del successore non fu facile. Però dopo lunga riflessione i confratelli proposero p. Cesana. P. Bruno Mancabruni che era in Uganda dal 1938, scrive: "Per quanto è a mia conoscienza, la sua elezione fu quasi unanime, per le sue doti dimostrate durante il breve periodo di servizio come regionale: di grande carità e delicatezza verso i confratelli e di grande zelo per la salvezza delle anime... per queste tutta la sua vita, bruciava di zelo. Il detto di S. Paolo guai a me se non predico era profondamento scritto nel suo cuore".

Al Padre generale che gli comunicava la nomina avvenuta il 1°.12.1950, p. Cesana rispondeva: "Quello che temevo è avvenuto e benché accetti dalla mano del Signore la decisione presa a mio riguardo dai superiori, e dalla S. Sede, pure nell'anima c'è molta confusione e troppo timore di non poter rispondere alle aspettative della Chiesa e della Congregazione. Sono troppo pervaso della mia mediocrità e insufficienza di fronte al grave compito che mi aspetta... mi è capitata grossa davvero: non so che figura potrò fare presso gli esterni e presso i nostri… che non sia di inciampo e di danno alle opere del Signore. Se capitasse me lo dica sinceramente” (15-1-51).

In un’altra lettera al medesimo (17-7-52), mentre insiste per il personale, dice: "mi perdoni Rev.mo Padre, se le do qualche dispiacere; è il posto in cui mi trovo, contro ogni mio desiderio, che mi porta a questo".

Queste sue espressioni non sono solo parole. Infatti gli stessi sentimenti li dimostra nella prima circolare ai missionari/e di Uganda; se non fosse stato sincero, avrebbero maliziosamente sorriso! Dice infatti:

"Il primo aprile scorso (1951), quando, finito il grande rito che mi aveva creato Vescovo, scendevo dall'altare, la mia povertà spirituale, la mia miseria, la mia provata incapacità mi vennero incontro più presenti e più sentite in contrasto con l'eccelsa dignità ricevuta, con i tremendi poteri affidatimi. Di qui la necessità delle vostre preghiere e quelle dei nostri cristiani per me. Che la mia insufficienza non significhi danno per la grande opera del Signore, ma nell’abbandono completo fiducioso in Dio, abbia a trovare sempre la forza e la luce che mi è necessaria per la nuova grave responsabilità".

Che non fossero parole lo dimostrò coi fatti. Innanzi tutto col domandare già nel luglio del 1952, al Padre generale, il nulla osta per procedere alla divisione del West Nile (ora diocesi di Arua) per poter così limitare la possibilità, come si esprimeva lui, di essere di danno all'opera del Signore. E questo lo fece nonostante che dal West Nile avesse più soddisfazioni. Scrive infatti a p. Vignato nel 1952:

"Le comunità del West Nile danno grande soddisfazione, benché il ministero rimanga sempre difficile per il moltiplicarsi dei cristiani e la mancanza di personale. Il ministero nell'Est (Gulu-Lira) costa molta più fatica e domanda più sacrificio e pazienza".

Dato che il progetto in quell'anno fallì, nel dicembre del 1955 discuteva col delegato apostolico la possibilità di erigere a circoscrizione ecclesiastica la zona degli Alur (oggi distretto di Nebbi) ed affidarla al clero indigeno. Nello stesso anno discuteva col delegato la possibilità di creare una diocesi a Lira per i Lango e i Karimojong. Riuscirà nel suo intento per Arua nel 1958 e per il Karamoja nel 1965, con la diocesi di Moroto e, nel 1968, con la diocesi di Lira affidata ad un vescovo ugandese, mons. Cesare Asili.

Aveva accettato l'incarico per obbedienza alla "Santa Madre Chiesa" ed ai superiori. Che l'abbia fatto con sincerità e vera umiltà, diventa chiaro quando invitato dai superiori, diede le dimissioni nel 1969. Scrive infatti:

"Avevo sinceramente espresso il mio pensiero sia a Propaganda che al Delegato apostolico, se ritenessero utile per la Chiesa che un vescovo africano prendesse il mio posto e che io debba ritirarmi; io sarei molto riconoscente all'invito di lasciare Gulu per il vescovo africano. E penso davvero che questo sia per il bene della S. Chiesa e per il bene della nostra cara diocesi di Gulu (a p. Marchetti 20.2.69).

Già dal noviziato aveva fatto una scelta si umiltà. Scriveva nel suo libro dell'anima nel ritiro mensile del 31.1.1923:

"Insisti, insisti continuamente sull’umiltà. Senza umiltà non si è discepoli di Gesù Cristo, tanto meno religiosi, tanto meno apostoli. È un assurdo. La si ottiene chiedendo umiliazioni, disprezzo… Chiedere a Gesù conoscenza e disprezzo di se stesso; chiedere confidenza illuminata nella sua bontà, nella sua grazia, ma chiedere l'aiuto per praticare l'umiltà; perchè da solo certo non vi riuscirei mai. Umiltà nel trattare coi confratelli: posporsi sinceramente a tutti. Nascondersi, scomparire, evitare qualsiasi singolarità; ciò che possa farti notare, evita la finta umiltà che si muta in raffinata superbia. Sopportare sgarbatezze, dimenticanze da parte di confratelli, interpretando ogni cosa con carità. Tacere, tacere tutto ciò che possa favorire l'orgoglio".

E da vescovo diceva: "Umiliarsi quanto si deve e pagare subito quando è di dovere".

Oggi forse si preferisce chiamarla "povertà di spirito"; ma le manifestazioni sono le stesse, ed è questa che ci permette di metterci in discussione e di accettare il dialogo anche quando termina contrariandoci; di accettare gli altri come sono anche quando limitano le esigenze della nostra personalità; di accettare l’ubbidienza ed il progetto della comunità anche quando questo non collima coi nostri progetti etc. Sono parecchi che non perseverano nella Comunità Comboniana o ci vivono infelicemente per mancanza di questa povertà di spirito.

Le priorità

Mons. Cesana era stato invitato sia dai superiori che dal Delegato apostolico a rientrare in Italia per la sua consacrazione episcopale, ciò che egli accettò senza battere ciglio. Fu consacrato a Lecco, là dove il lago di Como diventa Adda, e ripartì per l'Uganda il 10.10.1951.

Arrivato a Gulu, si immerse a capofitto, secondo il suo stile, nel lavoro, cosicché meno di un anno dopo, p. Vignato gli scriveva: "Vorrei esserle vicino per esprimerle le mie entusiastiche congratulazioni per i grandi risultati ottenuti in questo primo anno di episcopato e per augurarle che la crescente sapiente organizzazione di opere e l'infaticabile suo zelo apostolico, le abbiano a portare le soddisfazioni dell'apostolato".

Nella sua prima circolare ai missionari/e li esortava a conservare e seguire quel prezioso tesoro di tradizione e di metodi dei nostri predecessori. Riferirà poi quello che il Papa Pio XII gli aveva raccomandato nell'udienza: "Difendete la fede dei vostri battezzati, difendete la chiesa nel vostro vicariato, bisogna prevenire l'ateismo e l'immoralità che ci minaccia dovunque sotto forma di benessere materiale".

Dava ai missionari le priorità che avrebbe seguito nel suo lavoro apostolico e le additava come programma a tutti i missionari/e.

a) Preparare un clero indigeno degno e capace e quindi scegliere e curare vocazioni sacerdotali.

b) Preparare dirigenti cattolici e convinti e possibilmente praticanti per la società africana, nei suoi diversi rami ed attività: questi dirigenti devono uscire dalle nostre scuole.

c) Avviare decisamente l'opera dei fratelli religiosi indigeni e quindi scegliere e curare le vocazioni (le suore indigene erano già state fondate nel 1942, da mons. Negri).

Comincerà poi lui personalmente tale opera nel 1954, con i "Fratelli del Cuore Immacolato di Maria", ora popolarmente conosciuti come Marian Brothers.

In occasione della sua morte, il Superiore generale di questa congregazione, p. Kokolia, ha scritto a p. PierIi: "Con profondo dolore abbiamo ricevuto la notizia della morte di mons. G. B. Cesana, nostro fondatore. Ci ha sempre mostrato grande amore e nei suoi viaggi da queste parti (Arua) non mancava mai di passare il suo tempo con noi. Non si può contare il bene che ha fatto a noi materialmente e spiritualmente. Ringraziamo il Signore e il vostro Istituto per il dono di mons. Cesana: infatti oltre che ad essere il nostro fondatore, fu un grande missionario e religioso, un uomo di preghiera e di lavoro apostolico. Lo spirito ed il carisma che ci ha lasciato sarà mantenuto ad ogni costo. Questo Istituto fu da lui fondato per avere coscienziosi e preparati fratelli: (1) per l'insegnamento e la formazione cristiana degli alunni delle scuole elementari e (2) per dirigere e sviluppare opere parrocchiali come scuole rurali, tecniche ed agricole.

d) Formare dei buoni catechisti. Il nostro primo dovere è di attendere alla cura spirituale dei nostri cristiani. Da qui la necessità della catechesi a livello di villaggi: smembrare le nostre cristianità per assisterle più da vicino; da qui la necessità di buoni e molti catechisti. La scuola per catechisti di Gulu fu sempre tra le prime sue preoccupazioni.

e) Formare l'Azione Cattolica e tutte quelle possibili attività che si raggruppano sotto questo nome, specialmente l'assistenza alla Legione di Maria, la preparazione e la diffusione della buona stampa, le opere caritative ed assistenziali (mediche).

Concludeva indicando come condizione prima di apostolato l'amore vicendevole tra gli agenti pastorali: "Da parte mia, vorrò attuare sempre in ogni circostanza, il suggerimento che il Santo Curato d'Ars dava un giorno al suo vescovo: Eccellenza, voglia bene ai suoi sacerdoti, li ami e tutto andrà bene".

Aggiungeva poi la raccomandazione di una grande carità e fiducia verso la gente, atteggiamento così importante e decisivo per l'apostolato: “...amiamo i nostri cristiani e tutti gli indigeni, con vera carità cristiana paziente e generosa".

Di questi punti trattava poi in molte sue circolari, nei discorsi e conversazioni con confratelli.

"È un carissimo Padre"

Molto efficaci erano le lettere che scriveva sia ai parroci che ai confratelli individualmente. Quando ritornava dai suoi estenuanti safari, impiegava tutto il tempo che aveva nel mettere per iscritto le disposizioni date e le raccomandazioni fatte ai confratelli. Il suo epistolario è abbondatissimo, ed è da notare che personalmente batteva tutto a macchina fino alla sua ultima al Padre generale dell'aprile 1991. Non volle un segretario per non togliere una persona al lavoro dell'apostolato. Solo negli ultimi due anni di Episcopato si fece aiutare, specialmente per riordinare le cartelle.

Raccomandava la salute, ma spingeva molto al lavoro; apprezzava quanto ognuno faceva, ma esortava sempre a usare nuove vie e mezzi per un intenso apostolato. "Era diventata proverbiale - scrive p. Alberini - la sua frase: Vedete voi, ma dateci sotto. P. Todesco nel 1956, gli scriveva: "La prego di non spingere troppo, perchè i missionari sono già stanchi e nervosi; e questo non è di aiuto al buono spirito ed al lavoro in profondità, tanto necessario in questo tempo". Certamente lui dava il buon esempio.

Quando scriveva ai missionari annunciando la sua visita, raccomandava loro di tenerlo occupato al massimo e prendeva tutte le occasioni per parlare alla gente. Dopo l'incontro con la gente si sedeva assieme ai Padri a confessare. Lo faceva anche in cattedrale quando c’era bisogno. Quando era in sede lo si poteva avvicinare in qualunque ora del giorno. La porta del suo ufficio era sempre spalancata e lasciava passare il rumore della macchina per scrivere.

Dava anche esempio di carità verso i suoi missionari. Non parlava mai dei loro difetti; anche rileggendo la sua enorme corrispondenza, trovo dei giudizi positivi su individui discutibili. Richiesto talvolta di giudizi su qualche missionario dal Superiore generale si sforzava di cogliere gli aspetti positivi, sebbene, confidenzialmente, facesse notare gli aspetti negativi per un dato lavoro. Quando c'era qualcosa di grave da segnalare diceva solo: “Io non raccomando quel missionario per quel posto. Ha anche delle buone doti ma dico di no coram Domino". E tutto finiva lì.

Però noi missionari maliziosi avevamo decifrato il suo linguaggio. Quando, parlando di qualche missionario, diceva: "Quel padre ... ", voleva dire che non era contento. Quando diceva: "Quel caro padre" voleva dire che era abbastanza contento. Quando diceva: "È un carissimo Padre" allora indicava che era completamente soddisfatto!

Considerava con benevolenza le richieste finanziarie dei missionari e spesso donava all'uno o all'altro somme di denaro tolte dal suo conto personale. Anche con la Congregazione fu generoso. Richiesto infatti dal Padre generale per un aiuto ad aprire un noviziato in Uganda (nov. 1957) rispose subito con entusiasmo offrendosi a procurare il terreno e a donare una somma iniziale di circa US$ 5.000. Anche l'apertura della casa di Kampala e i primi fondi messi a disposizione per la costruzione sono frutto della sua iniziativa (dicembre 1957). Così pure nel 1970, dietro invito del Superiore generale apriva il Fondo Ammalati con 6 milioni, somma per allora vistosa; offerta che poi fu seguita da altre.

Clero locale

Abbiamo visto che la formazione e promozione del clero locale fu una chiara priorità del suo episcopato.

Il seminario di Gulu, iniziato nel 1927, soffrì parecchie traversie soprattutto a causa della guerra e delle reali esigenze dei due territori affidati ai Comboniani, Sudan e Uganda. Ad ogni modo quando mons. Cesana nel 1951 entrò in carica, sia il seminario minore che il maggiore, erano ben sistemati con professori preparati, specialmente in filosofia e teologia. La cooperazione della direzione generale del nostro Istituto fu molto buona e mons. Cesana fece del suo meglio per mantenere alto lo standard del seminario.

Un certo disagio si ebbe dopo il 1961, quando il vescovo ebbe serie difficoltà con le nomine del rettore. Nel 1961, infatti, si vide nella necessità, e lo fece molto a malincuore, di scegliere un Padre che a detta di chi lo conosceva "aveva un'intelligenza superiore, una cultura non comune, un cuore grande e una volontà ferrea; era fervente, sociale e caritatevole. Collaborare con lui era facile". Arrivato in Uganda nell'ottobre del 1961, detto padre assunse l'ufficio nel gennaio ‘62; aveva tutte le buone qualità ma mancava di esperienza. Solo 6 mesi dopo, col pretesto della espulsione di un loro compagno, i seminaristi scioperarono ed il seminario fu temporaneamente sospeso. Si sa che questi fatti inf1uiscono in maniera a noi negativa e che troppo spesso fanno vittime tra i giovani senza necessità. Mons. Cesana ne soffrì molto.

Qualche anno dopo il seminario maggiore passò al nuovo seminario nazionale di Ggaba, dove pure, dato il cambio di personale e direttive, vi fu un periodo di incertezze e di ricerca, a danno della formazione dei candidati.

Riguardo ai sacerdoti scriveva nel 1957: “Attualmente i sacerdoti africani presenti in diocesi sono 17, uno dei quali è a Roma (precedentemente aveva mandato a Roma, mons. J. Kihangire, che poi fu suo successore nella diocesi di Gulu). Cinque parrocchie sono interamente in mano loro; uno è direttore di una scuola secondaria (la senior di Moyo) ed un altro, p. Cipriano, è ispettore scolastico del vasto distretto di Lira. Fanno abbastanza bene nel ministero parrocchiale e vanno compiendo un buon lavoro tra i non-cristiani. Il solo rammarico è che sono pochi.”

Quando rimase con la sola diocesi di Gulu, che comprende tutta la tribù degli acholi in Uganda, non era così soddisfatto del clero diocesano ed era questo l'unico rammarico che aveva. Nella sia umiltà dava anche la colpa anche a se stesso.

Forse aveva un unico parametro per giudicare i sacerdoti, forse esigeva troppo, per cui poi la realtà non corrispondeva alle sue aspettative. Ebbe anche gravi dispiaceri proprio da qualcuno cui aveva affidato posti di responsabilità. Però ha continuato sempre ad aiutarli anche quando si era ritirato, sia con lettere che con mezzi materiali, specialmente per l'acquisto di libri di studio e formazione spirituale.

Stralcio un solo passaggio da una lettera scritta ad un confratello a Roma: "Abbiamo qui in parrocchia p. K.O. È un buon prete davvero e alla fine dell'anno un altro parrocchiano sarà ordinato. Se trova dei buoni libri in inglese per la vita spirituale e pastorale utili ed anche facili, per questi nostri sacerdoti acholi, lei li compri e me li mandi, prenda il denaro dal mio conto presso p. Ghirotto".

Anche per le suore ugandesi di Maria Immacolata di Gulu ebbe sempre grande apprezzamento. "Domenica 11 corrente ho partecipato alla solenne celebrazione del 25° dei primi Voti (1945-1970) delle nostre buone suore africane di Gulu... Fu una bella celebrazione. Questa congregazione è un vero trionfo della Grazia del Signore. Fu motivo per me di molte consolazioni".

Positivo era anche il giudizio sui Marian Brothers, che aveva fondato. Scriveva al Padre generale: "Mi sembra che lo spirito che anima questa giovane congregazione sia buono. I professi comprendono e si sforzano di vivere la vita religiosa" (20.2.57).

Situazioni scolastiche

È vero che mons. Cesana si trovava a suo agio nell'apostolato diretto tra catecumeni, neofiti, comunità parrocchiali, safari nelle cappelle e nei villaggi. Ma ciò non vuol dire che non vedesse l'importanza capitale della scuola cattolica. È vero invece che il suo giudizio in proposito era in funzione della capacità di questa o quella scuola di formare dei cristiani convinti, capaci di essere di fermento e lievito della massa di fedeli. È in quest'ottica che vanno collocati i suoi giudizi talvolta negativi su qualche scuola, come quando disse di una: "Quella è una caserma".

Trovò in p. Carlo Tupone il suo braccio destro e l'ideatore instancabile. Anche lui diceva: "Il mio pensiero nel promuovere lo sviluppo scolastico, è missionario. La scuola è un'arma potente di evangelizzazione". Fu merito innegabile di mons. Cesana - scrive p. Albertini - di aver saputo apprezzare pienamente il valore di p. Tupone, scusandone con tanta comprensione i difetti: "Ogni tanto vi furono degli screzi inevitabili data la forte differenza delle due spiccate personalità".

"Siamo tutti persuasi - scriveva al Superiore generale - e questo fu ripetuto come parola d'ordine alla conferenza dei vescovi d'Uganda nel maggio scorso, che il futuro della Chiesa dipende dal risultato delle nostre scuole superiori. Se possiamo assicurare il buon successo scolastico dei nostri studenti e più ancora la loro buona educazione cristiana, la Chiesa avrà il suo posto di influenza sociale nel prossimo futuro del paese.”

Per questo seguirà le scuole secondarie e i loro risultati accademici ad una ad una, esprimendo spesso le sue preoccupazioni in proposito. E le sue non erano solo parole, perché era pronto a finanziare la preparazione del personale: "La consulta diocesana - scriveva al Superiore generale nel 1953 - esprime pure il vivo desiderio che altri padri e anche qualche fratello, siano ammessi alle università inglesi in vista del bisogno urgente di diplomati per scuole secondarie e tecniche. E siamo pronti a pagare i 3/4 delle spese per i loro corsi" (1953).

E si assunse tutte le spese per poter inviare anche suore africane in Inghilterra, per assicurare loro un diploma per la direzione di scuole secondarie (1957).

Assistenza medica

L'assistenza medica negli anni '40 si riduceva a piccoli dispensari nelle missioni in cui c'erano le suore. Pensò anzitutto alle qualifiche del personale e cominciò subito a mandare 2 suore in Irlanda per corsi di infermiere, a spese della diocesi: e questo aprì la strada per tante altre.

Con lui cominciò l'era degli ospedali. Già nel 1952 cercò di accaparrarsi p. Ambrosoli e non lasciò in pace il Superiore generale finché non lo ottenne nel 1956 per Kalongo.

Con decisione iniziò l'ospedale di Gulu (Lacor) già auspicato da mons. Angelo Negri e con ansia cercò i medici per dirigerlo. Nel 1961 lo affidò a un laico il dr. Corti, che è ancora sul posto con la moglie. Questi ha portato l'ospedale a un livello tale che il presidente Museveni quando lo visitò lo scorso anno disse che non capiva perchè tanti ugandesi andavano all'estero per farsi curare invece di andare a Gulu. Si permise pure di borbottare perchè tale istituzione fosse sorta nel nord dell'VUganda e non nel centro per essere a portata di tutti.

Apprezzò ed incoraggiò le iniziative per altri ospedali come quella di p. Romanò per l'ospedale di Kitgum, di p. Bertinazzo per l'ospedale di Angal, la maternità e l'ospedale di Aber, nella diocesi di Lira.

Nel promuovere questo servizio umanitario e sociale aveva sempre in mente l'amore di Cristo. Disse un giorno al ministro della sanità Croot: "Noi missionari vogliamo dare prova della carità di Cristo verso l'ammalato". È dovuto alla sua iniziativa l'istituzione di un Bureau a livello nazionale di tutte le opere mediche cattoliche in Uganda.

In breve si può dire che mons. Cesana iniziò ed appoggiò tutte le attività che potevano favorire la diffusione del vangelo e della "santa madre chiesa" come diceva lui, nel territorio a lui affidato. Oltre a quanto abbiamo detto incoraggiò il movimento dei laici, sia di adulti come di ragazzi, i clubs delle donne, la scuola per catechisti, che riteneva una delle cose più importanti del suo episcopato, i lebbrosari, le aziende agricole, le scuole tecniche rurali, la cura spirituale dei malati e dei religiosi.

Cercava di tenersi aperto ai segni dei tempi. Per es. in una lettera al Superiore generale nel 1957, notava: "L'azione cattolica sotto la pratica direzione di p. T. A. si va organizzando in tutte le parrocchie e compie già un buon lavoro. Ma vi sono ancora delle mentalità vecchie tra i nostri missionari che non sanno comprendere le nuove situazioni e fanno fatica ad adottare i nuovi metodi richiesti dalle presenti circostanze".

Non è molto importante valutare in cifre tutte le opere iniziate e incoraggiate da lui: però si può dire che dal 1951 al 1969 furono aperte 34 parrocchie, incluse quelle aperte dopo la divisione delle diocesi. Fu estremamente grato al Consiglio generale per il personale, sebbene continuasse a tempestarlo per averne di più. Interessante a questo proposito uno scambio di lettere fra lui e il Superiore generale p. Todesco. Mons. Cesana aveva cercato personale fuori dalla congregazione, ma senza risultati. Scrisse allora una lettera nella quale con tono un po’ amaro accusava il padre generale di non tenere sufficientemente in considerazione i bisogni della sua missione. P. Todesco rispose che quell'anno (1956) c'erano state solo 30 ordinazioni e che doveva accontentate 10 circoscrizioni. E aggiungeva che certe ferite fanno male. Monsignore rispose subito: "La sua osservazione è giustissima. Mi dispiace di averla ferita e me ne sono già confessato". Però per far comprendere la sua esasperazione descriveva ancora le condizioni pietose della missione e del personale sovraccarico di lavoro!

In parrocchia (1969-1987)

"Nella quiete di questa parrocchia di missione, mi è ora facile guardare al mio passato: il Signore mi ha usato molta misericordia, come pure la cara congregazione per me ha sempre avuto attenzioni e premure oltre il merito", scriveva al Padre generale nel 1970. "Grazie, Rev.mo Padre, grazie di tanta sua bontà per me. Qui godo molta pace e occupo le mie giornate specialmente nel catechismo agli scolari delle elementari, compresa quella del lebbrosario. Assisto i lebbrosi, con istruzioni, coi SS. Sacramenti, con la celebrazione della S. Messa. Aiuto pure in parrocchia, dando così possibilità ai padri di fare con più frequenza i safari. Sono contento. Sono sempre però a completa disposizione sua di lei, e dei Superiori religiosi della regione. Di salute sto bene: non ho alcun disturbo".

Questa, in breve, la sua vita dopo il ritiro dalla diocesi. Però vanno aggiunte tutte le lettere che ancora batteva a macchina. Non solo rispondeva a quelle che riceveva, ma ne scriveva di sua iniziativa per comunicare il bene che facevano in Uganda i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i laici, ecc. Commentava spesso gli avvenimenti dal mondo e specialmente del Papa, dato che leggeva assiduamente l'Osservatore Romano - edizione settimanale e altri periodici.

Ottantenne, nonostante l'opinione contraria della suora infermiera, partecipò alla celebrazione del Centenario della Fede a Kampala: "Fu una grazia del Signore l'aver partecipato: furono giornate di vera preghiera per noi missionari. Al vedere la cattedrale di Rubaga zeppa di preti - in maggioranza africani -, di Fratelli religiosi, ma soprattutto di centinaia e centinaia di suore, la maggioranza africane, con una trentina di vescovi, concelebranti col cardinale: ecco, si sentiva un groppo venire su in gola e le lacrime agli occhi".

Naturalmente qualche volta descriveva anche le cose tristi, come nel 1980 la situazione di fame: "La distribuzione di cibo a questi affamati non è cosa facile: la fame fa diventare rabbiosi. È una fatica che stanca, specie le suore che ne portano il peso maggiore. Nei mesi di aprile-maggio si distribuiva qualcosa ogni mattina a centinaia di bambini: mai meno di 400, venuti da 5-6 km. Ultimamente erano attorno al migliaio. Una decina di lebbrosi adulti a tener ordine, in fila e altri a distribuire. Con la fame non si ragiona. Ieri solamente, qui nel nostro cimitero sono stati seppelliti ben 4 morti di fame: tre adulti e un bambino... L'altra notte una banda di karimojon, che stanno poco lontani da qui, hanno sfondato la porta del magazzino del lebbrosario e portato via decine di sacchi di granaglie e di fagioli e anche del pesce secco. A vevano dei fucili.

L'animo dei nostri karimojon è sviato da pensieri di rubare, vendette, e anche uccisioni. Due settimane fa hanno ucciso tre persone nel nostro lebbrosario: due donne e un uomo. Sentimenti di odio tra i lango-acholi e tra i karimojon. La nostra povera Uganda è stata fatta a pezzi e stenta molto a guarire dalle sue ferite!!"

Anche gli avvenimenti della congregazione non lo lasciano indifferente. Scriveva al Superiore generale, p. Calvia, il 10.2.84: "Ho letto la sua lettera pubblicata sul Bollettino n. 140. Voglia gradire il mio vivo e sincero grazie per quanto ha scritto. L'ho letta e la rileggo come lettura spirituale".

Richiesto dal Superiore generale di scrivere delle raccomandazioni ai comboniani, preparò un bel documento. Da ricordare anche una sua lunga riflessione sulle uscite dei sacerdoti, fratelli e scolastici dall'Istituto, pubblicata sul Bollettino, e che proseguì in un dialogo non sempre sereno con una nostra provincia dell' America Latina. Scrisse pure contro il secolarismo nell'Istituto, insistendo sulla preghiera personale e la direzione spirituale.

All'ospedale di Kalongo

Nel 1984, a 85 anni, lamenta che si sente sempre più fiacco e “balordo”. "Ora sono qui a Kalongo dal mese di settembre - scriveva ad un padre per gli auguri di Natale - in una stanzetta; non ho veri disturbi ma "senectus ipsa morbus est" (la vecchiaia è una malattia per se stessa). Devo aver pazienza e devo stare attento, perchè si è inclinati a lodare il passato".

Continua a venirgli alla superficie il desiderio di morire in Africa, come aveva già scritto al Superiore provinciale (1983) da Morulem: "È mio desiderio rimanere in missione, qui in Uganda, fino alla mia morte. Ma lascio però ai superiori maggiori di disporre altrimenti in caso di malattia. Essere sepolto qui, con semplicità, come si usa per tutti i confratelli defunti che muoiono in missione. Quanto scritto sopra l'ho pure scritto ai miei parenti di Lecco".

Ma a Kalongo l'attendeva la grossa tragedia che avrebbe deciso il suo rientro in patria. Per impedire ai guerriglieri acholi di usare in qualche modo a loro vantaggio l'ospedale, il governo di Museveni ne decretava la chiusura. Leggiamo come mons. Cesana stesso narra l'evento in una lettera al parroco di Castello:

"La nostra partenza fu molto dolorosa. Avevamo ricevuto l'avviso dal governo che dovevamo partire tutti padri e suore. La zona doveva diventare una zona militare. Il 13.2.87, alle quattro del mattino, arrivarono 16 camion con una scorta di soldati. Ci veniva ordinato di caricare quanto avevamo preparato, perchè si sarebbe partiti subito. Il nostro ospedale era stato sfollato due giorni prima. Mentre il convoglio cominciava a muoversi, alle nostre spalle vedemmo salire una colonna di fumo nero: era il fumo dell'incendio che bruciava quanto era rimasto di cibo e medicine. Dopo 21 ore di polvere, di paura e con tanta stanchezza, finalmente si arrivava a Lira, lontana dalla missione di Kalongo non meno di 120 Km. Quello che ci consolò era la grande bontà di tutti e la carità nell'accoglierci ed aiutarci. Ma è stato un viaggio molto difficile, per me specialmente. Fui preso da una parziale paresi e svenni: credendo che morissi, mi fu somministrato l'olio santo".

La paresi era effetto di uno spasmo cerebrale. Fu chiesto un elicottero alle autorità per via radio militare; ma non fu ottenuto. La sua fibra resistette ancora nonostante la grande paura che invase tutti per una infernale sparatoria tra esercito e ribelli, che obbligò tutti a saltare dai camion e a buttarsi a terra. Vi fu un morto, mentre sotto il camion una donna partoriva una bella bambina!

"La sua casa"

A Verona compì il suo novantaduesimo anno di età e il 40° di episcopato. Nelle sue numerose lettere, molto brevi a differenza di quand'era vescovo, continuava a ripetere, quasi volesse farsi perdonare, che nel lasciare la missione aveva fatto la volontà di Dio espressa dai superiori. Ripeteva spesso la sua gioia di aver abbracciato la vita religiosa tra i Figli del S. Cuore. Non cessava di animare missionariamente tutti coloro che andavano a trovarlo. Sopravvisse al suo successore, mons. Cipriano Khangire, che per parecchi anni era stato ammalato seriamente, e questo lo diceva per chi pensava che avesse dato le dimissioni per ragioni di salute, come era stato ufficialmente annunciato a suo tempo.

Così lo ricordano i confratelli incaricati dell'infermeria di Verona: "Si è sempre dimostrato un sacerdote e religioso di profonda carità, un apostolo della libertà che Cristo ha donato a tutti gli uomini, cosa della quale è stato sempre profondamente convinto. Non ha mai avuto parole di sconforto o di abbattimento, anzi ha sempre dato gloria a Dio per tutta la sua situazione e questo lo manifestava continuamente ringraziando, oltre che Dio, il personale che lo assisteva; contento del mangiare, delle attenzioni, delle cure, e se aveva un lamento era solo per le sue gambe che limitavano sempre più la sua attività; ma anche in questo vedeva un segno della Provvidenza che chiedeva a lui una particolare unione a Cristo per l’evangelizzazione. Dote essenziale di mons. Cesana: una grande pazienza nelle varie circostanze e la sua bellissima umiltà nell'accettare la sua condizione, che lo faceva sentire solo uno dei tanti che il centro accoglie, senza pretendere preferenze o privilegi. Spiccava ogni giorno più il suo attaccamento alla congregazione, che manifestava nella preghiera per i confratelli e la sentita devozione alla Mamma Celeste, che onorava con innumerevoli rosari e giaculatorie. Era rarissimo sentire da lui lamenti o recriminazioni, tanto che gli stessi dottori trovavano difficile diagnosticare con esattezza le sue reali condizioni. Possiamo dire che l'unica recriminazione durante la sua degenza in ospedale fu quella di non essere al centro malati, che lui definiva "la sua casa". Negli ultimi sei mesi ci fu un peggioramento delle condizioni degli arti inferiori, per cui fu costretto a girare in carrozzella; contemporaneamente si manifestarono un crescente gonfiore dell'addome e uno scontento psichico. Ricoverato per accertamenti al geriatrico di Negrar, in oncologia, gli fu riscontrato un tumore epatico. Date le condizioni generali non fu possibile nessun intervento o trattamento specifico. Su sua insistente richiesta fu riportato al centro, dove alle ore 21 del 12 giugno serenamente spirava. Dopo le esequie tenute in Casa Madre fu traslocato al paese natale e sepolto nella tomba di famiglia.

Nella sua omelia, il parroco fece tesoro delle numerose lettere scritte ai parroci da quando era partito per la missione. Mons. Cesana scriveva ad ogni Pasqua e Natale: esempio mirabile di legame con la Chiesa locale. P. Tarcisio Agostoni

Da MCCJ Bulletin, n 173, gennaio 1992, pp.53-70