Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

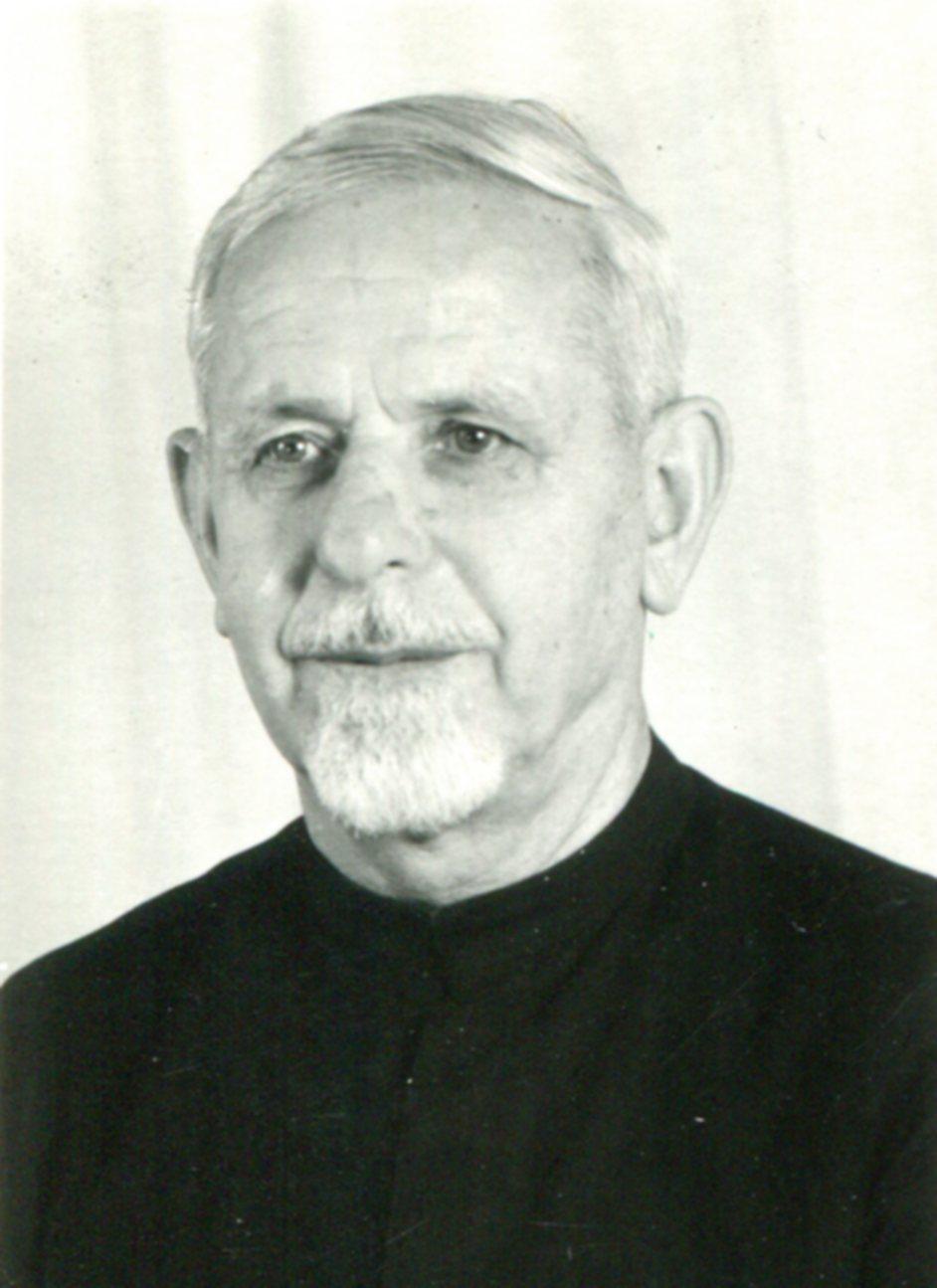

Motter Giovanni

Man mano che la data del 16 dicembre si avvicinava, i confratelli si spremevano le meningi per inventare qualcosa di bello per festeggiare i 104 anni di Fr. Giovanni Motter, il decano della Congregazione. Mai nessuno era vissuto quanto lui, tra i Comboniani, e difficilmente ci sarà un secondo.

“Gli faremo una bella serenata con la fisarmonica, gli canteremo le canzoni della montagna e del suo Trentino, gli porteremo la torta con 104 candeline, cose da incendiare la stanza, e una bella bottiglia di spumante”. Duilio, il vignettista della casa, aveva già preparato gli abbozzi dei disegni che gli avrebbe fatto sfilare davanti agli occhi per ricordare i fatti salienti della sua vita, tutto in forma umoristica, perché fratel Giovanni, detto Nane, ci stava al gioco… Certi uomini, sembra che non debbano morire mai, e Giovanni era uno di questi, perciò i progetti per la sua festa erano tanti e svariati.

Tra il personale del reparto infermeria, però, c’era qualcuno che sussurrava:

“Ma ce la farà poi? Arriverà fino al 16 dicembre?”. Chi parlava in questo modo erano i dottori e gli infermieri che vedevano le cose da un punto di vista diverso, più realistico rispetto a quello degli altri mattacchioni.

Fr. Giovanni, da qualche anno sulla sedia a rotelle per via delle gambe che si rifiutavano di reggerlo, anche se la testa e tutto il resto funzionava a meraviglia, da un mese perdeva colpi per cui doveva passare lunga parte della giornata a letto. Le numerose famiglie dei suoi parenti, attaccatissimi allo zio e prozio, avevano moltiplicato le visite a Verona perché avevano la strana sensazione che il loro congiunto fosse alle sue ultime battute.

E così, tra speranze e perplessità, arrivò la data tanto attesa. Fuori dalla porta c’erano tutti: quello della fisarmonica, quello delle vignette, quello della torta e dello spumante… ma il medico, questa volta, diede il suo altolà. Il cappellano, che gli aveva amministrato i sacramenti, disse che era meglio tirare fuori la corona del rosario e cominciare a pregare.

Il cicaleccio si spense improvvisamente e si cominciò a bisbigliare pie invocazioni che il morente pareva seguisse dal semicoma nel quale ormai navigava. Terminato il rosario con i misteri gloriosi, la suora dell’infermeria iniziò le litanie della Madonna, quindi seguì il canto del Magnificat. Quando arrivarono al versetto: “Cose grandi ha fatto in me l’Onnipotente” Fr. Giovanni trasse due profondi sospiri che annunciavano l’imminente fine.

I presenti iniziarono le preghiere dei moribondi e le litanie dei santi. Alla fine il malato mandò un altro respiro. Fu l’ultimo. Fr. Giovanni si era addormentato nel Signore, accompagnato dalla preghiera dei confratelli. Scrive l’infermiere Gedeone Soardo, un laico di servizio all’infermeria:

“Dal 10 novembre Fr. Nane è rimasto praticamente a letto fino al giorno della morte. In questo supremo momento io gli tenevo la mano sinistra e alcuni suoi confratelli, dopo la recita del rosario, cantarono la Salve Regina e il Magnificat. E’ spirato alle ore 11,45”. Nella poesia “Morte di un amico” Gedeone scrisse:

“Se n’è andato un amico,

lo tenevo per mano

in un giorno augurale,

ma pure funesto”.

“E’ andato!”, disse il dottore sentendogli il polso. Nessuno si era accorto di nulla, perché Fr. Giovanni, già alle soglie di un’altra dimensione, vi era entrato con passo leggero, impercettibile. Per usare una frase fatta, si era spento come una candela.

“No, è arrivato”, disse un altro, ribattendo alle parole del medico. Già, perché la morte non è una partenza, ma un arrivo, un arrivo a casa dove c’è un Padre che attende con le braccia aperte, pronto a far festa. Quella di Giovanni era la festa dei suoi 104 anni che ha voluto celebrare non tra le quattro mura di una stanza di infermeria, ma nell’ampia sala dei cieli dove c’è “un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. E il Signore Dio asciuga le lacrime su ogni volto” (Isaia 25, 6). Fosse campato altri quindici giorni, avrebbe coperto l’arco di tre secoli.

In tutti i presenti quella morte, anziché lasciare un sentimento di dolore, ha lasciato la gioia di vivere come testimoni del Signore, come missionari del suo Vangelo in mezzo alle genti che non lo conoscono.

Lacrime e lacrime

Di lacrime, Fr. Giovanni, ne aveva versate tante anche se la maggior parte, bisogna dirlo, erano state di gioia per una vita missionaria di sacrificio, sì, ma per altri versi esaltante. Lo ricorda bene chi scrive. Un giorno gli chiese una testimonianza su Mons. Angelo Negri, vescovo missionario, di cui il Fratello era stato per tanti anni autista e segretario:

“Negri! - rispose, e giù lacrime. Poi, tra un singhiozzo e l’altro - Era un santo, Negri. La sera prima di morire, mi chiamò per recitare le orazioni insieme. ‘Nane, abbiamo detto tutto, vero?’ mi disse alla fine. E nella notte il suo cuore già tanto ammalato, cessò di battere”.

Di lacrime ne versò anche di amare. Cominciando dalla sua giovinezza, quando dovette piegarsi sulla bara di suo padre, che si chiamava Giovanni come lui, rapito a questa vita ancora in giovane età. Papà Giovanni era contadino con poca terra e tanti figli. Dodici gliene aveva dati la moglie Antonia Malpaga, anche se, alla fine, di vivi ne erano rimasti nove, due maschi e sette femmine. Il futuro missionario era il terzo. Scuola, chiesa e lavoro, pochissimo tempo per giocare; ecco l’infanzia di questi ragazzi che, dopo aver fatto i compiti e aiutato il papà nei lavori dei campi, si prestavano ad aiutare gli altri contadini andando “ad opera” come si diceva, per qualche spicciolo o anche un frutto o una fetta di polenta.

La vocazione

Dopo le elementari Giovanni entrò come garzone di casa nell’opera serafica di Cognola, che curava gli orfanelli. Un giorno, mentre girava la polenta nel paiolo sul focolare, una suora missionaria gli parlava dell’Africa.

“Io mi appassionavo - disse Fr. Giovanni in un’intervista rilasciata per i suoi 97 anni - e mi dicevo: ‘Perché non partire come missionario?’ Dall’età dei 16 anni, tempo in cui decisi di seguire la vocazione che sentivo nel cuore e che era alimentata dalla lettura della rivista missionaria Nigrizia, intensificai la mia preghiera sotto la guida del parroco”.

La scelta vocazionale, tuttavia, non fu indolore. Chi avrebbe pensato alla mamma? Chi alle sorelline più piccole? La morte del papà era forse un segno che il Signore non lo chiamava per la via della missione? In un momento così difficile fu il suo parroco che gli disse:

“Vai, il Signore ti vuole in Africa e ti darà anche gli anni di tuo padre per servirlo”.

Mamma Antonia gli diede la sua benedizione pur versando qualche lacrima pensando che, forse, non avrebbe mai più visto quel suo figliolo, e lo lasciò andare.

Felice coincidenza

Giovanni era nato il 16 dicembre 1895 a Tenna, in Valsugana (TN), proprio nello stesso anno in cui a Trento, come eco del ricordo della presenza di Mons. Comboni, era stato aperto un piccolo seminario missionario voluto da Mons. Antonio Maria Roveggio, secondo successore del Comboni. Direttore, in quel primo tempo, fu il pio sacerdote diocesano, Mons. Antonio Tait, con l’aiuto e la sorveglianza di due fratelli laici comboniani. Questo primo seminario risiedeva in un caseggiato di fronte al castello del Buon Consiglio, vicino a Port’Aquila, ma fu in seguito trasferito in via San Benedetto (oggi via Oss Mazzurana) presso la chiesetta di San Benedetto. Il nuovo rettore fu P. Giuseppe Sembianti, già missionario d’Africa con Comboni e reduce dalla prigionia del Mahdi e ora amministratore dell’Istituto.

Quando a Brescia sorse l’Istituto Comboni (1900) quello di Trento venne chiuso, ma rimase la presenza comboniana grazie a zelanti laici che presero a cuore il problema africano. Tra essi ricordiamo Valeriano Frizzera che, nel 1900, accettò dal Padre generale dei Comboniani una specie di delega per l’animazione missionaria nel Trentino. La sua opera fu così efficace che, il 12 dicembre 1920, mons. Costantino Endrici, vescovo di Trento, benediceva la partenza di 12 missionari comboniani, in gran parte trentini.

Il nuovo seminario comboniano a Trento avrà inizio nel 1925, quando Fr. Giovanni era già in Africa da due anni.

La grande guerra

“La vigilia di San Giuseppe, 18 marzo 1914 - prosegue Fr. Giovanni nella sua intervista - sono entrato nella casa di Verona. Allora tutta la Congregazione contava 200 religiosi. Lì ho lavorato come tipografo alla Nigrizia e ho fatto i voti”.

Lasciare il suo paesello appollaiato sul colle a 600 metri di altitudine, tra il lago di Levico e quello di Caldonazzo, con tutto quello che racchiudeva, fu una cosa che spaccò il cuore al nostro giovane. Sì, perché la vocazione ha il suo prezzo, anche sul piano degli affetti. Ma partì senza voltarsi indietro: “Chi mette mano all’aratro e si volta indietro non è degno di me”, e puntò deciso su Verona, accolto amorevolmente dal superiore generale P. Federico Vianello.

Correva appunto l’anno 1914. Ma in marzo, quando Giovanni decise per la missione, neppure si sognava la grande guerra. Le cose precipitarono qualche mese dopo quando, il 28 giugno, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco e sua moglie Sofia vennero assassinati a Sarajevo dallo studente serbo Gavrilo Princip, membro dell’organizzazione segreta “Unità o morte” (Mano Nera).

Un mese dopo l’Austria era già in guerra contro la Serbia, ma la Russia si affrettò a dichiarare la sua solidarietà con i fratelli Serbi; la Germania, allora, dichiarò guerra alla Russia. E il fiume San scorreva rosso di sangue austriaco. Caddero la città fortezza di Przemysl e la capitale della Galizia Leopoli, fu minacciata Cracovia e invasi i monti Carpazi. Col protrarsi della guerra, nel Trentino tutti quelli in grado di tenere un fucile in mano furono mandati al fronte, i pochi beni rastrellati per i soldati, e alla gente restò solo fame e miseria. Nel 1915 l’Italia abbandonò la sua neutralità ed entrò in guerra contro l’Austria.

Il fratello maggiore di Giovanni, Enrico, l’unico maschio della famiglia, fu chiamato al fronte. La mamma con le sue sette bambine dovette fuggire profuga nelle regioni interne dell’impero austro ungarico. Nel giro di 24 ore, e anche meno, le popolazioni di confine con l’Italia, furono caricate sui treni e spedite lontano. Ciò per scoraggiare il pericolo del collaborazionismo con l’esercito italiano. E’ stato calcolato che simile sorte sia toccata ad almeno centomila persone. Le famiglie partivano con la disperazione negli occhi, abbandonando ogni cosa, animali compresi. La beffa più crudele si ebbe sui treni composti da carri bestiame, quando i pochi uomini dai 16 ai 60 anni, risparmiati dal servizio militare, vennero strappati ai loro cari per essere inviati ai lavori di fortificazione del fronte.

Ci vollero mesi per collegare epistolarmente le famiglie disperse con gli uomini chiamati alle armi. La partenza per Verona, già italiana dal 1866, salvò Giovanni dalla guerra che si presentò subito furibonda e… mondiale. Ma un’angoscia mortale attanagliò il cuore al nostro giovane. Dov’era finita la mamma con le sette sorelline? E il fratello era ancora vivo?

Inoltre c’era anche un’altra cosa che lo faceva soffrire: viveva fianco a fianco con coloro i cui familiari, al fronte, erano bersaglio delle fucilate di suo fratello; e questi, a sua volta, lo era da loro.

“Maledetta guerra! Come è brutta la guerra che mette contro gente che si vuole bene e costringe all’odio chi ha solo esigenza di amare”, e piangeva. Sì, in questo periodo Giovanni Motter ha pianto tanto e ha intensamente pregato perché il terribile flagello che aveva fatto morire di crepacuore anche il papa Pio X, cessasse al più presto.

Assistente dei ragazzi e novizio

La casa di Verona venne per metà ridotta a caserma e per metà a scuola per giovinetti impiegati in tipografia come apprendisti. Poi c’erano i missionari della casa, i novizi e gli studenti.

Il nuovo venuto diede subito un’ottima impressione, tanto che il superiore lo elesse assistente di questo gruppo di ragazzi. Giovanni seppe subito conquistarne la simpatia e l’affetto. Mostrò anche capacità manageriali e senso di responsabilità.

Contemporaneamente frequentò il noviziato. Suo maestro era il P. Giuseppe Bernabè. Scrisse di lui: “Ha cominciato il suo noviziato il 3 maggio. Ha mostrato subito buona volontà e costanza nel progredire nella virtù. E’ pio, obbediente e schietto. Buon criterio, discreto ingegno; carattere mite e salute buona. Fu sempre occupato nei lavori della tipografia e come assistente degli artigianelli dai quali ha saputo farsi amare. Dà l’impressione di non essere abbastanza forte per quell’ufficio in cui occorre polso per tenere la disciplina, ma ciò dipende dalla sua bontà di cuore. Ogni tanto dice che gli piacerebbe fare il calzolaio, più che il tipografo, trovandosi meglio con le scarpe sporche di terra che con le carte intrise d’inchiostro. E’ un giovane di profonda e vera umiltà”.

Pronto a tutto

Giovanni emise la professione religiosa il 25 dicembre 1916, durante la messa della notte di Natale. Il suo desiderio sarebbe stato quello di partire per la missione ma, a causa della guerra che infuriava, dovette rimanere in Italia. Fino al 1917 continuò il suo lavoro in tipografia; dal 1917 al 1918 fu inviato come portinaio nel noviziato che i Comboniani avevano aperto a Savona per essere lontani dal pericolo della guerra; dal 1918 al 1919 fu nella casa di Brescia, sempre con l’ufficio di portinaio; quindi passò a Thiene come assistente dei ragazzi.

Proprio in quel 1919, infatti, era stata aperta la nuova sede dei Comboniani che preparavano i futuri Fratelli per la missione. Giovanni Motter aveva dato ottima prova di sé con gli apprendisti tipografi di Verona, e fu altrettanto abile con i ragazzi di Thiene. Vi rimase per tre anni, fino alla fine dell’anno scolastico del 1922.

Con la fine della guerra suo fratello Enrico tornò dal fronte sano e salvo. Quanto aveva pregato per lui il nostro Giovanni! Anche la mamma e le sette sorelline ritornarono nella loro casetta. Il paese portava vistosi segni del passaggio del fronte. Non era stato bombardato, ma bruciato, depredato, distrutto da soldati in fuga, disperati e affamati. Bisognava ricominciare tutto daccapo.

In quel periodo a Fr. Giovanni arrivò l’ordine di partire per la missione. Tornò all’Istituto Comboni di Brescia per mettere a punto tutte le cose in vista della partenza che avrebbe avuto luogo all’inizio del nuovo anno. Intanto faceva ancora il portinaio e il factotum della casa con la disponibilità e la dedizione di sempre.

La fondazione di Detwok

Ai primi di gennaio del 1923, insieme a P. Giuseppe Beduschi e ad altri, Fr. Giovanni s’imbarcò per l’Africa. A Roma ottennero un’udienza dal Sommo Pontefice Pio XI, salito al soglio di Pietro l’anno prima. Salparono da Napoli il 16 gennaio sul “Sardegna”. La traversata del Mediterraneo fu ottima. Al Cairo P. Stefanini, procuratore delle Missioni, aveva fatto dei buoni passi presso il governo per la scelta di un posto per una nuova missione tra gli Scilluk. Il 23 febbraio erano a Khartoum. Scrisse P. Beduschi:

“Finalmente infiliamo il Nilo Bianco e con una navigazione sul grosso ‘Gedid’ siamo a Kosti. Passiamo su un piroscafo di minor portata, il “Dayl” e dopo altri sette giorni di navigazione arriviamo a Lul, l’antica missione dei miei verdi anni di vita missionaria, fondata l’11 febbraio 1900 dai P. Tappi e P. Huber, con due fratelli. Io vi ero giunto il 24 luglio del 1901 con un po’ di provviste per i quattro che trovai stracciati e quasi morti di fame a causa di un incendio che aveva distrutto il magazzino e un altro fabbricato. Nel dicembre del 1904 ebbi la grazia di fondare la seconda missione tra gli Scilluk, Tonga, sempre sulla riva sinistra del Nilo. Ed ora eccomi di nuovo qui dopo la mia esperienza in Uganda.

Fr. Giovanni ed io vi sbarchiamo il primo marzo 1923 e subito ci mettiamo in escursione per trovare la nostra terra promessa. In marzo, da queste parti, il sole è spietatamente di fuoco. Basti dire che in questa peregrinazione ebbi viso e braccia bruciati e scorticati da questo caro sole. Dopo varie vicende e peripezie, mi decisi per una località che dal nome del villaggio più vicino, è chiamata Detwok. Si tratta di una striscia di terra o, meglio, di sabbia un po’ rialzata, distante dalla riva sinistra del Nilo un chilometro e mezzo, abbastanza coperta di alberi, ma brutti, deformi, capricciosi e tutti a spine. Ah, le spine! Tutto questo terreno è cosparso di spine! E tutto intorno pozzanghere, paludi, vivai di miasmi e di zanzare, dove guazzano uccellacci acquatici, ma talora anche buone anitre selvatiche per l’umile desco del missionario”.

P. Beduschi e Fr. Giovanni dovettero fermarsi a Lul perché non avevano ancora il permesso da parte del governatore per una nuova fondazione. Finalmente “un bel giorno - scrive P. Beduschi - cioè veramente un giorno afoso, col termometro all’ombra della veranda di Lul sui 42 gradi, ecco comparire un messo Scilluk impugnando una canna nel cui spacco stava assicurato, a guisa di bandiera, un gran letterone, una busta lunga almeno 40 centimetri. Veniva da parte del Governatore con il permesso provvisorio di fondare la missione. Non solo, ma il Governatore, un autentico gentiluomo, ci imprestava il suo battello per tre giorni, in modo che potessimo trasportare tutto l’occorrente per la fondazione. Inoltre ci fece l’augurio che il nostro lavoro tra gli Scilluk fosse veramente benefico”.

Il messo governativo era arrivato il 12 aprile. La sera del 14, nelle acque placide del sacro Nilo, di rimpetto all’antica stazione di Lul, sbuffava un veloce battello, il Salameluka. Fr. Giovanni si fece in quattro per caricare, percorrendo il chilometro di terrapieno costruito dai missionari, che univa la missione al Nilo.

“In nome di Dio, per Iddio e con Dio si parte - scrive P. Beduschi. - Con me c’è P. Brambilla, coraggioso sergente del Piave e del Carso, Fr. Giovanni Motter, giovane ai cimenti, ma tutto ardore per la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Finalmente rizziamo la tenda nella nostra nuova terra, inalberiamo la croce e subito ci diamo ai primi lavori di costruzione delle prime capanne per abitazione, scuola, chiesa. La missione dei Santi Ambrogio e Carlo è piantata”.

Spine e croci

Tre anni resterà in quella missione Fr. Giovanni, fino all’ottobre del 1926. Tre anni di spine, non solo fisiche, e di croci. Gli Scilluk erano gelosi della loro indipendenza, inoltre vedevano i bianchi come il fumo negli occhi (e non avevano torto) perché ricordavano loro gli schiavisti che, anni prima, avevano incendiato i loro villaggi, ucciso gli uomini e portati via come schiavi i giovani, i ragazzi e le fanciulle. I ragazzi, che per primi si avvicinavano ai nuovi venuti, venivano picchiati dai genitori.

Quanto all’ambiente esterno, scrisse P. Beduschi: “Il posto è niente affatto bello, anzi molto brutto; è poco sano, anzi molto malsano; non ricco di risorse, anzi poverissimo, se non sono risorse i nuvoli di mosche, di zanzare, di tafani, gli eserciti di termiti. Perché stiamo qui, allora? Perché c’è la gente. Già qualche bambino si è preso il passaporto per il paradiso ed è angiolo colassù”.

Fr. Giovanni lavorò sodo, mentre i Padri andavano nei villaggi a contattare la gente, a dare qualche medicina, un po’ di sale e di tabacco ai vecchi per vedere se riuscivano a superare la loro ritrosia.

Alla fine di ottobre era ultimata la primitiva sistemazione: un capannone quadrato, diviso in tre stanze mediante tendoni, una chiesuola rettangolare coperta di lamiere con annessa una stanzetta che serviva di ricevimento e da pranzo, mentre una tenda più grande fungeva da scuola, in attesa degli scolari, e due rozze capanne erano l’una cucina e l’altra il magazzino.

Altro lavoro che occupò il nostro Fratello fu lo scavo di due pozzi per avere acqua da bere e per impastare i mattoni. Nella stagione secca, infatti, la palude si asciugava e il Nilo si allontanava di circa un chilometro.

Poi diede mano ai capannoni per la fabbrica dei mattoni, contemporaneamente iniziò la costruzione di una diga lunga 900 metri con un ponte di 12 e largo 4 per attraversare la palude. Incredibile: per tutti quei lavori si dovette cercare manodopera da fuori, in particolare dagli arabi, perché gli Scilluk guardavano i lavoratori e ridevano quando vedevano che non ce la facevano più dalla fatica o che erano immersi nel fango fino alla cintola.

Quando si poté iniziare la scuola, ecco i capi dei villaggi, i vecchi, le streghe e gli stregoni a insorgere, a proibire, a molestare i fanciulli cosicché la scuola già avviata si trovò completamente deserta. La paglia accatastata in mannelli per coprire i tetti fu incendiata, la coltivazione di ortaggi devastata dalle capre… A tutto ciò si aggiunsero una forte inondazione che distrusse 200 metri di diga e portò via il ponte, e la malaria che, con attacchi violentissimi, buttava a terra i missionari.

“Confesso - scrisse P. Beduschi - che vi furono giorni di tanta desolazione, che pensavo se non fosse meglio abbandonare questo popolo ed andare in cerca di altro più disposto. Sono imbrogliato come un pulcino nella stoppa e abbattuto come un leone in una buca di fango”.

Fu un grande giorno quello in cui il capo del villaggio venne dai missionari e disse:

“Abbiamo capito che voi non siete bianchi come gli altri, ora vi ascolteremo”. La pratica della carità aveva ottenuto il suo effetto.

Finalmente si ebbe anche una bella casetta in muratura così, ai primi di maggio del 1924, P. Beduschi benediceva la nuova abitazione dei missionari. Ma il 10 novembre di quell’anno, dopo aver celebrato da poco il suo 25° di messa, il Padre si spense colpito da un attacco di febbre nera. Fr. Giovanni lo aveva assistito, gli era rimasto accanto pregando per lui e con lui. Al pio trapasso di quell’eroico missionario di appena 50 anni erano presenti due suore comboniane venute da Lul con le medicine e alcuni confratelli che gli avevano amministrato gli ultimi sacramenti.

Fr. Giovanni pianse per quella morte prematura, anche se sapeva che aveva conquistato un santo protettore di più in cielo.

Mattoniere a Yoinyang

Nel novembre del 1925 era stata fondata la missione di Yoinyang tra i Nuer. Undici mesi dopo, Fr. Giovanni Motter vi fu mandato perché c’era tutto da fare ed egli, ormai, era diventato un provetto muratore e abile impastatore di mattoni.

Il gran capo della zona, Twil, spesso ubriaco, si vantava di essere un grande amico dei missionari e prometteva centinaia di ragazzi per la scuola.

“Ve ne porto cento anche oggi”, diceva, e ne aveva con sé otto o dieci i quali, dopo qualche giorno, scappavano tornando ai loro villaggi.

“Non ci sono i ragazzi, ma almeno c’è la buona volontà di portarli”, commentò Fr. Giovanni ricordando l’esperienza di Detwok.

P. Crazzolara, il superiore, era occupato a tradurre nella lingua del luogo il catechismo e il libro di preghiere. Quattro Scilluk e tre Denka, sotto la direzione del Fratello, cominciarono a impastare e cuocere i mattoni perché c’era in progetto la costruzione della cappella, della scuola e dei dormitori.

Per la festa del Corpus Domini del 1927 il battello della Missione, il Pio XI, che aveva preso il posto del Redemptor, portò un bel quadro della Madonna di Pompei regalato nientemeno che dal compianto commendatore Bartolo Longo.

Il Governo installò anche il Nilometro per tenere sotto controllo il livello delle acque del Nilo. Fr. Giovanni ebbe l’incarico di controllare e registrare a periodi fissati la portata del grande fiume. Naturalmente il servizio era retribuito.

Il factotum di Dio

Verso la fine di quel 1927, il nostro Fratello ricevette l’ordine di lasciare quella missione per andare in “più respirabil aere”. Cinque anni in un ambiente paludoso e infestato di zanzare, con i conseguenti frequenti attacchi di malaria, aveva inciso sulla sua salute. E per due anni soggiornò nel Collegio Comboni di Khartoum dove si riprese abbastanza bene, per cui nel 1930 fu inviato ad Assouan in Egitto, anche qui con l’incarico di “fratello ad omnia”, cioè disponibile per i mille lavoretti che l’andamento di una casa richiede.

Ma è stato anche ad Helouan. Fr. Benetti ha scritto: “Sfogliando il diario della casa di Helouan, dove ho lavorato ultimamente, mi sono accorto che, quando io nascevo, quasi 72 anni fa, egli era ad Helouan. Di Fr. Giovanni ho questa impressione: è sempre stato molto attivo come missionario, ma anche pacifico e pacificatore specialmente in questo nostro tempo un po’ agitato e turbolento. Il suo sorriso, la sua serenità, il suo sguardo infondevano pace, serenità e sicurezza anche a noi che siamo spesso turbati da come va il mondo, soprattutto quello dove lavorano i nostri missionari. E’ stato un missionario, un fratello, senza complessi, contento della sua vocazione che ha vissuto in pienezza e che ha fatto amare anche dagli altri”.

In questo suo ufficio, umile, non appariscente, Fr. Giovanni si comportò con la massima discrezione e carità. Attentissimo agli altri, faceva in modo che non mancasse loro niente. Quando i confratelli del Collegio tornavano dalla scuola in quelle aule caldissime, egli si preoccupava che trovassero qualcosa di fresco da bere. Li aspettava, li accoglieva con un sorriso, li invitava a sedere per riposare un po’.

Non parliamo, poi, di coloro che alla domenica uscivano per il ministero. Se poteva li seguiva per poter dar loro una mano e, se non altro, per stare loro vicino. In casa era attento a tutto. Ha detto un confratello: “Aveva l’occhio come quello di una mamma alla quale non sfugge niente, neanche le più piccole cose, per poter sistemare sempre tutto e nel modo migliore”.

Ancora tra gli Scilluk

All’inizio del 1932 Fr. Giovanni si trovò a Lul, la missione madre tra gli Scilluk, che dopo più di 30 anni dal suo inizio, dava buoni frutti di apostolato. Fr. Giovanni la conosceva bene non essendo eccessivamente lontana da Detwok e da Yoinyang. Come posizione era messa meglio delle altre. Infatti si trovava su un pianoro leggermente elevato cosicché al tempo delle piogge non vi era acqua stagnante e abbondavano gli alberi.

La diffidenza iniziale della gente nei confronti dei missionari era superata grazie soprattutto ad eroici gesti di carità dei missionari e delle suore. In quella missione, il primo settembre 1903 era morta suor Giuseppina Scandola, la prima suora reclutata da Comboni stesso, una autentica santa che offrì la sua vita in cambio di quella di P. Beduschi morente. Egli, allora, balzò dal letto guarito, la suora invece andò al Padre. Questo sacrificio non fu inutile.

All’arrivo di Fr. Giovanni la situazione a Lul era la seguente: “A Natale la chiesa, alla messa di mezzanotte, era zeppa di uomini, tanto che si dovettero rimandare a casa le donne. Si ebbero nella giornata 361 comunioni. Il 6 febbraio si cominciò a demolire la vecchia casa dei Padri, per sostituirla con una nuova. Sono stati preparati 330.000 mattoni. E’ in progetto anche una nuova chiesa più grande e più bella dell’attuale. Le classi per gli scolari sono quattro con un centinaio di alunni. Questo lavoro fu diretto particolarmente da Fr. Motter, mentre Fr. Adani s’interessava ai progetti” (dal Diario).

Alla fine del 1934 Fr. Giovanni tornò in Italia. Dopo 11 anni di missione si meritava una vacanza anche per rimettere in sesto la sua salute. La mamma era morta mentre lui era in missione e poté solo recarsi sulla sua tomba a pregare; il fratello e le sorelle ormai grandi, erano sposati, eccetto una.

Una nota storica

A questo punto è doveroso inserire una nota storica a riguardo di quelle prime missioni tra gli Scilluk e i Nuer, che videro la presenza di mons. Roveggio e dei primi missionari comboniani dopo la persecuzione del Mahdi. Fino al 1933 le missioni di Lul, Tonga, Detwok e Yoinyang facevano parte del Vicariato Apostolico di Khartoum. Da quella data divennero “Missione sui iuris di Kodok” (10 gennaio 1933), poi Prefetura apostolica di Kodok (4 agosto 1938). I primi ordinari furono i padri Matteo Michelon (1933-34) e Mons. Francesco Saverio Bini, Amministratore Apostolico (1934-1938).

Nel 1938 la missione venne ceduta ai missionari di Mill Hill. Sul Bollettino della Congregazione n° 17 (novembre 1938) a pagina 525 c’è la lettera di P. Antonio Vignato, Superiore generale, che esprime la sofferenza “per il grande sacrificio imposto alla Congregazione nei suoi figli più cari, quali sono i suoi missionari. Ciò significa un cumulo di lavoro, un tesoro di sacrifici, un campo conquistato a palmo a palmo dalla carità evangelicamente paziente e coraggiosa dei nostri fratelli. Se altri, forse, potrà pensare ad una umiliazione inflittaci o ai danni che un tale sacrifico rappresenta, noi tutti, coll’aiuto di Dio, sentiamo ancora la forza di chinare obbedienti la fronte e dire: ‘Servi inutiles sumus’. Questa frase non fa torto alle salme dei nostri confratelli colà caduti martiri del loro dovere, né avvilisce quei confratelli che fra quelle tribù lavorarono… Il buon Dio, attraverso la Santa Sede, ci volle privare della consolazione della raccolta. La Direzione della Congregazione, prima della decisione di Propaganda Fide, ha fatto l’impossibile per evitare il provvedimento… Il 5 ottobre il P. Giuseppe Zambonardi, per ragioni affatto estranee al lavoro missionario, dovette presentare le sue dimissioni dalla carica di Prefetto Apostolico del Bahr el Gebel, e furono accettate…”.

Le motivazioni di questo doloroso provvedimento furono politiche e militari. La Santa Sede, per non far dispiacere al governo inglese, contrario all’Italia di Mussolini, portò via ai missionari comboniani ciò che costituiva il cuore della loro missione. Ecco come andarono le cose: il governo inglese chiese a Propaganda Fide di assegnare il territorio a missionari cattolici inglesi perché la zona confinava con l’Etiopia che era stata occupata dagli italiani. E i missionari italiani erano andati a Gondar (Mons. Pietro Villa Pref. Apostolico, P. Giulio Rizzi superiore di Circoscrizione).

La richiesta, di per sé, comprendeva anche il Bahr el Gebel, che pure confinava con l’Etiopia, ma qui si venne ad un compromesso: fu allontanato il battagliero Mons. Giuseppe Zambonardi, Prefetto Apostolico (capro espiatorio), e venne sostituito con P. Stefano Mlakic (fino allora superiore a Malakal). Questa zona era anche più a sud e perciò meno coinvolta - a parere degli inglesi - in ipotetiche connivenze tra le due parti.

I Padri di Mill Hill, sebbene non numerosi, presero a cuore la nuova missione. Anch’essi subirono l’espulsione nel 1964… e non riuscirono più a rientrare, probabilmente per scarsità di personale.

In quelle terre aride rimasero le tombe di eroici missionari, come P. Beduschi, P. Banholzer, Fr. Blanc, Fr. Platz, sr. Gervasoni, sr. Giuseppina Scandola… Solo 1977, cambiando i tempi e i governi, i Comboniani poterono ritornare a Tonga.

La lunga missione d’Uganda

Una nota del Bollettino della Congregazione dice che, nel 1935, Mons. Angelo Negri, passando da Lul, aveva con sé Fr. Giovanni Motter e Fr. Alberti. Quel Vescovo trentino, consacrato nella cattedrale di Brescia il 5 maggio di quell’anno, andava a prendere possesso della sua diocesi di Gulu, in Uganda.

Fr. Giovanni, terminate ormai le sue vacanze, lo seguì diventando il suo autista, il suo segretario, il suo confidente. Negri fu un uomo di grandi sofferenze. Ad un certo punto, durante la seconda guerra mondiale, quando i missionari tornarono dall’internamento di Katigondo, egli non poté prendere possesso della sua Chiesa passata, nel frattempo, in altre mani. Questo fatto gli accorciò indubbiamente la vita. Infatti morì a 60 anni nel 1949.

Fr. Motter gli fu sempre vicino e condivise con lui croci e umiliazioni. Per questo, anche anziano, quando nominava Angelo Negri, sbottava in lacrime. Si era comportato così bene nel suo ufficio, che lo portò avanti anche col successore. Infatti, scrisse in una nota:

“Dal 1935 al 1953 fui sempre nella casa del Vescovo, pronto ai suoi ordini. Nei tempi liberi mi sono dedicato alla muratura. Dal 1954 al 1955 i superiori mi hanno mandato in Inghilterra per le vacanze e per aiutare nei lavori, poi sono stato nelle missioni di Laybi e di Lacor fino al 1956”.

In quest’ultimo posto si dedicò in modo particolare ad aiutare i seminaristi: Fr. Giovanni aveva una cura tutta particolare per i futuri sacerdoti. Quando veniva in Italia - lo vediamo spulciando tra le sue lettere - raccoglieva qualche soldo per sostenere la formazione dei seminaristi. S’interessava a ciascuno di loro, seguiva il lavoro dei sacerdoti locali e dei confratelli. Era perfettamente consapevole che l’avvenire della Chiesa africana era nelle mani dei sacerdoti locali.

Uomo di Dio e della Missione

Le note dei superiori sul nostro Fratello sono lusinghiere. Ne citiamo alcune: P. Urbani scrive: “Generoso, caritatevole, osservante delle regole, attaccato alla Congregazione. I confratelli lo giudicano ottimo sotto ogni aspetto, così pure gli esterni. Soffre di calcoli ai reni, ma sopporta con pazienza i suoi disturbi anche se alle volte lo bloccano”.

P. Cesana: “E’ un buon fratello, lavoratore, ma soprattutto buon religioso, docile, di criterio. Avrebbe bisogno di un po’ di vacanza (scriveva nel 1950 n.d.r.) ma non le desidera. Oltre al servizio del vescovo si dedica anche alla procura dove riesce bene perché è un uomo esatto in tutto”.

P. Giuseppe Santi: “E’ un missionario religioso edificante. Si applica alle costruzioni (eravamo nel 1957 n.d.r.) con la massima generosità anche se ormai questo è un lavoro troppo impegnativo per la sua età. E’ caritatevole, facile ad adattarsi ad ogni cosa, con attitudine a tanti piccoli mestieri. E’ di notevole operosità e iniziativa, serio e coscienzioso nei suoi doveri. È di buon esempio a tutti. Averne molti di questi fratelli!”.

Il 29 ottobre 1958 fu operato di calcoli ai reni a Lendinara, Rovigo, dal prof. Stefani. “Spero che l’operazione mi apra la strada della missione perché qui mi sento come in esilio. Qui di missione si parla poco tra i giovani. Interessano di più lo sport, la tivù e il cinema”, scrisse a P. Mario Marchetti.

Dopo 5 anni di permanenza nella casa di Verona come “fratello ad omnia” e ad Arco come aiutante… “dietro fiori, piante, pulcini, galline, ecc.”, scrisse, poté tornare nuovamente in missione come addetto alla casa del Padre provinciale a Kampala. Vi rimase 6 anni, dal 1960 al 1966. Nel 1967 fu in Italia. A Verona fu operato per un ascesso causatogli da una iniezione, ad Arco fu ricoverato per calcoli ai reni, per artrosi e per sciatica… “Mi sento un po’ giù di morale, ma d’altra parte sono tranquillo e rassegnato alla divina Volontà”. E poi una battuta allegra: “Non ho mai bevuto vino in vita mia, ma deve sapere che ora ho imparato a berne qualche bicchiere e sento che mi fa bene. Nessuna acidità di stomaco. Qui ad Arco mi dedico alla porta, al telefono, a tenere in ordine il refettorio, la sala di ricreazione, i gabinetti, le stanze dei visitatori, le foresterie, poi pregare, lucidare, scopare. Tutto questo lo faccio volentieri e con piacere”, scriveva ancora a P. Mario Marchetti, suo superiore.

In seguito fu anche a Gulu dal 1967 al 1973, quindi lasciò definitivamente la missione per tornare in patria. Fu un anno a Verona (1973-74), quindi a Trento (1974-1993) e finalmente nuovamente a Verona, nel Centro per Ammalati “Fr. Angelo Viviani”, dal 1993 fino alla morte.

Il contemplativo

Cos’ha fatto Fr. Giovanni in Italia? Fino ai 97 anni, cioè prima di essere accolto nel centro ammalati di Verona, scriveva lettere, girava il Trentino in corriera per andare a trovare i parenti dei missionari, visitava ammalati e anziani, ascoltava anche tre messe al giorno e, ogni giorno, faceva la Via Crucis. E questo, dai lontani giorni del noviziato. P. Agostoni, superiore generale, quando nel 1973 lo seppe definitivamente in Italia, gli scrisse e, dopo averlo ringraziato per il suo lavoro e la sua testimonianza in missione (‘E’ difficile dirVi tutto il bene che avete fatto, ma senz’altro è una grande montagna’) aggiunse: “Ho piacere che facciate la Via Crucis ogni giorno, affinché il Signore aiuti tanti che hanno perso il senso della preghiera e della Passione di Cristo”.

“Se non posso lavorare molto a 78 anni - gli rispose il Fratello - potrò pregare molto, ed io sono convinto ancora oggi che la preghiera vale molto presso Dio, anche se qualche giovane, battendomi sulla spalla, mi dice: ‘Queste cose sono ormai sorpassate, Fratello’. Per me non lo sono affatto”.

Poi ci fu una brutta caduta nell’estate del 1992 che lo relegò in casa. Ma dalla sua finestra continuava a guardare sulla città di Trento e sul mondo.

Con la malattia, la preghiera, sempre abbondante e sostanziosa nella sua vita di missionario, si intensificò ulteriormente. Per ore ed ore si fermava in cappella per un misterioso “a tu per tu” con il crocifisso di legno, poi faceva andare il rosario tra le dita, senza stancarsi mai.

“La corona - osservava con l’ironia dei saggi - tira su in paradiso”.

“Non hai paura di morire?”, gli chiese un confratello.

“Sono qui in attesa dell’incontro con il Padre che ha tanta misericordia. Perché dovrei aver paura?”. L’ultima preghiera che Fr. Giovanni ripeteva quasi di continuo, e che rifletteva il tempo di Avvento, era: “Signore vieni, Signore vieni!”. I confratelli gli dicevano:

“Aspetta ancora un poco, almeno fino al compimento del tuo 104° anno”. Egli sorrideva e ripeteva:

“Signore vieni”.

Umile e generoso era uno di quei patriarchi della fede che rare volte si incontrano nella vita. La sua passione è stata, fino all’ultimo, la missione. Ricordava i tempi eroici di Detwok, di Lul fra gli Scilluk e i Nuer…

“Si dormiva sotto gli alberi nei primi tempi, poi si tiravano su le case con mattoni di fango seccati al sole… Ho fatto il manovale, il catechista, l’autista, il muratore. Ho conosciuto tanti eroici missionari. Di quelli trentini non me sfugge neanche uno. Ricordo i quattro vescovi trentini: Mons. Rodolfo Orler, Mons. Giuseppe Dalvit, Mons. Sisto Mazzoldi e Mons. Angelo Negri che mi è spirato tra le braccia. Ho vissuto con coloro che hanno dato il sangue per la missione. Sono i nostri martiri. Che anime belle, che uomini generosi!”. E la storia delle missioni veniva giù fluida e liscia come l’olio.

“Hai qualche rimpianto?”.

“Nessun rimpianto perché io vivo ancora in missione con il cuore e con la corona in mano”. Quando qualche confratello gli diceva:

“Vengo da Gulu, vengo da Padibe, vengo la Lira”, egli si illuminava e pareva che il missionario che era in lui si scuotesse e volesse ripartire. Ma fu anche un solido animatore missionario. Dice il parroco di Tenno:

“Quando tornava al paese, andava a trovare tanta gente, specialmente le famiglie dove c’erano anziani e malati. Tutti gli volevano bene e lo consideravano come un angelo protettore del paese. Disseminava le strade di avemaria perché la sua preghiera era continua. Si fermava solo quando incontrava qualcuno, ma anche allora la sua parola era una forma di preghiera”.

Cento anni

Sabato 16 dicembre 1995 la comunità di Verona era in fermento per celebrare i 100 anni del nostro Fratello. Il superiore della casa, P. Antonio Zagotto, aveva invitato il Superiore generale per la messa delle 10.00. Erano presenti tanti parenti, amici e confratelli. I vari scioperi, però, hanno reso impossibile l’arrivo del Padre generale il quale, però, gli ha mandato un messaggio:

“Voglio assicurare uno speciale ricordo di preghiera per te, ringraziando il Signore per la tua vita missionaria e chiedendogli di benedirti sempre e abbondantemente.

Grazie per la tua bellissima testimonianza di gioia e di serenità. Siamo tutti felici e fieri di averti come confratello. Che Maria, San Giuseppe ed il presto beato Daniele Comboni ti facciano compagnia oggi e ad multos annos! Aff.mo tuo P. David, superiore generale”.

Alla festa c’era anche una sorella, l’unica superstite, che lo precedette in paradiso di qualche anno e una squadra di nipoti che il Fratello conosceva uno per uno poiché era dotato di una memoria formidabile e lucida. Fu una giornata memorabile.

Come un buon vino

Mentre Fr. Giovanni si spegneva a Verona, A Bologna, inconsapevole di quanto stava succedendo, P. Teresino Serra stava preparando la notizia dei 104 anni del confratello. Il titolo era: “Come un vino buono di 104 anni”. Il Fratello era il decano di tutto l’Istituto. Ed era una delle figure più simpatiche e gradevoli del gruppo degli anziani.

Ha sempre avuto una buona costituzione fisica, lo dimostrava la sua veneranda età, ma era proverbiale soprattutto la sua serenità, il suo sorriso e le sue battute di spirito. Recentemente la sua salute fisica aveva accusato qualche cedimento. Ma nei momenti di lucidità, tornava a sorridere come aveva sempre fatto e a guardare tutti con gli occhi meravigliati di un bambino.

La sua figura era di stimolo e di incoraggiamento per tutti, non tanto per l’età avanzata, quanto per l’esempio di un uomo e di un missionario che ha saputo invecchiare bene, come il buon vino che a tutti è gradito e che a tutti rallegra il cuore.

Chi va e chi viene

Mentre si celebravano le esequie di Fr. Giovanni a Verona, nella vicina Brescia un giovane diacono comboniano riceveva l’ordinazione sacerdotale. “Chi va e chi viene”, commentò qualcuno.

La sensazione dei presenti alle esequie del nostro Fratello non era quella di celebrare un funerale, ma una festa. Quindi non una messa da requiem ma un’eucaristia di ringraziamento, di gioia e di lode, proprio come vuole la liturgia, pur nel grande rispetto dei sentimenti umani e del dolore. Nell’omelia, il celebrante ha detto, tra l’altro:

“Si dice spesso, e perfino la Bibbia lo ricorda, che la vecchiaia è un’età che comporta molti limiti, che porta al deperimento e alla debolezza, e quindi al bisogno degli altri e alla dipendenza da loro, che è un’età deprimente; ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, pure confermata dalla Parola di Dio, e cioè l’anzianità è il periodo della saggezza, della serenità, della pace al di là di ogni sofferenza che essa può comportare.

Allora, come non riconoscere questi doni di Dio nella vita di Fr. Giovanni, come non desiderarli per la nostra vita? È stato scritto che vecchi è bello diventare ma non è piacevole esserlo. Alla luce dell’esistenza di Fr. Giovanni, e confermati dalla Parola di Dio, nel caso di Fr. Giovanni possiamo a buon diritto correggere questa affermazione e dire: vecchi è bello diventare e, a certe condizioni, è bello anche esserlo.

Il vuoto che Fr. Giovanni ha lasciato in comunità si è fatto sentire e si sentirà per un bel pezzo, ma ha fatto spuntare nel cuore due motivi di speranza: primo, quello di ritrovarci ancora insieme un giorno nella gioia eterna del Signore con la ricompensa degli apostoli del Vangelo e, secondo, quello di avere al suo posto, nella casa di Verona, tanti altri comboniani che, come lui, con la loro età e la loro persona sanno trasmettere ogni giorno la bellezza del sorriso di Dio e la serenità della gioia. Grazie, dunque, per quello che è stato per i Comboniani, in terra, fratel Giovanni e per quello che continuerà a fare in cielo intercedendo per tutti”.

Dopo i funerali, intensamente partecipati, la salma è stata portata al suo paese dove tutto il paese, con sacerdoti, missionari ed amici ha celebrato un secondo funerale.

La testimonianza di Gedeone

“Proprio a Tenna il giorno del funerale - scrive Gedeone - mi si è avvicinato un uomo di mezza età pregandomi di aiutarlo a trasportare Fr. Giovanni al cimitero. Subito ho cercato, tra i presenti, tre conoscenti che mi dessero una mano nel mesto servizio. In quel momento mi sono improvvisamente ricordato di una frase rivoltami da Fr. Giovanni in ottobre: ‘Mi vuoi accompagnare fino alla sepoltura?’, seguita da un sorriso…

A coloro che avevano insistito perché mi recassi a Tenna per il funerale, avevo risposto che, per vari motivi, non me la sentivo di viaggiare fin lassù. Ma poi Fr. Duilio mi ha offerto un posto sul pulmino e così sono andato al funerale superando ogni resistenza.

Altra frase ‘strana’ pronunciata da Fr. Giovanni il 9 novembre mentre mi apprestavo a metterlo a letto per il riposo pomeridiano. Abbracciandomi, disse: ‘Questa è la volta buona’. Evidentemente percepiva la morte molto vicina.

Un’altra notizia che non so valutare, ma che riferisco superando il mio scetticismo: ai primi di dicembre, mentre Fr. Motter era a letto, più di una volta ha teso in avanti una mano fissando un punto preciso. Ai presenti, che gli domandavano cosa vedesse, rispose: ‘Non si può dire’. Allora sono intervenuto io che ero in confidenza con lui e gli chiesi se vedeva forse la Madonna. Mi ha fatto cenno di sì col capo. Forse vaneggiava o forse no, dato che è rimasto in se stesso fino al giorno prima di morire”.

Ora Fr. Giovanni riposa nel locale cimitero accanto ai suoi cari, secondo il suo desiderio espresso a un nipote. A tutti lascia il ricordo di un missionario contento della sua vocazione, felice della vita che il Signore gli ha concesso. Un confratello, mentre chiudevano la bara a Verona, ha detto: “Stando con lui ci si sentiva più buoni, più missionari, più desiderosi di santità e di consumarsi per il Regno di Dio”. Che dal cielo Fr. Giovanni ottenga alla Congregazione, alla Chiesa e alla Missione altri uomini del suo calibro. P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 206, aprile 2000, pp. 90-104